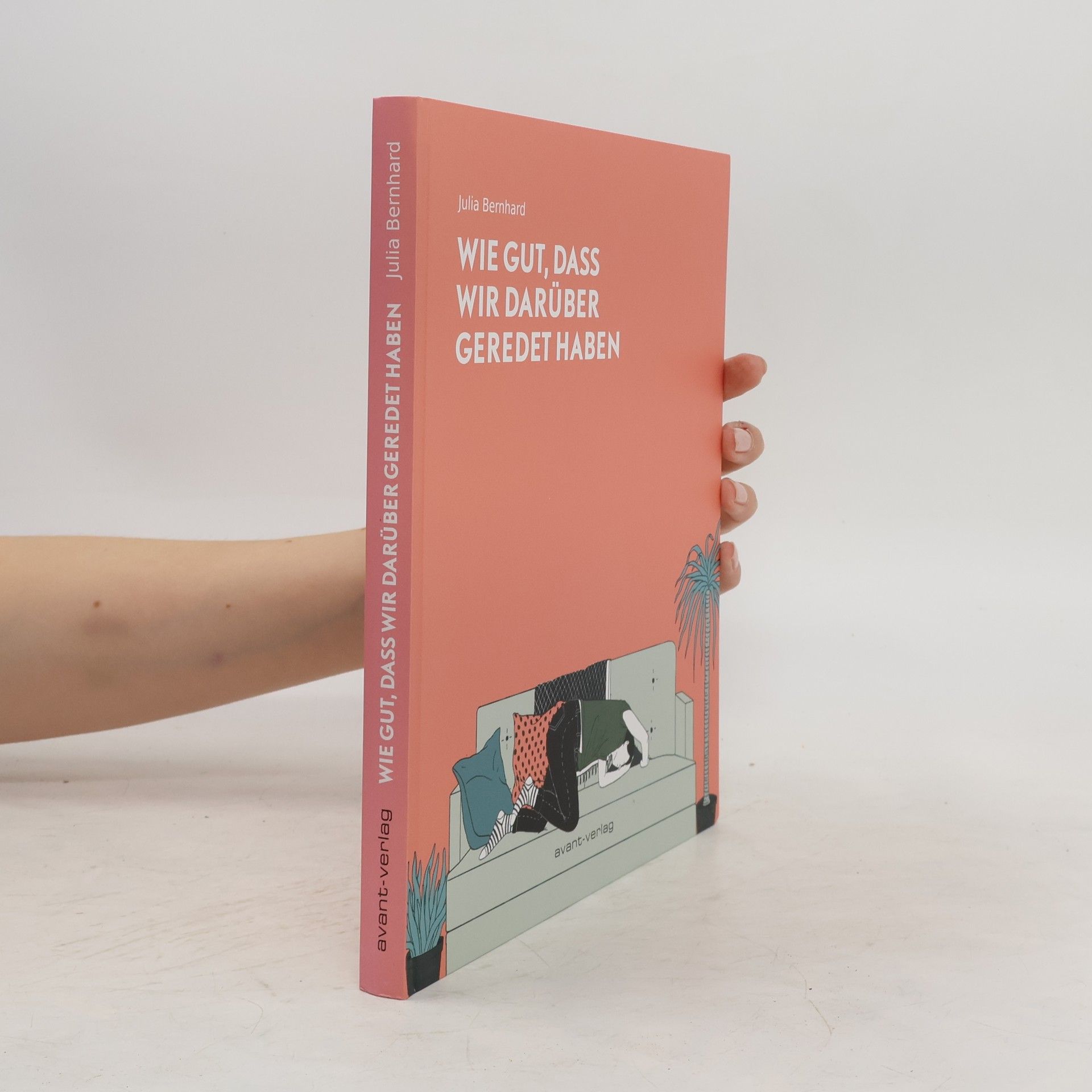

„Wie gut, dass wir darüber geredet haben“ ist ein Manifest der Lethargie, der Depression und der gescheiterten Kommunikation. Es ist ein Universum aus gehässiger Oma, liebevoll diarrhöischem Mops und passiv-aggressiver Zimmerpflanze. Wer jemals nicht genau wusste, was er mit seinem Leben anfangen soll, wird sich hier wohl oder übel wiederfinden. In zehn skurrilen, lakonisch erzählten Szenen zeigt Julia Bernhard die Welt ihrer Protagonistin: eine Sammlung von alltäglichen, beißenden Dialogen und Monologen über Kunstprojekte, Affären, Beziehungsdramen und Prokrastination. Der gefeierten Illustratorin Julia Bernhard gelingt mit „Wie gut, dass wir darüber geredet haben“ ein überzeugendes Debüt.

Julia Bernhard Bücher

O. E. Hasse (1903–1978) gehört zu den wenigen deutschen Filmstars mit internationalem Ruf. Er spielte in vielen internationalen Produktionen wie „I confess“ (1952/53), „Betrayed“ (1954), "Les aventures d' Arsène Lupin„ (1957) und “Der unsichtbare Aufstand„ (1972) und übernahm Hauptrollen in erfolgreichen deutschen Filmen wie “Canaris„ (1954), “Alibi„ (1955) und “Der Arzt von Stalingrad„ (1957). Besonders in Erinnerung geblieben ist seine markante Stimme, die er in vielen Hörspielen einsetzte und mit der er Spencer Tracy, Charles Laughton und Humphrey Bogart synchronisierte. Aber O. E. Hasse war auch ein gefeierter und gefragter Bühnenstar. Unvergessen ist sein grandioses Zusammenspiel mit Elisabeth Bergner in “Geliebter Lügner". Die Publikation erinnert an einen Künstler, der über eine großartige Ausstrahlung und enorme Leinwand- und Bühnenpräsenz verfügte.

Ještěže jsme si o tom promluvili

- 96 Seiten

- 4 Lesestunden

Ještěže jsme si o tom promluvili je manifest letargie, deprese a nevydařené komunikace. Jeho universum tvoří zlomyslná babička, mile průjmovitý mopslík a pasivně agresivní pokojová rostlina. Jestli se vám někdy přihodilo, že jste si se svým životem nevěděli rady, tak se tu chtě nechtě určitě poznáte. Svět své protagonistky líčí Julia Bernhard v deseti skurilních, lakonických scénách. Jedná se o sběr každodenních jízlivých dialogů a monologů o uměleckých projektech, aférách, vztahových dramatech a prokrastinaci. Pro oceňovanou ilustrátorku Julii Bernhard je kniha Ještěže jsme si o tom promluvili zdařilým debutem.

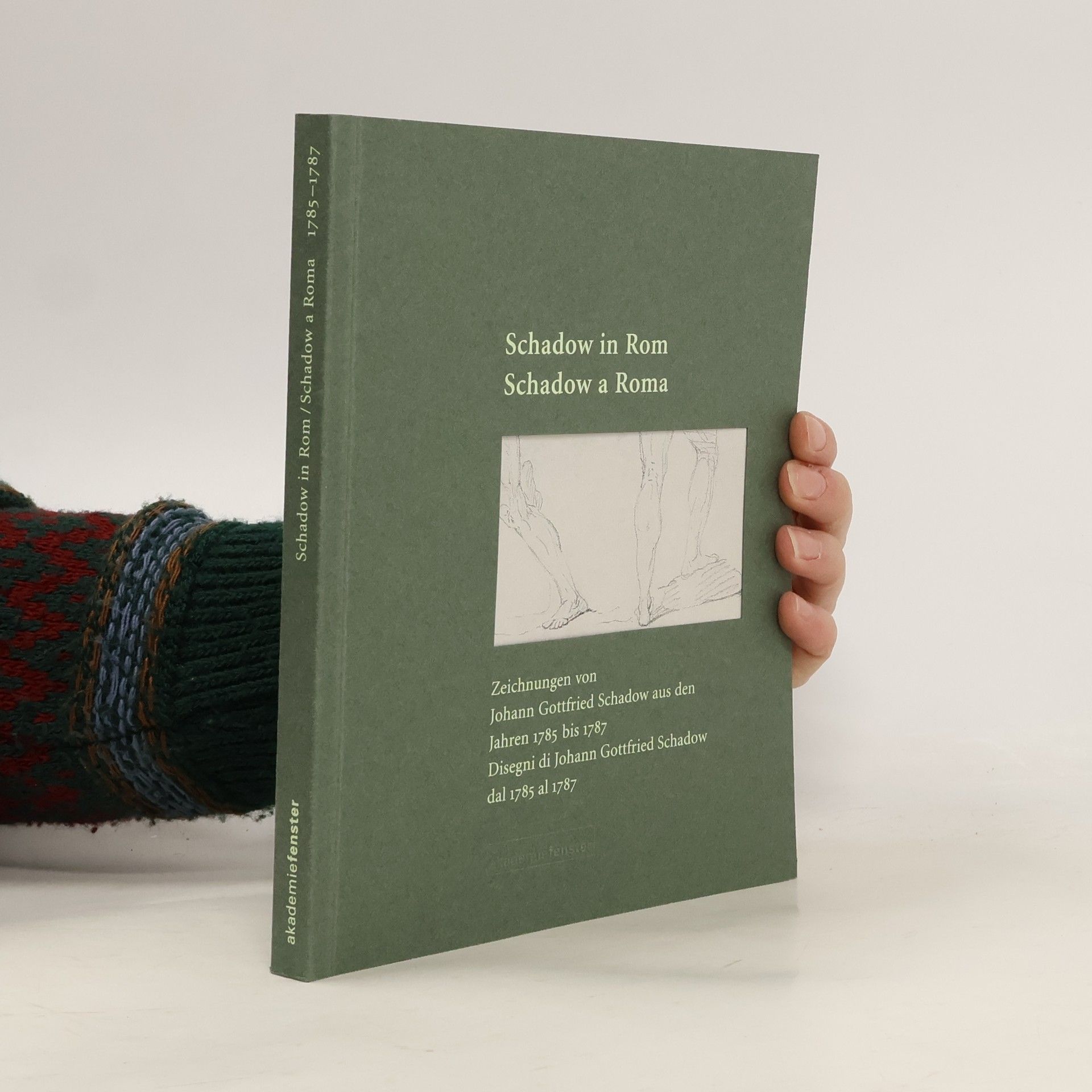

Katalog zur Ausstellung Ausstellungsdaten: Rom: Casa die Goethe; 24.10.-23.11.2003 Frankfurt am Main: Freies Deutsches Hochstift, Frankfurter Goethe-Museum; 7.12.2003-9.2.2004 Hamburg: Jenisch Haus, Museum für Kunst und Kultur an der Elbe, Außenstelle des Altonaer Museums in Hamburg, Norddeutsches Landesmuseum; 22.2.-18.4.2004 Stendal: Winckelmann-Museum; 1.5.-26.6.2004