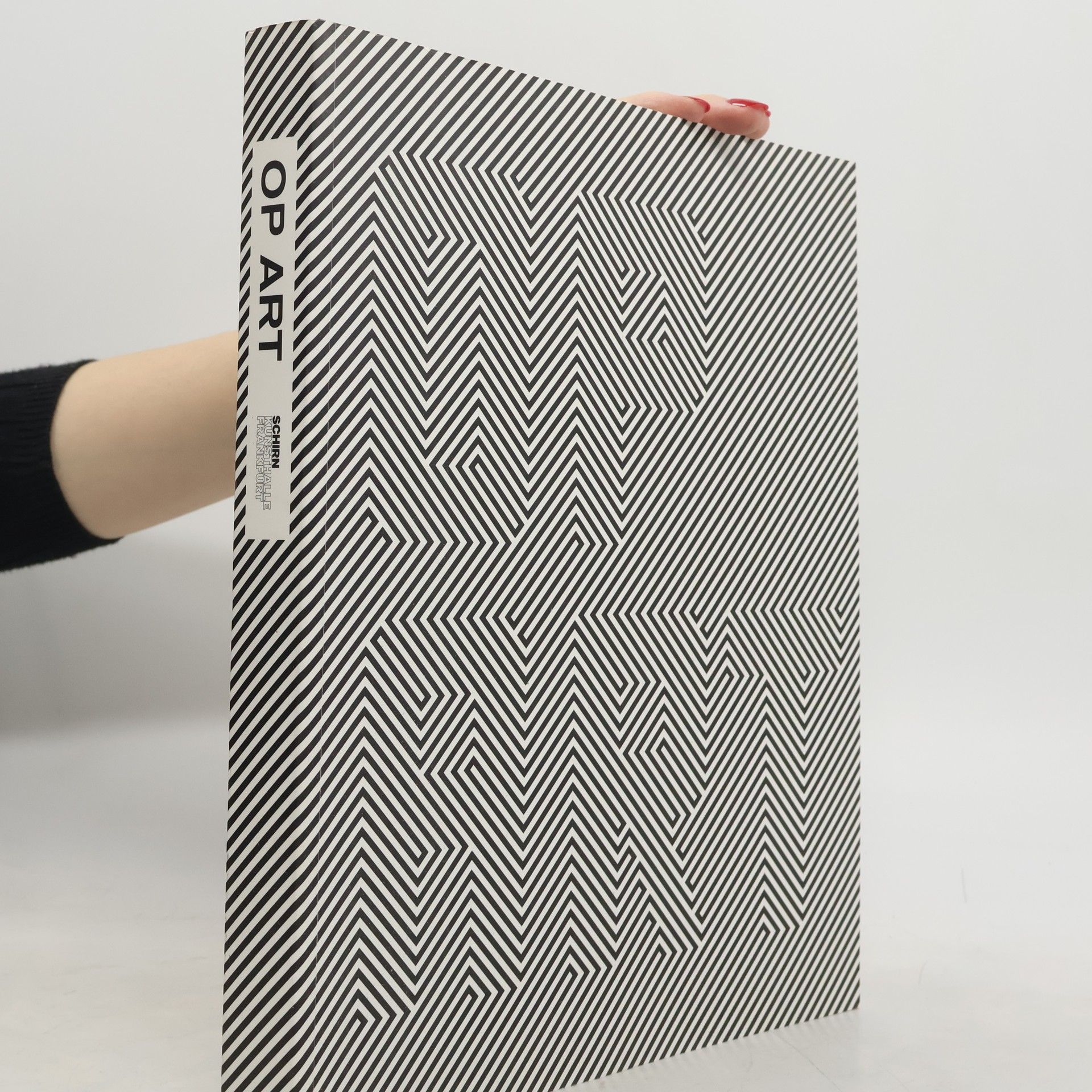

Beginn der 1960er Jahre entsteht mit Op Art und Kinetik eine Kunst mit starkem Interesse am Objektiven und dem wissenschaftlichen Experiment. Fasziniert von den physikalischen Gesetzen des Lichts und der Optik verschreibt sich eine ganze Generation der Untersuchung visueller Phänomene und Wahrnehmungsprinzipien. Die Täuschungsmöglichkeiten des Auges auslotend, setzen Künstler wie Victor Vasarely, Bridget Riley, François Morellet, Julio Le Parc oder Gianni Colombo auf Irritationen. Dieses Buch bietet einen umfassenden Überblick über eine komplexe Kunst-bewegung. Die Autoren Frances Follin, Claus Pias und Martina Weinhart zeigen in ihren Essays, wie die Op Art einen elementaren Beitrag zur Neudefinition von Wahrnehmung und Sehen leistete, der weit in das 21. Jahrhundert hinausweist.

Martina Weinhart Bücher

Plastik ist überall. Es durchdringt die Gegenwart, ist billig, weltweit verfügbar und im Alltag omnipräsent. Als Symptom und Symbol der Massenkultur übten Kunststoffe seit den 1950er-Jahren aufgrund ihrer gestalterischen Möglichkeiten auch eine große Faszination auf die Kunstproduktion aus. Doch in dieser kurzen Geschichte des »Plastic Age« wandelte sich der vielseitige Werkstoff vom Inbegriff für Fortschritt, utopischen Geist und Demokratisierung des Konsums zu einer Bedrohung. Mit über 100 Objekten, Assemblagen, Installationen und Videoarbeiten von rund 50 internationalen Künstler*innen zeigt Plastic World ein breites Panorama der künstlerischen Auseinandersetzung mit Plastik. Das Spektrum reicht von der Euphorie der Popkultur in den 1960er- Jahren über den futuristischen Einfluss des Space Age und die Trash-Arbeiten des Nouveau Réalisme bis hin zu ökokritischen Positionen; es umfasst Architekturutopien ebenso wie plastische Experimente mit Kunststoff. AUSWAHL DER KÜNSTLER*INNEN: Monira Al Qadiri, Archigram, Arman, Lynda Benglis, César, Christo, Öyvind Fahlström, Haus-Rucker-Co, Eva Hesse, Hans Hollein, Craig Kauffman, Kiki Kogelnik, Gino Marotta, James Rosenquist, Pascale Marthine Tayou und Pınar Yoldaş