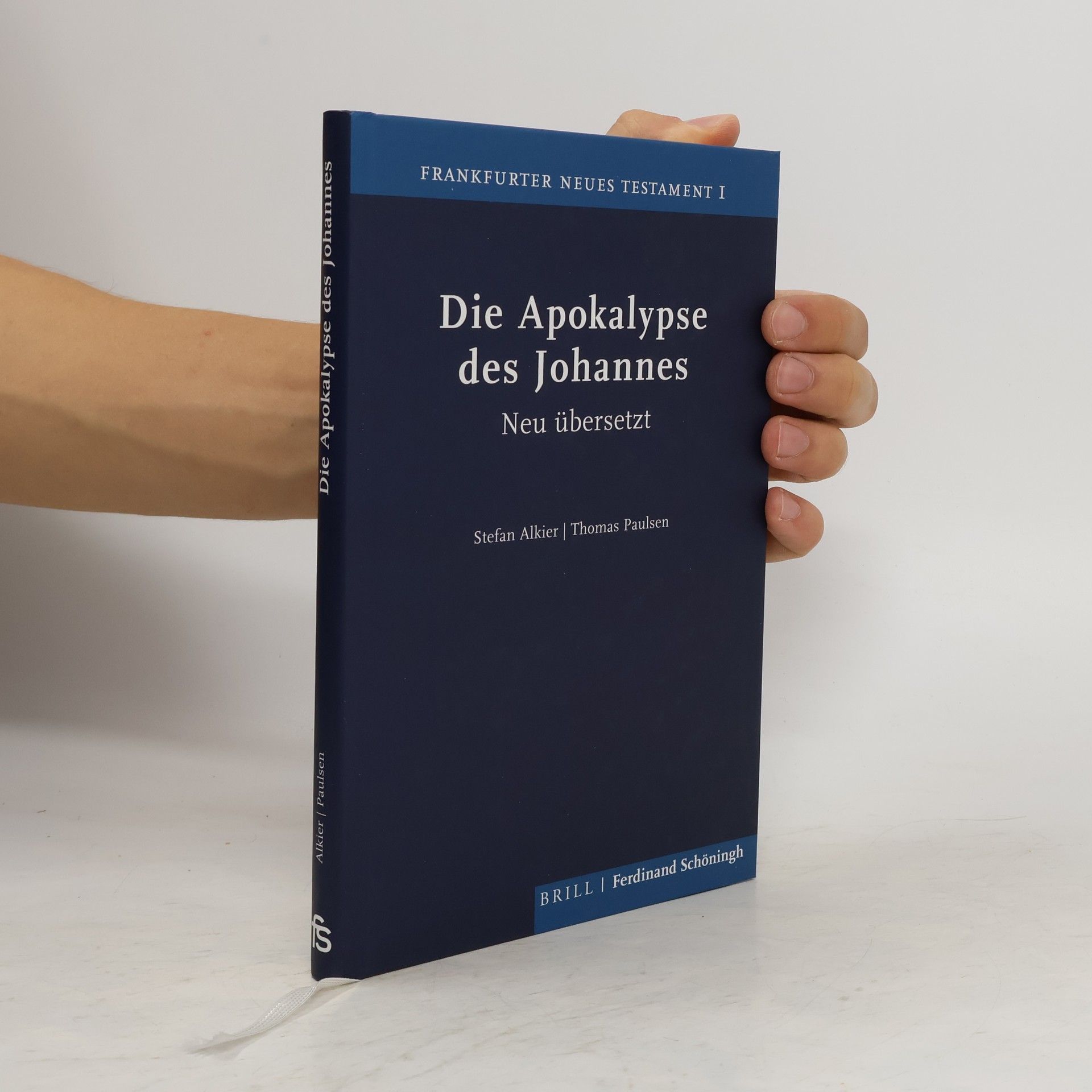

Die Apokalypse des Johannes

Neu übersetzt von Stefan Alkier und Thomas Paulsen

"Die Frankfurter Übersetzung lässt der Offenbarung ihre originale sprachliche Widerborstigkeit, vermeidet Verharmlosungen und Glättungen ebenso wie Rückgriffe auf etablierte Formulierungen. So entsteht eine Frische der Übertragung, die in Universität und Schule der Beschäftigung mit dem Text neue Akzente verleihen kann. Beide Lesergruppen, Philologen wie Schüler, werden durch die willkommene Verdoppelung in Lese- und Studienfassung eigens angesprochen.“ - Dr. Peter von Möllendorff (Professor für Klassische Philologie/Griechische Philologie an der Justus-Liebig-Universität Gießen).