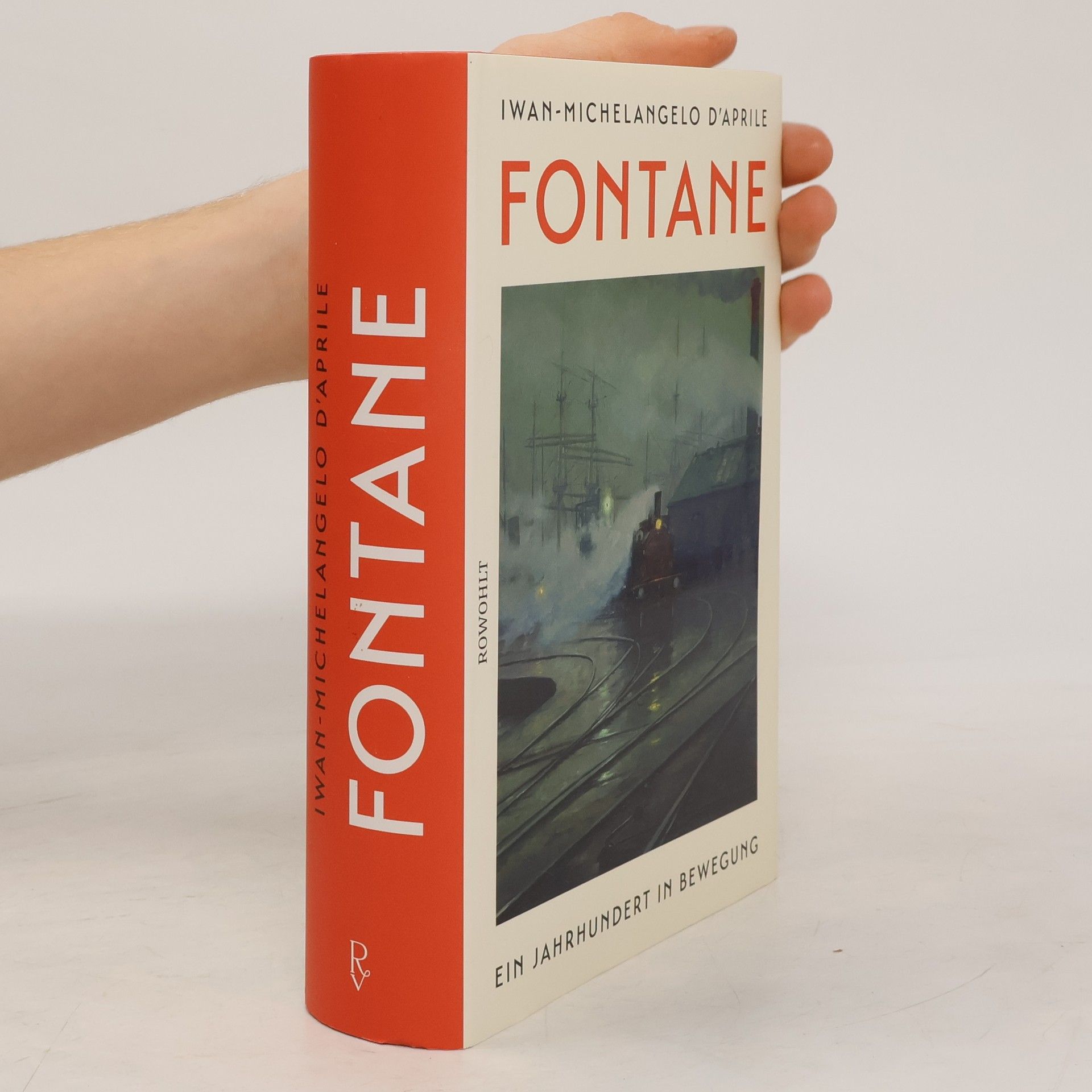

Fontane

Ein Jahrhundert in Bewegung

Theodor Fontane, bekannt für seine Werke wie «Effi Briest» und «Irrungen und Wirrungen», gilt als einer der modernsten Autoren des 19. Jahrhunderts. Diese Biographie beleuchtet sein Leben im Kontext der rasanten Entwicklungen dieser Zeit, des Zeitalters der Moderne. Fontane verfasste Balladen und Gedichte über amerikanische Dampfschiffe und Eisenbahnunfälle in Schottland und war als Journalist und Romanautor ein unermüdlicher Sammler von Stoffen. Er experimentierte mit verschiedenen Genres und Formaten, ähnlich wie er als Apotheker mit Arzneimischungen arbeitete. Der Germanist Iwan-Michelangelo D’Aprile verlagert Fontanes Fokus über Preußen und Brandenburg hinaus und erkundet seine Rolle in einer zunehmend elektrifizierten und globalisierten Welt. Wir begleiten Fontane bei der Eröffnung der ersten deutschen Eisenbahnlinien, als frühen Pauschaltouristen auf hoher See, als Barrikadenkämpfer 1848 und als Wahlmann für das erste frei gewählte Parlament Deutschlands. Zudem erfahren wir von seiner Zeit als Korrespondent in London und als Kritiker des Kolonialismus. Im fortgeschrittenen Alter wird er aktiv im Kulturbetrieb Berlins und prägt den modernen Berliner Gesellschaftsroman. D’Apriles lebendige Darstellung von Fontanes Leben entwickelt sich zu einem Epochenporträt, das zur Neulektüre eines literarischen Klassikers anregt.