Mein Sohn starb, kurz bevor ich ihn zur Welt brachte. Er würde dieses Jahr volljährig, ich wurde 50. Birgit Schmid spiegelt Frausein, Älterwerden und Liebesbeziehung am Verlust ihres Kindes. Trauer als Teil des Lebens, genauso wie Glück. «Beides ist miteinander verflochten und bedingt sich wechselseitig.» Wer trauert, hat geliebt

Birgit Schmid Bücher

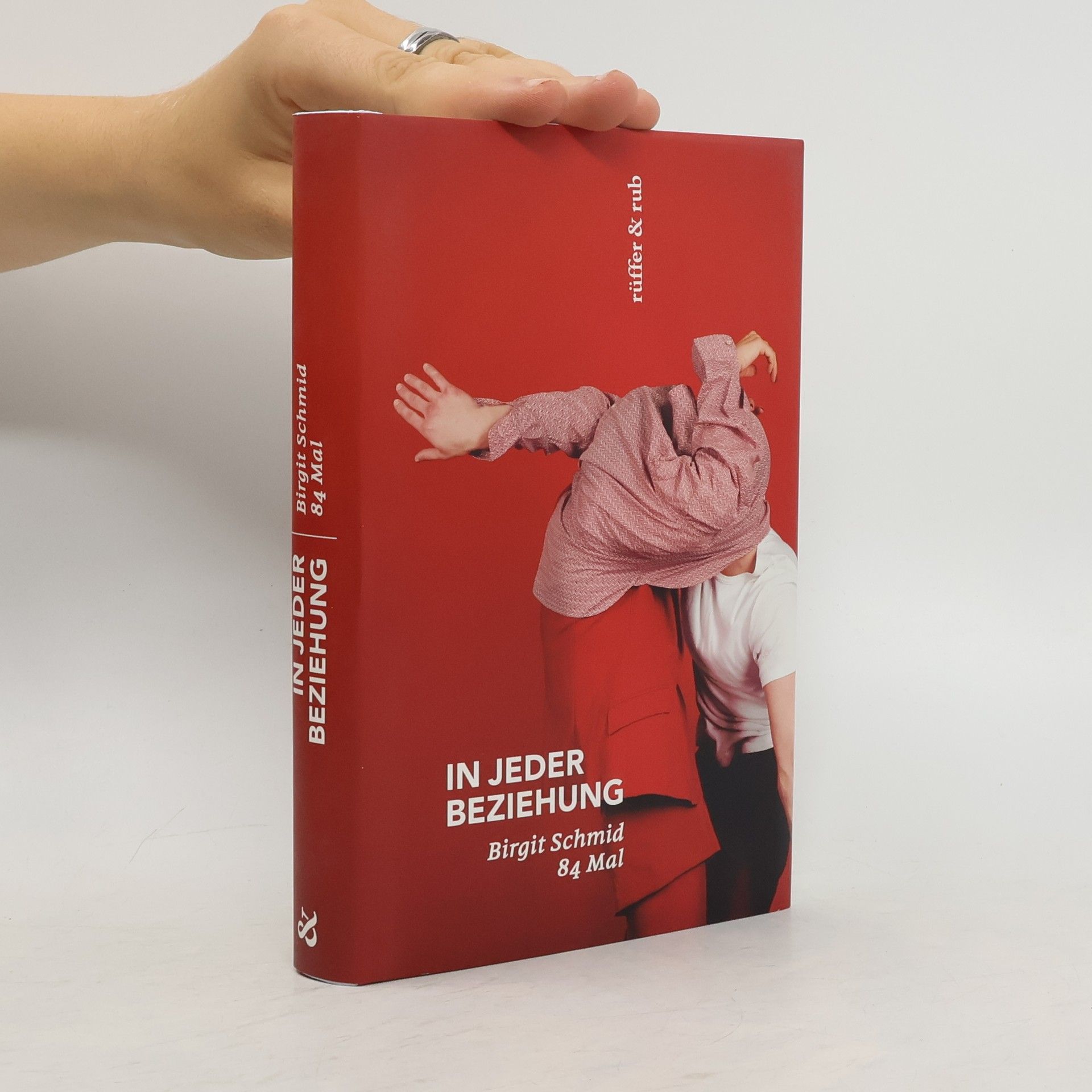

In jeder Beziehung

Birgit Schmid. 84 Mal

In ihren Kolumnen ist der Titel Programm: Birgit Schmid befragt, beobachtet, durchleuchtet, analysiert Beziehungen – insbesondere zwischen Liebespaaren und überhaupt Frauen und Männern, aber auch zwischen Eltern und Kind, Freunden oder von Mensch zu Tier. Wie viel Mal Küssen am Tag ist das Minimum? Soll Kater Fritz im Ehebett schlafen? Was entgegnet man befreundeten Eltern, die sich nicht mehr vorstellen können, was man als kinderloses Paar bei einem Glas Wein diskutiert? Ist es nicht unehrlich, bei der Hochzeit die Ehe als Rundumglück hochzustilisieren? Soll man als erwachsene Person das Weihnachtstheater bei den Eltern dem Hausfrieden zuliebe mitmachen und wieder zum Kind werden? Soll man das blaue Kleid behalten, das man das letzte Mal vor fünfzehn Jahren trug? Birgit Schmid denkt über Kosenamen nach oder welchen Einfluss der Beruf bei der Liebeswahl hat. Sie geht in den Supermarkt, um das Ernährungs- und Einkaufsverhalten von Paaren zu studieren. Sie philosophiert über den Satz »Ich fühle mich wieder so lebendig«, den häufigsten, wenn jemand eine Affäre beginnt. Sie hält eine ehrliche Rede auf Brautpaare, schreibt einen Brief an die Männer ihres Lebens oder gibt eine Anleitung zum Davonlaufen. Bei der Lektüre der 84 Kolumnen geht es einem wie der Autorin in »Mein Sommer als Sozia«: Man sitzt auf dem Rücksitz des Motorrads, ist mittendrin in der Szene, hellwach, und sieht immer wieder Dinge, die man sonst nicht sehen würde.