Jochen Böhler Bücher

Jochen Böhler ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Imre Kertesz Kolleg in Jena, wo er Kurse zur Geschichte Ostmitteleuropas im frühen 20. Jahrhundert unterrichtet.

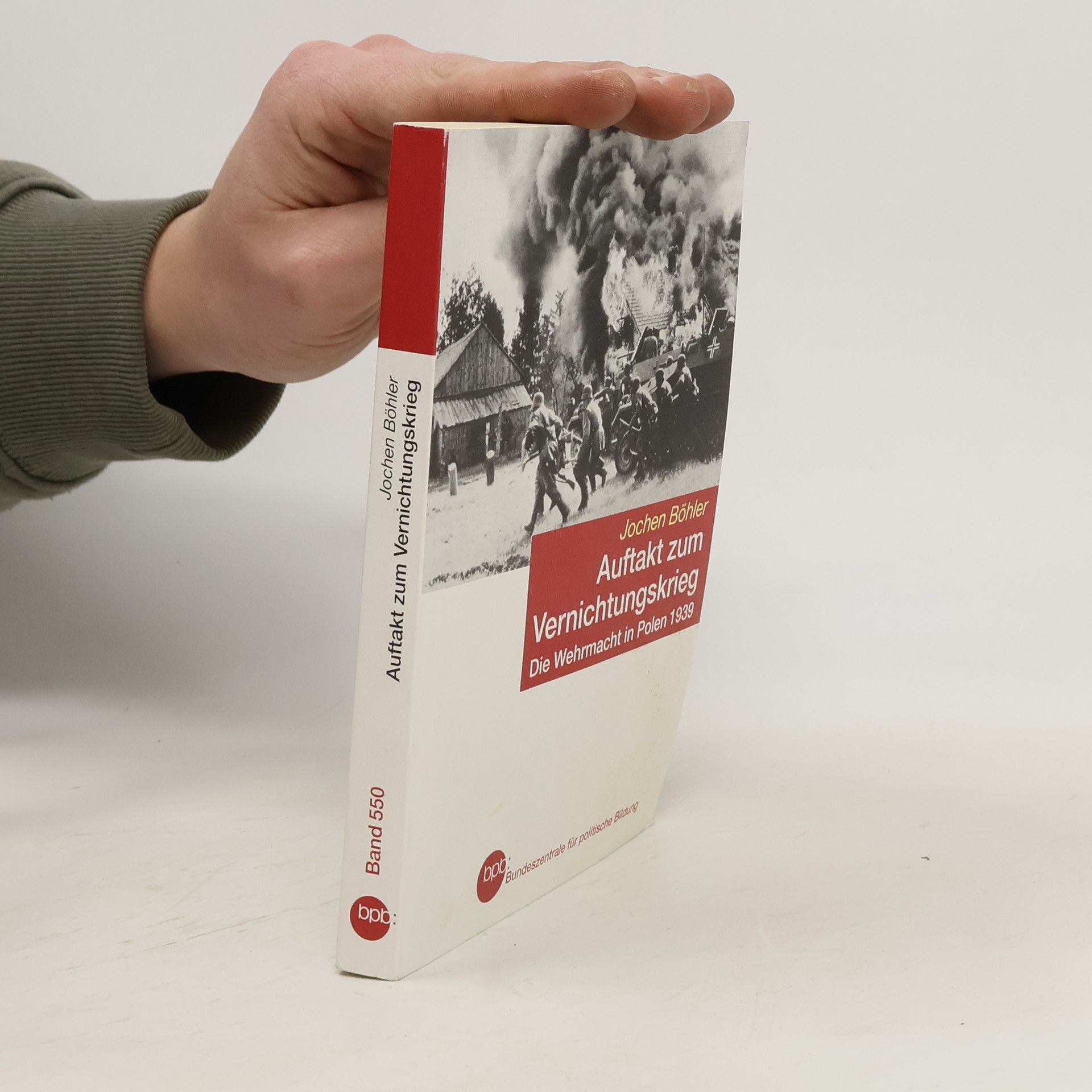

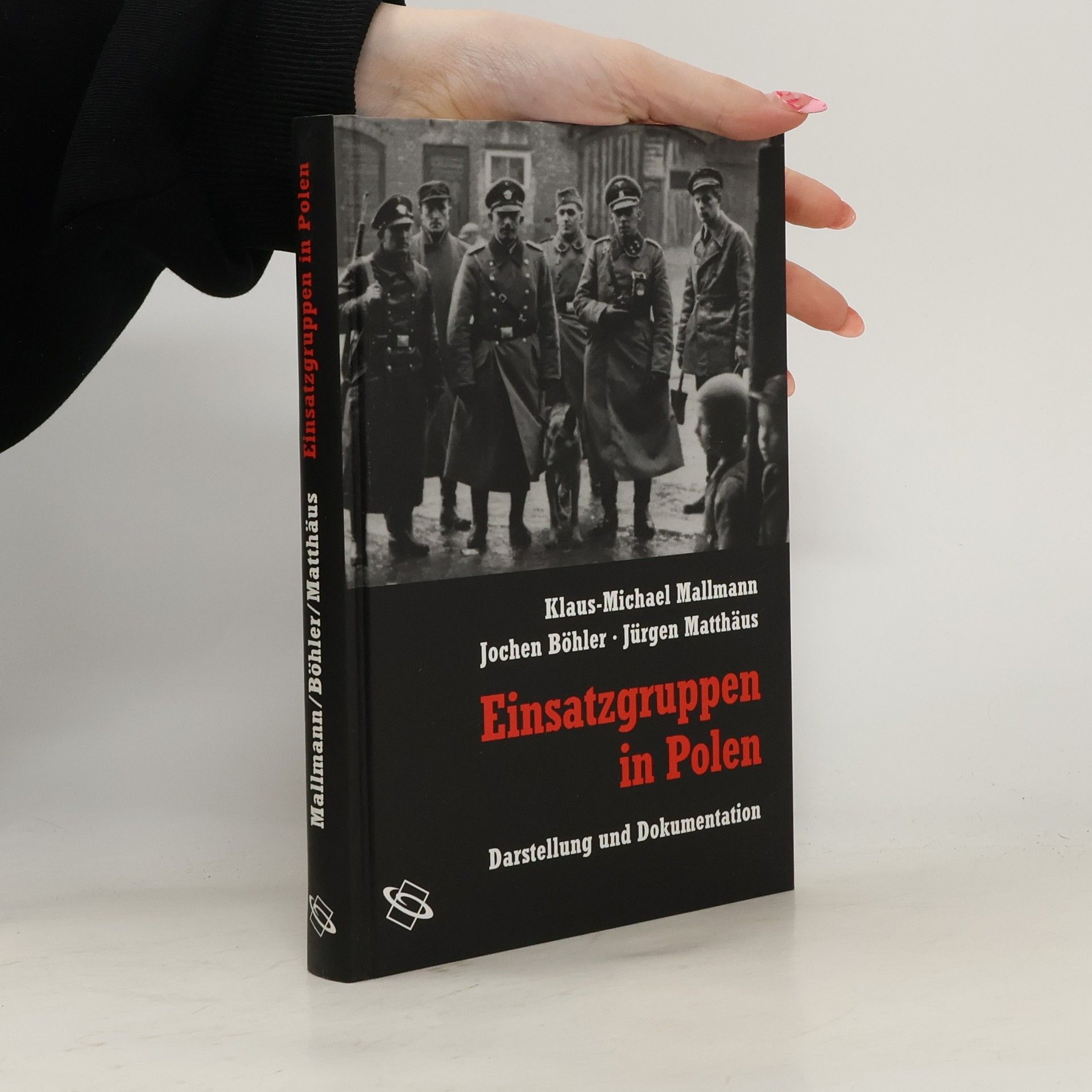

Die Beteiligung der Wehrmacht an den Verbrechen im Osten und Südosten Europas ab 1941steht inzwischen fest. Doch der gnadenlose Rasse- und Vernichtungskrieg hatte bereits mit dem Überfall auf Polen begonnen, wo im September 1939 Einheiten der Wehrmacht Tausende von Polen und Juden, Zivilisten und Kriegsgefangene ermordet wurden. Der Autor beleuchtet in seiner bahnbrechenden Untersuchung die Hintergründe.

Dimensionen der Gewalt

Ostmitteleuropa zwischen Weltkrieg und Bürgerkrieg 1918–1921

Angst, Verzweiflung, Hoffnung - Deutschland und Polen im Kriegssommer 1939 Der Polenfeldzug war nicht nur der Auftakt zum Zweiten Weltkrieg, sondern auch zum Vernichtungskrieg. Der Historiker Jochen Böhler schildert erstmals die Ereignisse der Monate August und September 1939 aus der Perspektive von Militärführung, Soldaten und Zivilisten in Polen und in Deutschland. Am 1. September 2009 jährt sich der Beginn des Zweiten Weltkriegs zum 70. Mal. Anlass, anhand jüngster Forschungsergebnisse die Ereignisse der Monate August bis September 1939 neu zu betrachten. Wie bereitete sich das Deutsche Reich auf den Krieg vor' Wie erlebten die Menschen in Deutschland und Polen den August, in dem sich die Ereignisse überschlugen' Was passierte in den ersten drei Kriegswochen' Was dachte die polnische Bevölkerung angesichts dieser Katastrophe' Und schließlich: Was wussten die Menschen an der Heimatfront über den Polenfeldzug' Nach dem Angriff war Polen innerhalb von drei Wochen militärisch besiegt und besetzt. Als erster deutscher Historiker hat Jochen Böhler umfassend das Verhalten der Wehrmacht in Polen anhand von polnischen und deutschen Briefen, Tagebüchern, Berichten und Interviews mit Zeitzeugen untersucht. Seine These: Der Vernichtungskrieg begann nicht erst 1941 mit dem Russlandfeldzug, sondern mit dem Angriff auf Polen.

Civil War in Central Europe argues that Polish independence after the First World War was forged in the fires of the post-war conflicts which should be collectively referred to as the Central European Civil War (1918-1921). The ensuing violence forced those living in European border regions to decide on their national identity - German or Polish.