Buchtüten

- 119 Seiten

- 5 Lesestunden

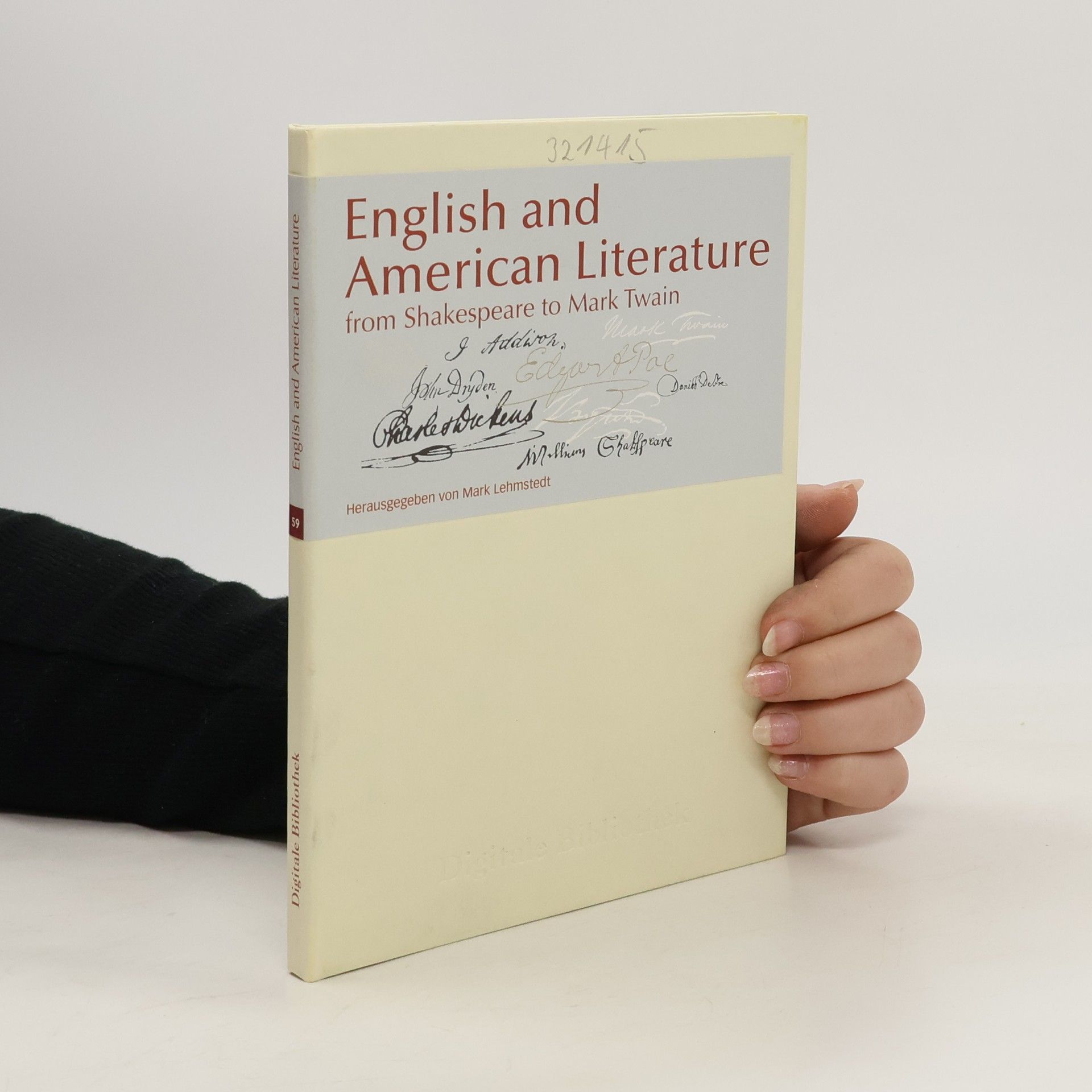

Innerhalb von zwei Jahrzehnten hat Mark Lehmstedt eine Sammlung von etwa 3000 Tüten, Taschen und Beuteln zusammengetragen, die in irgendeiner Weise der Welt Gutenbergs, dem gedruckten Buch, seinen Machern und seinen Lesern gewidmet sind. Ob aus Papier, Plastik oder Leinen, fabrikneu oder gebraucht, schön oder hässlich, für den Leipziger Verleger und Buchwissenschaftler sind sie flüchtige Zeugnisse einer Buchkultur, die zu Beginn des 21. Jahrhunderts von innen wie von außen in Bedrängnis geraten ist. Der Band zeigt mehr als 550 der schönsten, interessantesten, originellsten Buchtüten aus dem gesamten deutschen Sprachraum - und einige herrlich misslungene obendrein.