Die postmigrantische Gesellschaft

Ein Versprechen der pluralen Demokratie

Ein Versprechen der pluralen Demokratie

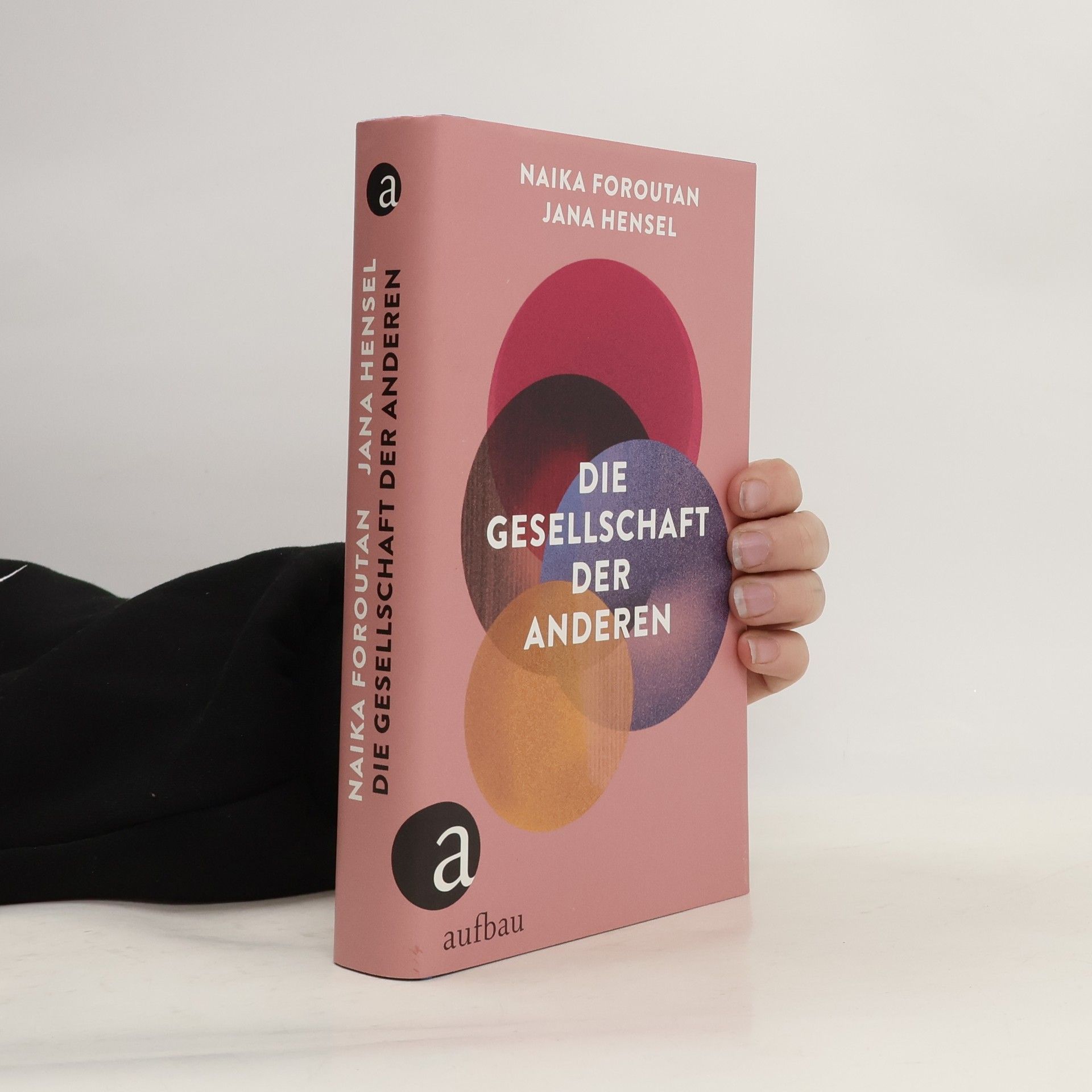

"Den Kampf gegen die Ungleichheit kann man nicht allein führen." Naika Foroutan und Jana Hensel. In diesem Buch diskutieren zwei der profiliertesten Frauen ihres Faches über Deutschland seit der Wiedervereinigung: die Migrationsforscherin Naika Foroutan und die Journalistin und Ostdeutschland-Expertin Jana Hensel. Ihre lebendige und kontroverse Auseinandersetzung macht klar: Migrantische und ostdeutsche Perspektiven werden oft vergessen oder an den Rand gedrängt. Wer aber Deutschland und seine plurale Gegenwart verstehen will, muss die Erfahrungen, Prägungen und Erzählungen der Anderen kennen. „Naika Foroutan betrachtet Deutschland aus migrantischer Perspektive, ich mit dem Blick einer Ostdeutschen. Herausgekommen ist dabei ein Buch für die Westdeutschen.“ JANA HENSEL. „Wiedervereinigung, Migrationsabwehr, Integrationsphantasien und das Scheitern daran – Jana Hensel und ich versuchen, Deutschland zeitdiagnostisch neu zu erzählen.“ NAIKA FOROUTAN

Über die postmigrantische Gesellschaft

„Eine Streitschrift in der Debatte um die Migration und die deutsche Identität seit 2010“ Frankfurter Allgemeine Zeitung Deutschland ist nicht nur faktisch zu einem Einwanderungsland geworden, sondern auch seinem Selbstverständnis nach. Unsere Gesellschaft lässt sich als »postmigrantisch« beschreiben. »Post« steht dabei nicht für das Ende der Migration, sondern für die gesellschaftlichen Prozesse und Kämpfe, die in der Phase nach der Migration erfolgen: politisch, wirtschaftlich, kulturell. Naika Foroutan hat dazu wegweisende Studien vorgelegt. Sie hat aber auch kontinuierlich Essays publiziert, in denen sie ihre wissenschaftlichen Erkenntnisse mit Alltagsbeobachtungen und -erlebnissen verknüpft. Die vorliegende Auswahl zeigt, wie sich das Sprechen und die Positionen von Menschen mit Einwanderungsgeschichte in Bezug auf Zugehörigkeit verändert haben: erst anklopfend-bittend, dann wütend-polemisch und schließlich gelassen-selbstbewusst. Foroutans alltagsdiagnostische Texte sind ein Spiegel unserer Gesellschaft. »Naika Foroutan ist eine Public Scientist im wahrsten Sinne des Wortes, eine Wissenschaftlerin, die in der Öffentlichkeit ihre Befunde nicht leisetritt, damit wir auf den Sesseln nicht in Unruhe geraten.« Andreas Zick, Professor für Sozialisation und Konfliktforschung