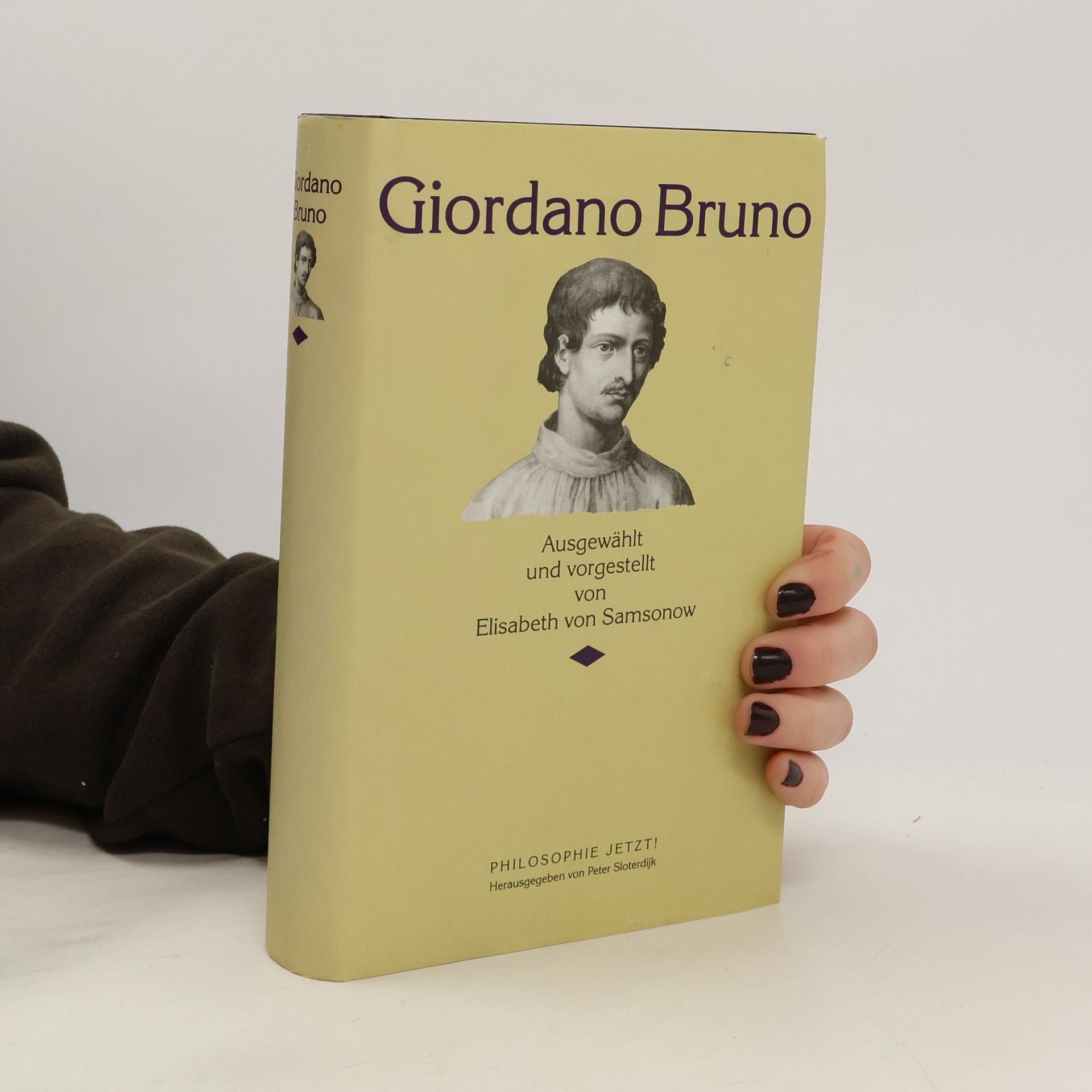

Giordano Bruno

Ausgewählt und vorgestellt

Ausgewählt und vorgestellt

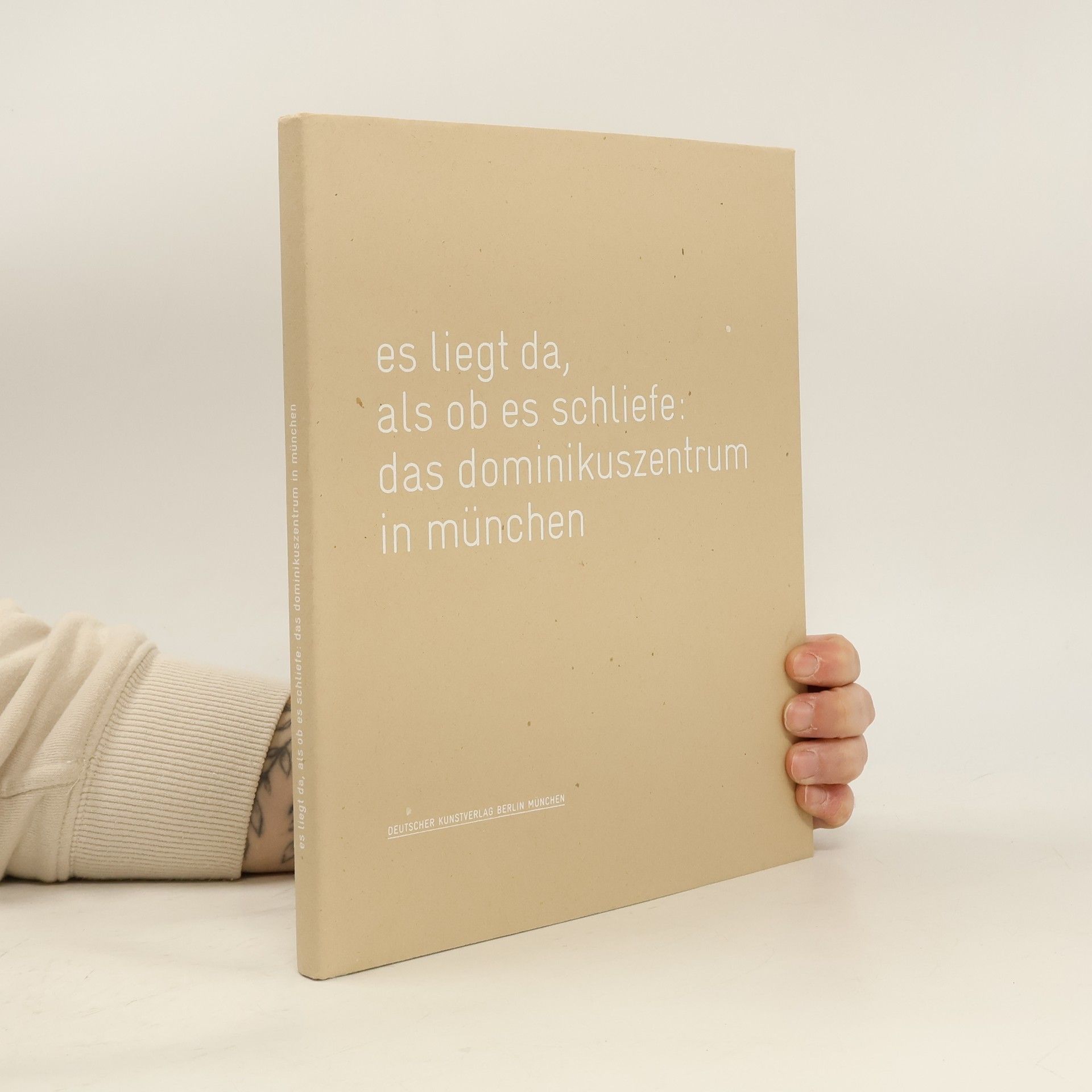

Im Münchner Norden entstand an der Nordheide ein neuer Stadtteil. An städtebaulich herausragender Stelle wurde hier vom Münchner Architekten Andreas Meck im Auftrag der Erzdiözese München-Freising ein Stadtteilzentrum mit sozialen Einrichtungen erbaut. Durch das neue geistliche Zentrum, das eine Kapelle, ein Pfarrheim, eine Kindertagesstätte sowie zwei katholische Jugendstellen und das Caritas-Zentrum Mü-Nord beinhaltet, wird in dem neuen Stadtteil Raum für ein vielfältiges Gemeindeleben angeboten. In dem vom Erzbistum München-Freising ausgelobten beschränkten Realisierungswettbewerb wurde der Entwurf von Andreas Meck mit dem 1. Preis prämiert. Das Dominikuszentrum wurde 2008 eingeweiht. Das Buch bietet anhand eines Text-Essays der Philosophin und Künstlerin Elisabeth von Samsonow und eines Foto-Essays der beiden Fotografen Michael Heinrich und Florian Holzherr einen anschaulichen Einblick in ein konkretes Beispiel zeitgemäßen kirchlichen Bauens.

Mädchen – Pferd – Baum

Im Museum des Anfangs unternimmt die Künstlerin und Philosophin Elisabeth von Samsonow eine dreifache Revision bestehender Gewissheiten. Zunächst erweitert sie den Vorrat wirkmächtiger Figuren um das Mädchen, dessen Bedeutung sie von neolithischen Figurinen – den Kykladenidolen – bis in die Gegenwart verfolgt. Diese Figuren oszillieren zwischen Warenform und avantgardistischem Motiv, während ihre Funktion als operative Maschinen innerhalb der tradierten Denkordnung entschleiert wird. Begleitet werden die Mädchen von zwei weiteren „Operatoren“ – dem Pferd und dem Baum – die dazu beitragen, erstarrte Muster in sozialen, ökonomischen und ökologischen Belangen aufzubrechen. Zweitens zielt der Text darauf ab, eine andere Subjektordnung zugunsten einer ganzheitlichen Ökologie greifbar zu machen, indem eine speziesübergreifende Sicht auf das „ganze Haus“ der Erde umrissen wird. Die dritte Revision ist das kon-fuse Denken, das Fusionen und Hybridformen integriert, um die größtmögliche Fülle an „weltbezogener Wahrnehmung“ zu ermöglichen. Das Ergebnis ist ein dynamischer Text, der zwischen Essay, Fiktion, Traktat, Satire und Katalog wechselt und Denken sowie Kunst miteinander verknüpft. Er ist wie eine schiefe Ebene angelegt, die den Leser in eine andere Subjektordnung gleiten lässt und Denkwerkzeuge für eine neue Ideengeschichte bereitstellt, die auf die Herausforderungen der Zukunft vorbereitet.

Egon Schieles Neffe Anton Peschka jr. hat einen Teil des Nachlasses von Egon Schiele (den über dessen Schwester Gertrude nachgelassenen) an das Wien Museum gegeben, darunter die berühmte Sammlungsvitrine, vor der Schiele von Wolfgang Fischer fotografiert worden ist. Der Nachlass umfasst aber nicht nur die Gegenstände der Vitrine, die von Ursula Storch präsentiert, genauer betrachtet und eingeordnet werden, sondern auch Bücher, darunter eine größere Menge Kunstbücher. Diese werden von Elisabeth von Samsonow auf ihre Eignung, in Bezug auf Schieles Bildwelt als Hyperimage (nach Felix Thürlemann) zu fungieren, befragt. Zutage treten neue Aspekte an Egon Schiele als Sammler .

Elisabeth von Samsonow zeigt in einer breit angelegten Analyse, dass und wie Schiele sich selbst zwischen 1910 und 1918 immer wieder als „Avatar“ des heiligen Franziskus darstellt, in welchem er den Experten für die „anderen Zustände“ erkennt – für das Empfangen der Stigmata, für Hypnose, Agonie und Ekstase. Schiele verbindet die um Magnetismus und Hypnotismus rotierende avantgardistische Psychologie seiner Zeit mit der um die Jahrhundertwende einsetzenden Welle der (Wieder-)Verehrung des Franziskus als moralische und künstlerische Instanz, etwa durch Rilke, Hesse und Kokoschka. Der heilige Franziskus demonstriere am eigenen Leibe, was es bedeutet, Werkzeug einer großen Idee zu werden. Schiele identifiziert sich glühend mit dem heiligen Franziskus als dem bedeutendsten Stigmatisierten – in die Terminologie der Psychoanalyse übersetzt: Hysteriker.

Elisabeth von Samsonow rollt die Schiele-Forschung neu auf, indem sie die zeitgenössische Bedeutung dieses Künstlers der very first generation of pop zeigt. In ihrem Versuch der Frage nachzugehen, was Egon Schiele mit der Popgeneration zu tun hat, verwickelt sich die Autorin allmählich in eine Art kybernetische Schleife. Bilder, Theorien, Gedichte, Materialien, neue Archivalien zu Schiele und reale Ereignisse verdichten sich zunehmend bis zu einem Punkt, an dem sich die die Massenbewegungen des 20. Jahrhunderts steuernden Zusammenhänge zu enthüllen beginnen: Ich-Zerfall und Ich-Vervielfältigung, (erotisches und elektronisches) Telekommando und mediale Trance (Kino, Fotografie), Androgynie und Hybridisierung (technisch, spirituell), Expressivität der Kunst und ambient Sex. Elisabeth von Samsonow bettet Egon Schiele in jenen Kontext ein, den er für sich selbst reklamiert hatte, nämlich in die große Bewegung der europäischen Moderne („Zweite Aufklärung“), die als unvollendet gebliebenes Projekt, das heißt als schwieriges Erbe der 68er Generation zugefallen ist.

Für ihre Medientheorie schließt die Autorin den Begriff des Apparats erstmalig und auf einmalige Weise an die Theorien des Totemismus an, wie sie Wilhelm Wundt und Claude Lévi-Strauss in ihren Studien erarbeitet haben. Das Außer-sich-sein – des Menschen im Apparat und des Apparats im Menschen – bildet den grundlegenden Seinsmodus für eine andere Kritik der Medien.

'Animismus' bezeichnet Praktiken und Ontologien, die die Natur und Objekte nicht objektiv, sondern subjektiv wahrnehmen und behandeln. Edward B. Tylor, der den Begriff prägte, sah Animisten als unfähig an, zwischen belebter und unbelebter Materie zu unterscheiden, was zu kolonialistischen Überlegenheitsvorstellungen führte. Der Begriff bezieht sich nicht auf eine Wiederbelebung, sondern auf eine notwendige Revision, die durch ethnologische Beiträge verdeutlicht wird, darunter ein Text des brasilianischen Ethnologen Eduardo Viveiros de Castro, der eine Welt mit vielfältigen subjektiven Positionen entwirft. Animismus wird als relationale Epistemologie oder Ontologie verstanden, die die Differenz von Natur und Kultur provoziert und nicht-menschlichen Akteuren Handlungsmacht verleiht. Paulo Tavares diskutiert, wie die Natur zum Rechtssubjekt werden kann, während das 'animistische Imaginäre' innerhalb der westlichen Moderne thematisiert wird. Bruno Latour hinterfragt, wie die Moderne Materie für tot erklärt und gleichzeitig den Animismus zum Schweigen bringt. Die Beiträge des Bandes nutzen das Animismus-Konzept als analytisches Werkzeug, um ethnographische Perspektiven auf Wissenschaft, Wirtschaft, Kunst und Philosophie zu reflektieren. Der Band versammelt wissenschaftliche und künstlerische Beiträge aus der Konferenz und Ausstellung 'Animismus' im Haus der Kulturen der Welt.