Gerhard Oberlin Bücher

Stille zwischen den Meeren

- 83 Seiten

- 3 Lesestunden

Der hybride Charakter

Persönlichkeit im autoritären Liberalismus

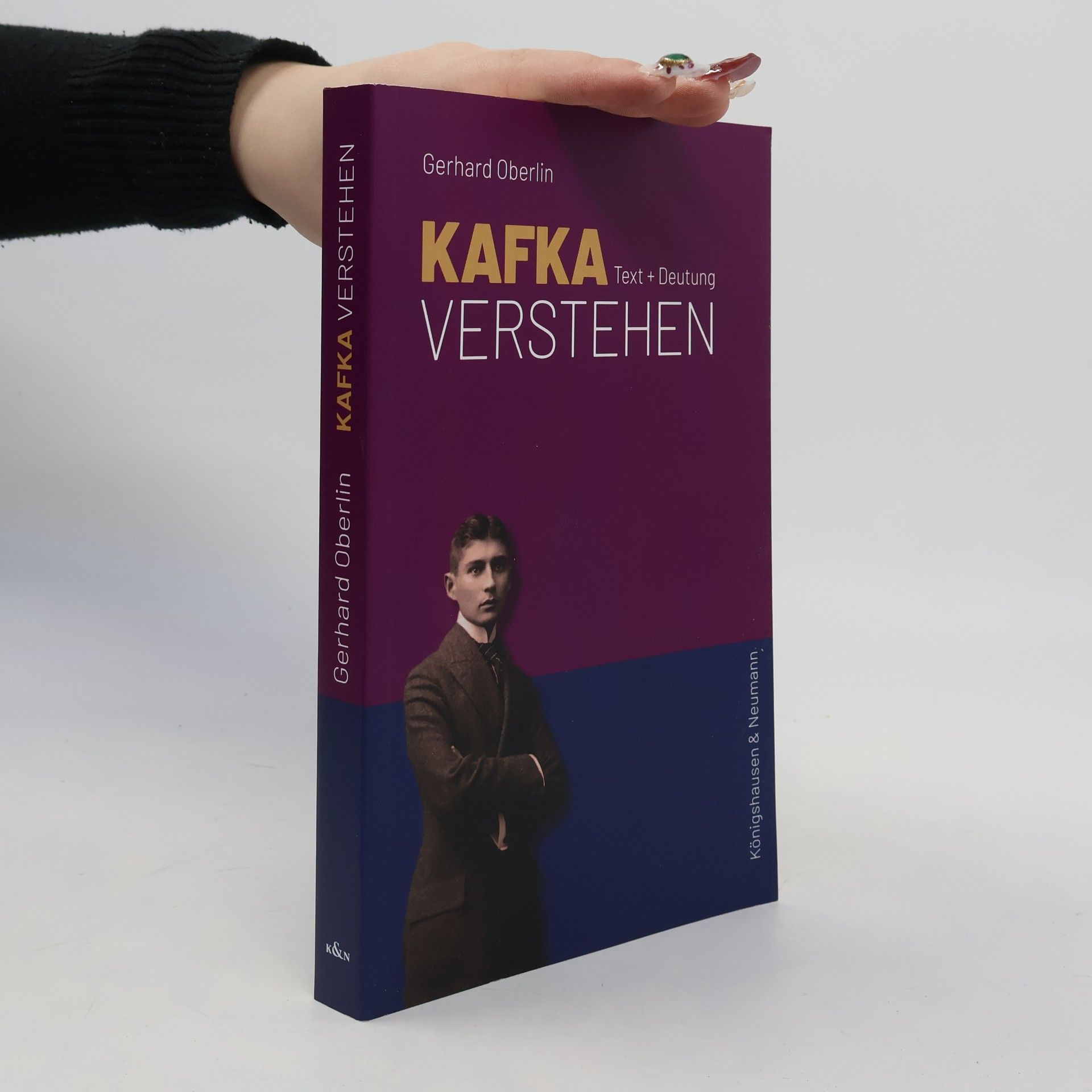

Kafka verstehen

Text + Deutung

Wenn Literatur im Allgemeinen ein Erkenntnisschlüssel ist, der uns neue Gedankenwelten erschließt, dann ist das bei Franz Kafka ganz besonders der Fall. Daher beginnt unsere Reihe Literatur verstehen - Text + Deutung mit dem österreichisch-tschechoslowakischen Autor, der zeitlebens - er starb 1924 - so gut wie unbekannt blieb. Wem seine heutige Berühmtheit ein Rätsel ist, wie seine Texte ihm selbst ein Rätsel waren, steht am Anfang eines Entdeckungsabenteuers, sobald er sich vornimmt, das Rätsel zu lösen. Der Autor kann ihm auf seine Fragen nicht mehr antworten, so wenig er es damals konnte. Den Brief eines seiner wenigen Leser vom 10. April 1917 müssen andere für ihn beantworten: "Sehr geehrter Herr [Kafka], Sie haben mich unglücklich gemacht. Ich habe Ihre Verwandlung gekauft und meiner Kusine geschenkt. Die weiß sich die Geschichte aber nicht zu erklären. Meine Kusine hats ihrer Mutter gegeben, die weiß auch keine Erklärung. Die Mutter hat das Buch meiner anderen Kusine gegeben und die hat auch keine Erklärung. Nun haben sie an mich geschrieben. Ich soll ihnen die Geschichte erklären. Weil ich der Doctor der Familie wäre. Aber ich bin ratlos. [...] Nur Sie können mir helfen. Sie müssen es; denn Sie haben mir die Suppe eingebrockt

Die Welt im Rausch

Vom Feiern und Festen

Apokalypse

- 211 Seiten

- 8 Lesestunden

Eifersucht

- 207 Seiten

- 8 Lesestunden

Die Gesellschaft von unten

Unser Umgang mit Fäkalien