Die österreichische Präsidentschaftskanzlei in der Wiener Hofburg

- 159 Seiten

- 6 Lesestunden

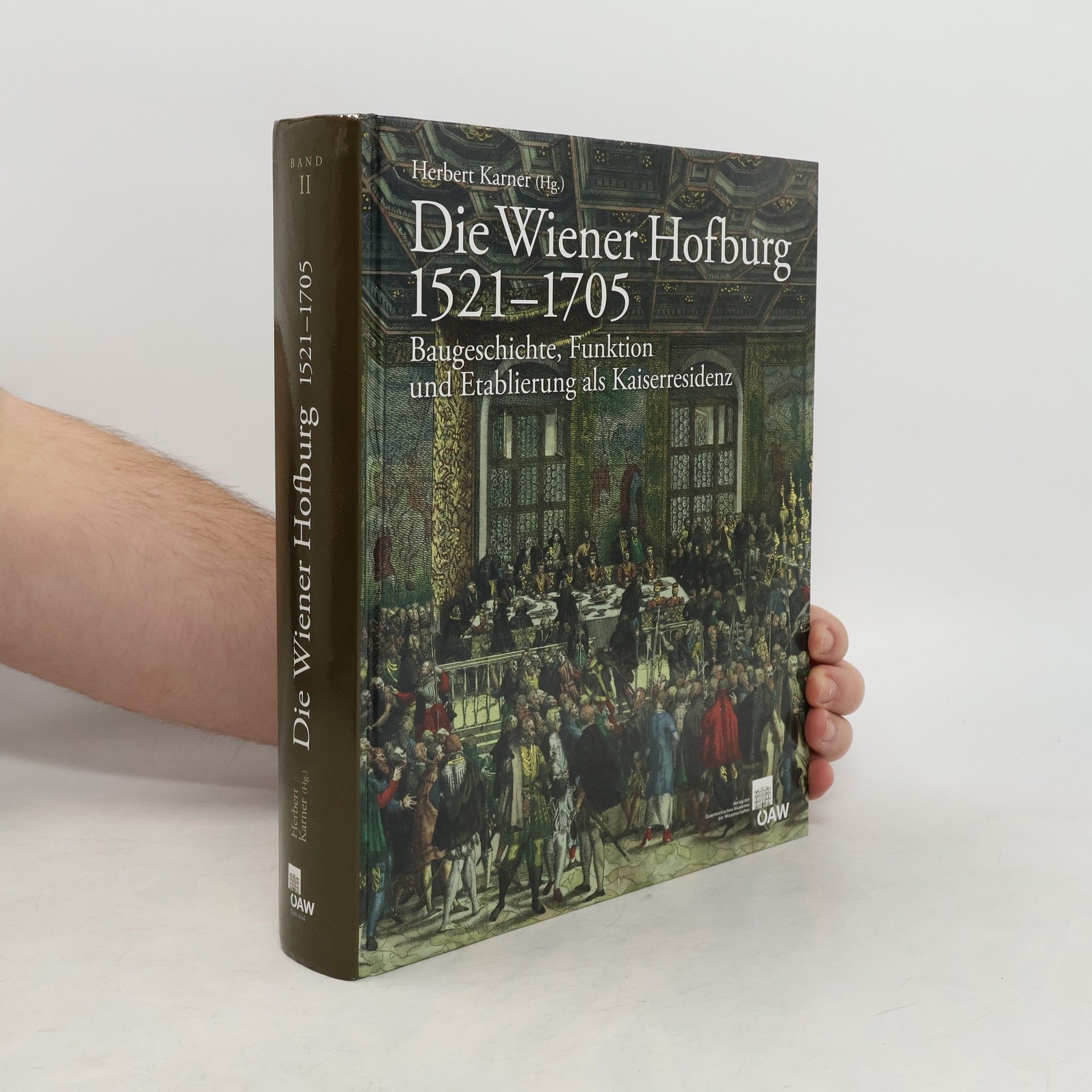

Der zweite Band der fünfteiligen Publikationsreihe zur Bau- und Funktionsgeschichte der Wiener Hofburg untersucht die Entwicklung der Residenz zur zentralen mitteleuropäischen Kaiserresidenz von Ferdinand I. bis Leopold I. Die facettenreiche Bau- und Funktionsgeschichte wird durch Analysen der Repräsentationspraktiken der Habsburger ergänzt. Diese Praktiken werden an der Architektur, ihren Dekorformen sowie dem Zusammenspiel von Zeremoniell und Raumfolgen nachvollzogen, einschließlich der Theaterräume, Gartenanlagen und Sammlungen. Ein zentraler Aspekt der Untersuchung ist der Blick auf die europäischen Verknüpfungen, wobei die Internationalität der Habsburgerfamilie in diesem Zeitraum besonders berücksichtigt wird. Der enge Kontakt und regelmäßige Austausch zwischen den habsburgischen Höfen in Wien, Madrid und Brüssel sind entscheidend für die Analyse der bau- und raumkünstlerischen Leistungen an der Hofburg. Diese war mit ihren wechselnden Baustellen ein repräsentativer Raum für das internationale, vor allem italienisch geprägte Baugeschehen in Mitteleuropa, wobei die „italianità“ einer Transformation unterzogen wurde. Die Vermengung italienischer Elemente mit spezifisch mitteleuropäischen, burgundischen oder spanischen Einflüssen sowie dynastisch bedingten Besonderheiten stellt einen auffälligen Prozess dar, der in der Hofburg des 16. und 17. Jahrhunderts beobachtet werden kann.

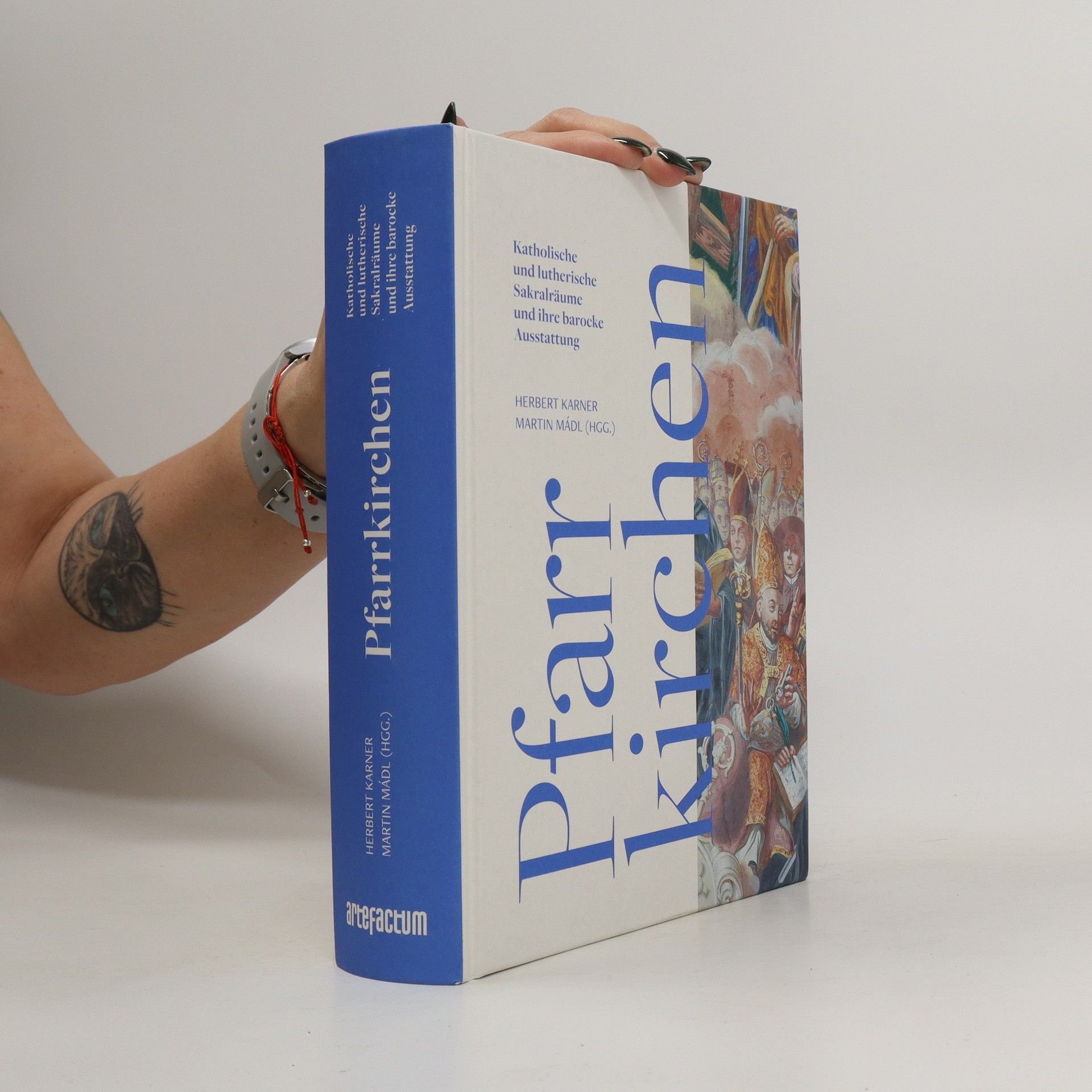

Prächtige Text-Bildband zum „1000 Jahr Jubiläum“ des Doms der Wachau (Stadtpfarrkirche Krems Sankt Veit). Fotos von Gregor Semrad. Textbeiträge sind von namhaften Personen/Wissenschafter wie Univ.-Doz. Dr. Herbert Karner, Univ.-Prof. Fritz Steininger, Dr. Martin Krenn, Mag. Günter Morschhauser, Mag. David Ruß, Dr. Barbara Wewerka, sowie dem international bekannten Restaurator Mag. Peter Berzobothaty.

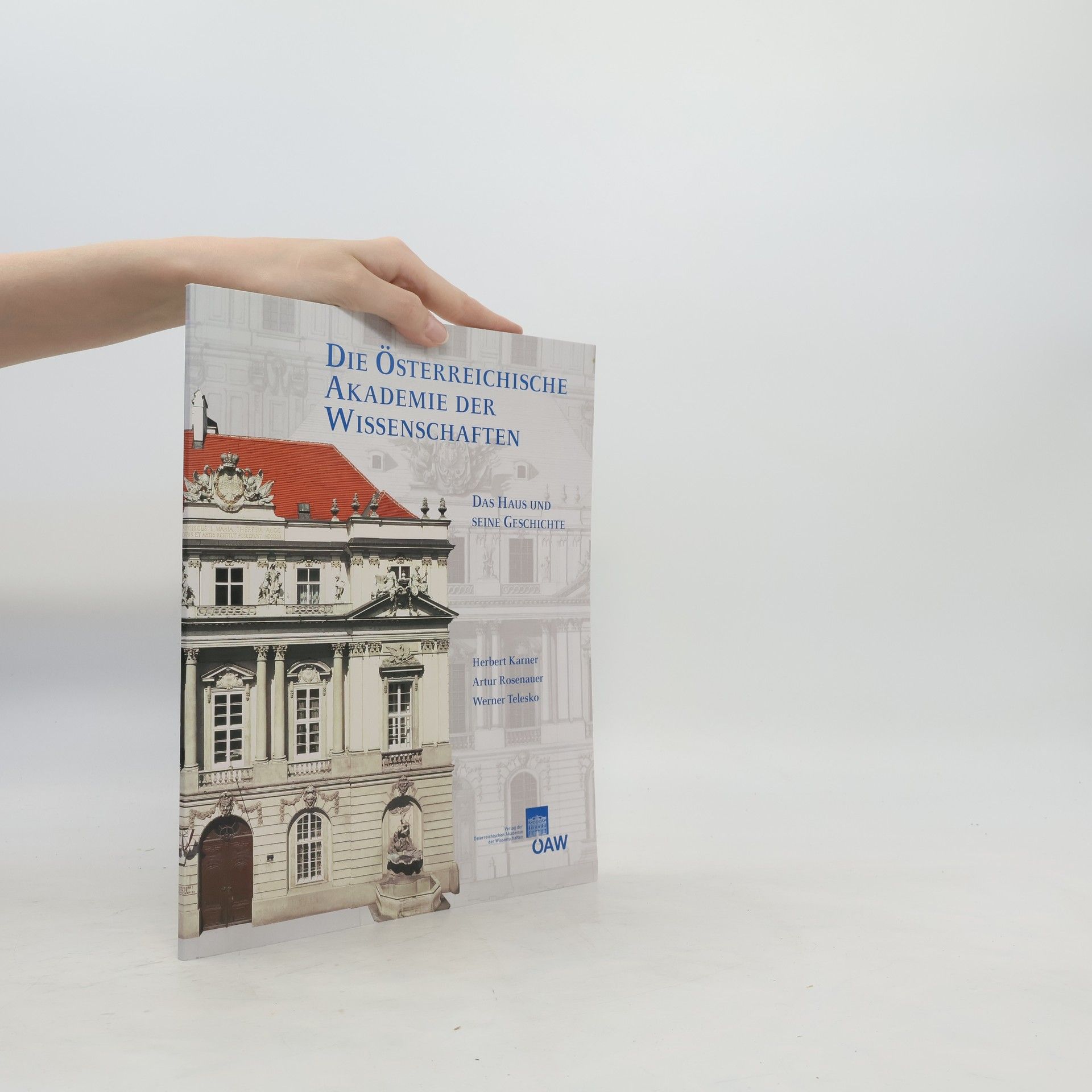

Der Bau für die Wiener Universität wurde zwischen 1753 und 1755 nach den Plänen des lothringischen Architekten Jean Nicolas Jadot errichtet und feierlich im April 1756 von Kaiser Franz I. Stephan und Maria Theresia eröffnet. 1857 wurde das Gebäude der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften übergeben. Der Standort wurde gewählt, da er im Stadtviertel liegt, in dem seit dem späten 14. Jahrhundert die Universitätsgebäude angesiedelt waren. Die urbanistischen Vorgaben und die schmale Baufläche erforderten eine besondere Anordnung der „Neuen Aula“, deren Schmalseite zur Platzseite hin hervorgehoben wurde. Diese neue Fassade trat in Konkurrenz zur Front der Universitätskirche der Jesuiten und führte zu einer Neuordnung des optischen Bezugssystems des Platzes. Diese Veränderung symbolisiert die Neuorganisation der Universitätslehre, die bis 1759 schrittweise von der „Gesellschaft Jesu“ entzogen wurde. Ursprünglich war geplant, im Neubau Wohnungen für Professoren der juristischen und medizinischen Fakultät einzurichten, was die praxisnahen Fakultäten bevorzugte. Erzbischof Johann Joseph Graf Trautson, der die Bauagenden von Maria Theresia erhielt, war entscheidend für die zügige Realisierung des Baues. Ab Februar 1754 wurde die Zusammenführung der vier Fakultäten im Neubau zum Programm erhoben, was die akademische Disziplinenbetonung unterstrich. Diese Publikation untersucht die Geschichte und Ausstattung der ehemaligen Universitäts

Der italienische Maler und Architekt Andrea Pozzo S. J. (1642–1709) prägte die spätbarocke Raum- und Ausstattungskunst in Italien durch die Ausmalung des Gewölbes der Jesuitenkirche S. Ignazio und seinen zweibändigen Perspektiv-Traktat „Perspectiva Pictorum et Architectorum“. In seinen letzten Lebensjahren bei den Wiener Jesuiten hinterließ er bedeutende Werke wie die Neuausstattung der Universitätskirche, die Ausmalung des Herkulessaales im Gartenpalais der Fürsten Liechtenstein und den Hochaltar der Franziskanerkirche, die den Transfer des römischen Barocks nach Mitteleuropa prägten. Das wissenschaftliche Interesse an Pozzo beruht auf seiner gleichzeitigen Auseinandersetzung mit Architektur und Malerei, die er meisterhaft beherrschte. Durch exzellente barocke Perspektivtechniken schuf er beeindruckende „Theatra sacra“. Besonders der Altarbau spielte eine zentrale Rolle in seinen Konzepten, die reale und virtuelle Räume vereinten und für die theatralen Liturgie des Barock von großer Bedeutung waren. Anlässlich seines 300. Todestages im Jahr 2009 fand eine internationale Tagung an der Österreichischen Akademie der Wissenschaften statt, die eine kunsthistorische Neubewertung seiner Bedeutung ermöglichte. Die Ergebnisse dieser Tagung sind hier dokumentiert.