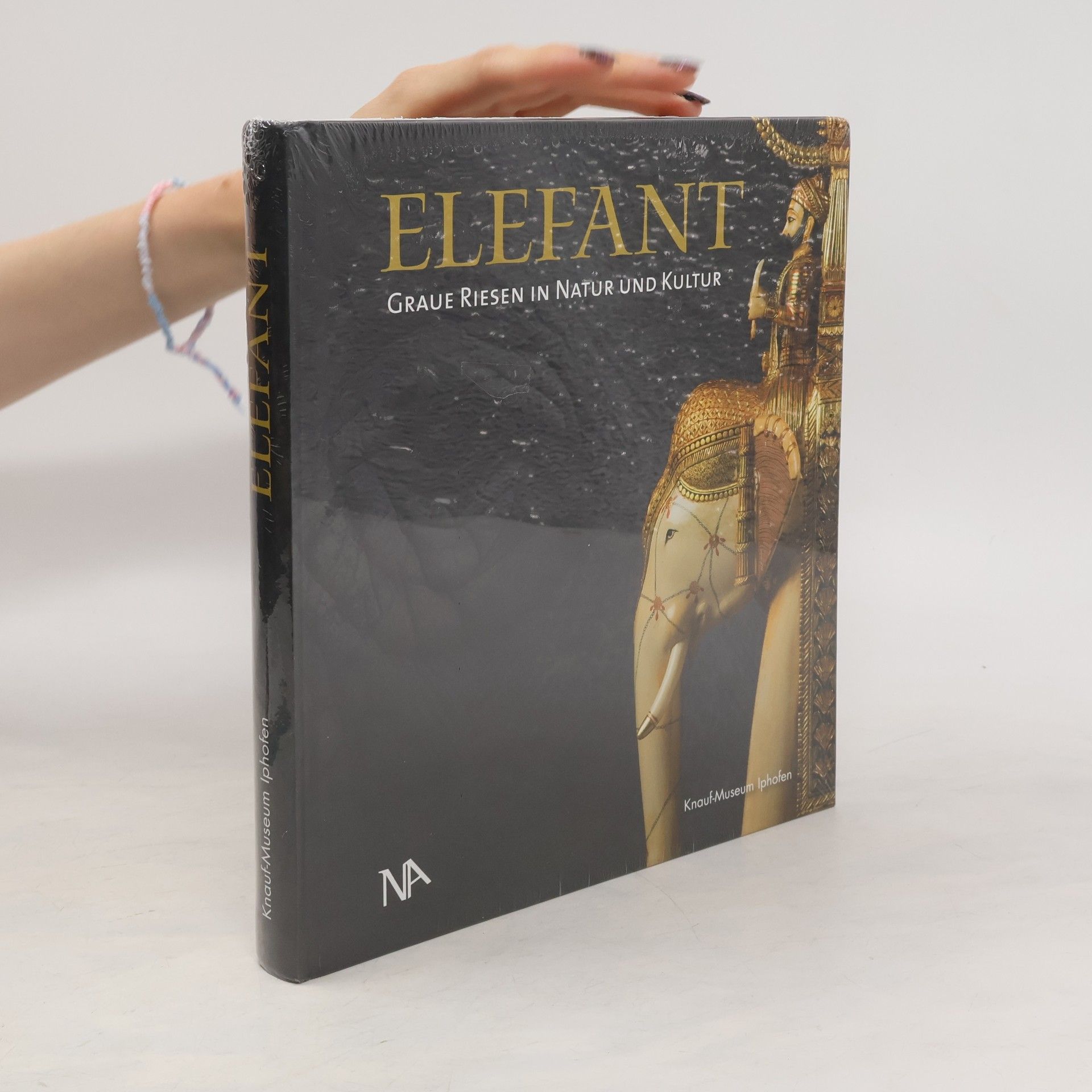

Shine & mistery

- 192 Seiten

- 7 Lesestunden

Eine imaginäre Reise in den Orient Schon alleine bei dem Gedanken an Schmuck aus dem Orient fühlt man sich versetzt in ein Märchen aus Tausendundeiner Nacht. Orientalischer Schmuck steht für Schönheit, Reichtum, aber auch Macht und hat in traditionellen Gesellschaften auch eine magische Funktion. Er wurde getragen, um vor Unheil zu schützen, aber auch um Segen zu erlangen. Die Silberschmiede verwendeten so unterschiedliche Materialien wie Gold, Silber (auch in Form von Münzen), Korallen, edle Steine, Perlen, Bernstein und Fayence. Doch der klassische Schmuck besteht in erster Linie aus Silber. Frauen erhielten diesen als Geschenk zur Hochzeit und häufig als Mitgift von der eigenen Familie. Diese Schmuckstücke waren das persönliche Eigentum der Trägerin und damit auch soziale Absicherung. Sie wurden von Generation zu Generation weitergegeben. Wenn ein Stück sehr abgetragen war, wurde das Silber eingeschmolzen und in derselben Art neu geschaffen. So konnten sich in diesem Schmuck die Erinnerungen von Jahrtausenden erhalten. Der Begleitband zur gleichnamigen Sonderausstellung des Knauf-Museums Iphofen zeigt aus der großartigen Sammlung von Peter Hösli orientalischen Schmuck aus dem Jemen, dem Oman, aus Saudi-Arabien sowie aus der Levante. Englische Ausgabe