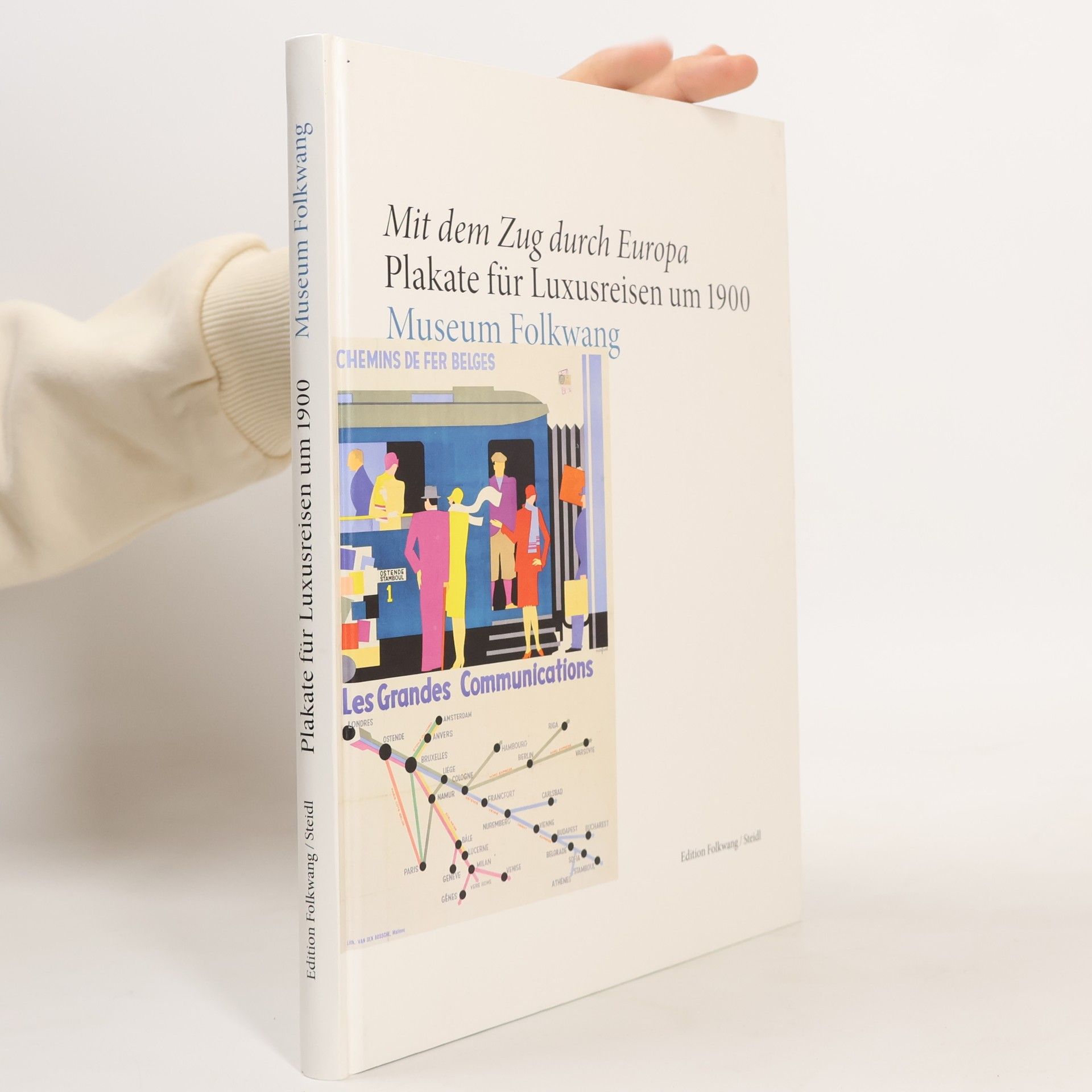

Mit dem Zug durch Europa - Plakate für Luxusreisen um 1900

- 127 Seiten

- 5 Lesestunden

Im 19. Jahrhundert begann das Reisen bequem zu werden: Ab 1873 rollte der erste Schlafwagen auf der Route Ostende–Köln–Berlin, bald kamen Speisewagen hinzu. Der berühmte 'Orient-Express' verkehrte ab 1883 als erster Luxuszug zwischen Paris und Konstantinopel. Von den Bahnhöfen, den Kathedralen der Moderne, ging es in die Seebäder, ins exotische Ausland, in die aufregenden Metropolen Europas. Dieses Buch zeigt in rund 80 Plakaten aus der Zeit von 1880 bis 1914, wie für Ziele, Züge und Hotels geworben wurde. Das Fernweh wurde entdeckt und geschürt, und wer es sich leisten konnte, machte sich auf – der Tourismus trat seinen Siegeszug an. Davon erzählen die Plakate als kultivierte Zeugnisse der Sozial- und Design-Geschichte. Ausstellung: Deutsches Plakat Museum im Museum Folkwang, Essen, 6. November 2010 – 16. Januar 2011.