Die drei Ringe

Warum die Religionen erst im Mittelalter entstanden sind

Warum die Religionen erst im Mittelalter entstanden sind

Erkundungen religiöser Komplexität im mittelalterlichen Afro-Eurasien

In der aufgeheizten öffentlichen Debatte erscheinen die monotheistischen Religionen als Ursache von Gewalt und religiöser Intoleranz. Radikale Gruppen bedienen sich der Gewaltgeschichte und der religiösen Polemik der mittelalterlichen Jahrhunderte für ihre politischen Strategien. Dabei nutzen sie die weit verbreitete Annahme, dass gegenwärtige Erfahrungen religiöser Komplexität eine neuartige Erscheinung sind, die den vermeintlich ursprünglichen Zustand entstellen. Es scheint daher angebracht, sich die bekannte Tatsache vor Augen zu führen, dass die Duldung anderer monotheistischer Gruppen in den christlichen und islamischen Herrschaftsgebieten Eurasiens in den mittelalterlichen Jahrhunderten üblich gewesen ist. Tatsächlich scheint die echte monoreligiöse Situation mancher Regionen als erklärungsbedürftige Ausnahme. Ferner waren die herrschenden christlichen oder islamischen Gruppen nicht selten zu Beginn in der numerischen Minderheit. Was bedeutet dies für die verflochtene Geschichte Eurasiens? In welchem Verhältnis standen religiöse Abgrenzung und soziale und kulturelle Verflechtung? Zu diesen Fragen wurden in den letzten Jahren neue Forschungsansätze entwickelt, die hier diskutiert und systematisiert werden sollen.

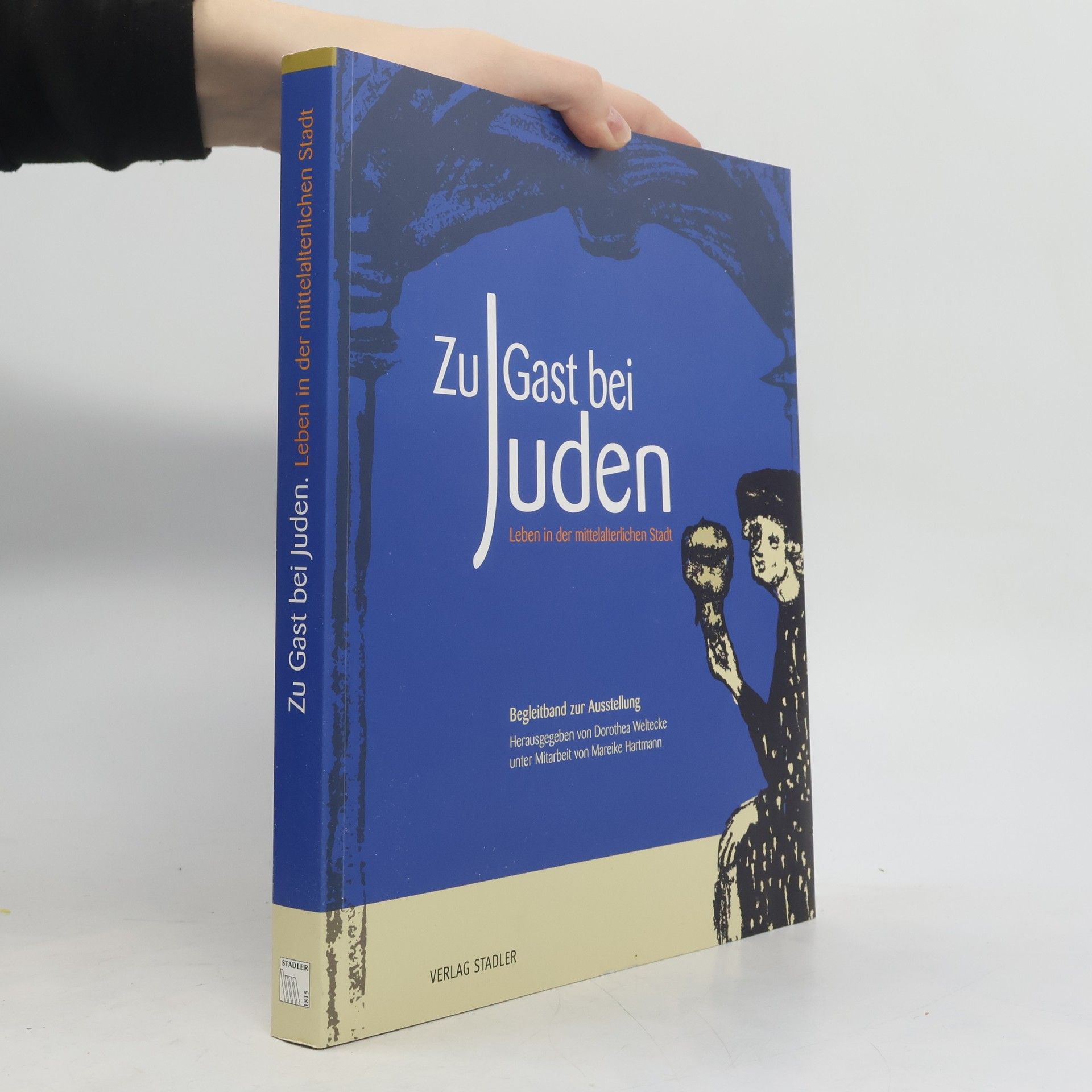

Leben in der mittelalterlichen Stadt - Begleitband zur Ausstellung

Die bedeutende Kulturregion Bodensee wird oft ohne ihre jüdischen Anteile betrachtet. Über 250 Jahre, von etwa 1200 bis 1450, waren jüdische Familien Teil des städtischen Lebens. Ab dem 14. Jahrhundert kam es jedoch zu brutalen Verfolgungen durch Christen, die im 15. Jahrhundert zur Vertreibung der Juden aus den Städten führten. Ihre Hinterlassenschaften wurden zerstört, und die gemeinsame mittelalterliche Geschichte geriet in Vergessenheit. Die Ausstellung im Archäologischen Landesmuseum Konstanz und der begleitende Band zeigen, dass die gotische Kultur am Bodensee sowohl jüdische als auch christliche Elemente hatte. Besonders eindrucksvoll belegen dies die erhaltenen hebräischen Prachtmanuskripte, die erstmals aus internationalen Bibliotheken an ihren Entstehungsort zurückkehren. Weitere Spuren jüdischen Lebens sind in Gebrauchshandschriften, Urkunden, Siegeln und Alltagsgegenständen zu finden. Der reich illustrierte Begleitband ordnet die Geschichte der Juden am Bodensee in den Kontext einer gemeinsamen Geschichte von Juden und Christen im Mittelalter ein. Alle Exponate sind abgebildet und viele wurden erstmals historisch untersucht. Internationale sowie junge Forscher präsentieren neue Ergebnisse und Quellenmaterial. Eine umfassende Bibliographie macht auch ältere Forschung zugänglich.