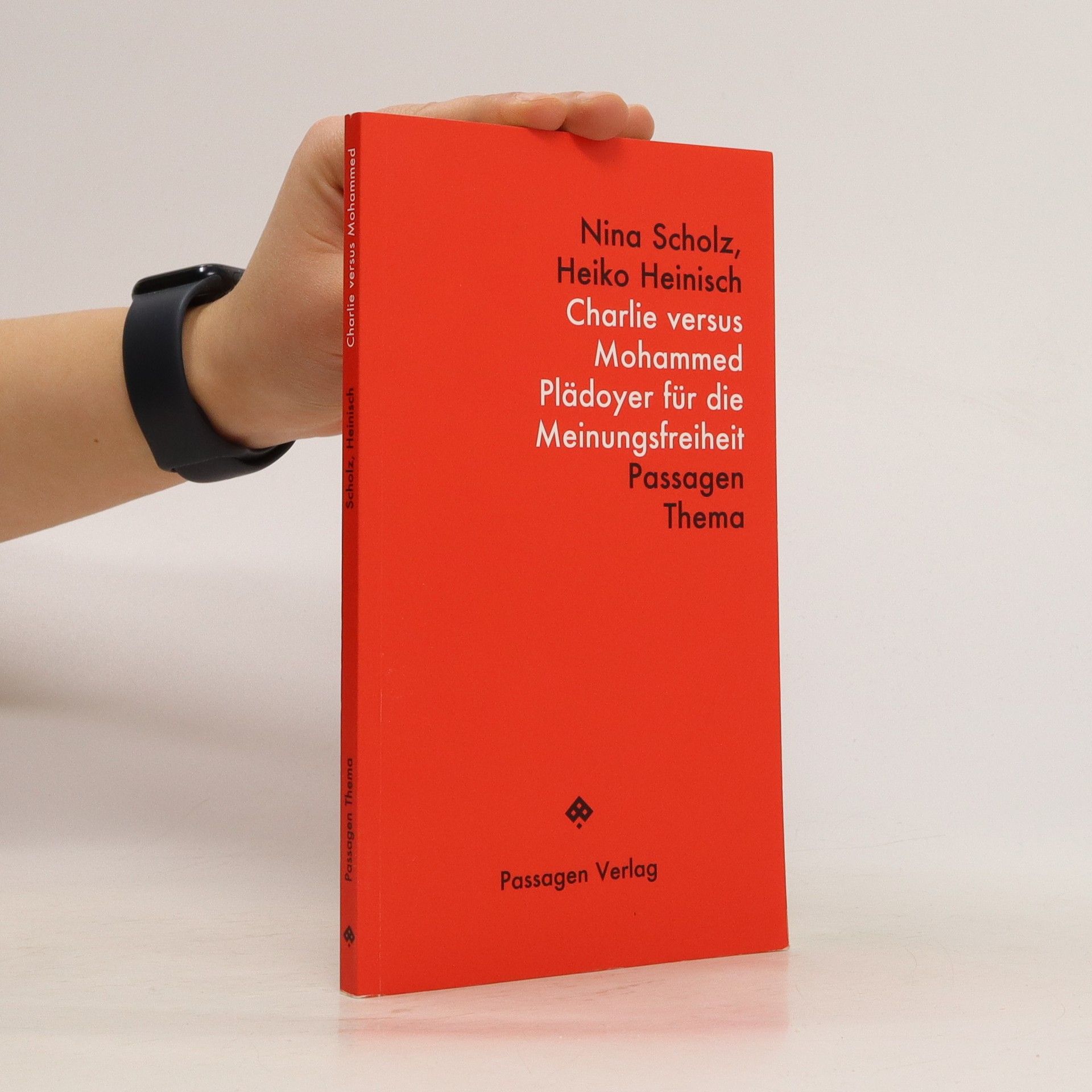

Charlie versus Mohammed

Plädoyer für die Meinungsfreiheit

Die Anschläge auf das Satiremagazin Charlie Hebdo und den jüdischen Supermarkt in Paris lösten Schock und Trauer aus. Doch schon kurz danach fragten die ersten, ob Charlie Hebdo nicht vielleicht zu weit gegangen sei. Zu weit womit? Waren die Opfer im jüdischen Supermarkt auch zu weit gegangen? Die neuerlichen Anschläge am 13. November 2015 in Paris haben uns gezeigt: Muslimische Extremisten werden nicht durch Karikaturen provoziert, es ist der Hass auf die freie pluralistische Gesellschaft, auf unsere Art zu leben, der sie zu ihren Taten treibt. Der Anschlag auf die Redaktion von Charlie Hebdo war der bisher traurige Höhepunkt der im Namen Mohammeds oder Gottes geführten Angriffe gegen die Meinungsfreiheit, die vor einem Vierteljahrhundert mit der Fatwa gegen Salman Rushdie und den darauffolgenden Terrorakten ihren Anfang nahmen. Charlie Hebdo nimmt auch den Islam nicht von Kritik und Spott aus, denn die Haltung der Redaktion ist nicht ausschließend, sondern zutiefst inklusiv: Seine Satire trifft alle, Linke wie Rechte, Liberale wie Konservative und die Vertreter aller Religionen. Indem Charlie Hebdo alle Grenzen missachtet, hebt es die Grenzen zwischen den verschiedenen Gruppen auf und schafft – égalité: Alle haben ein Recht darauf, von Charlie Hebdo beleidigt zu werden. Das ist, satirisch überspitzt, die Grundlage der offenen Gesellschaft.