Johann Joachim Kaendler (1706–1775) zählt zu den bedeutendsten Persönlichkeiten in der schon 313 Jahre währenden Historie der Porzellan-Manufaktur Meissen. Seine ersten drei Werkstattmitarbeiter Johann Friedrich Eberlein (1696–1749), Johann Gottlieb Ehder (1716/7–1750) und Peter Reinicke (1711–1768) trugen maßgeblich zum Erscheinungsbild der Meissener Porzellane der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts bei. Die Erträge dieser Werkstattarbeit stehen im Mittelpunkt der Publikation, die erstmals eine vollständige Transkription der Arbeitsberichte der drei Modelleure bietet. Auf deren Grundlage entstand ein Katalog mit rund 995 Modellen, dessen Einzeleinträge als Entstehungsgeschichte des jeweiligen Modells fungieren. Dieser Katalog ermöglicht es, die figürlichen Porzellane in der Reihenfolge ihrer Fertigung zu betrachten, Zusammenhänge zu erfassen und stilistische Veränderungen zu erkennen.

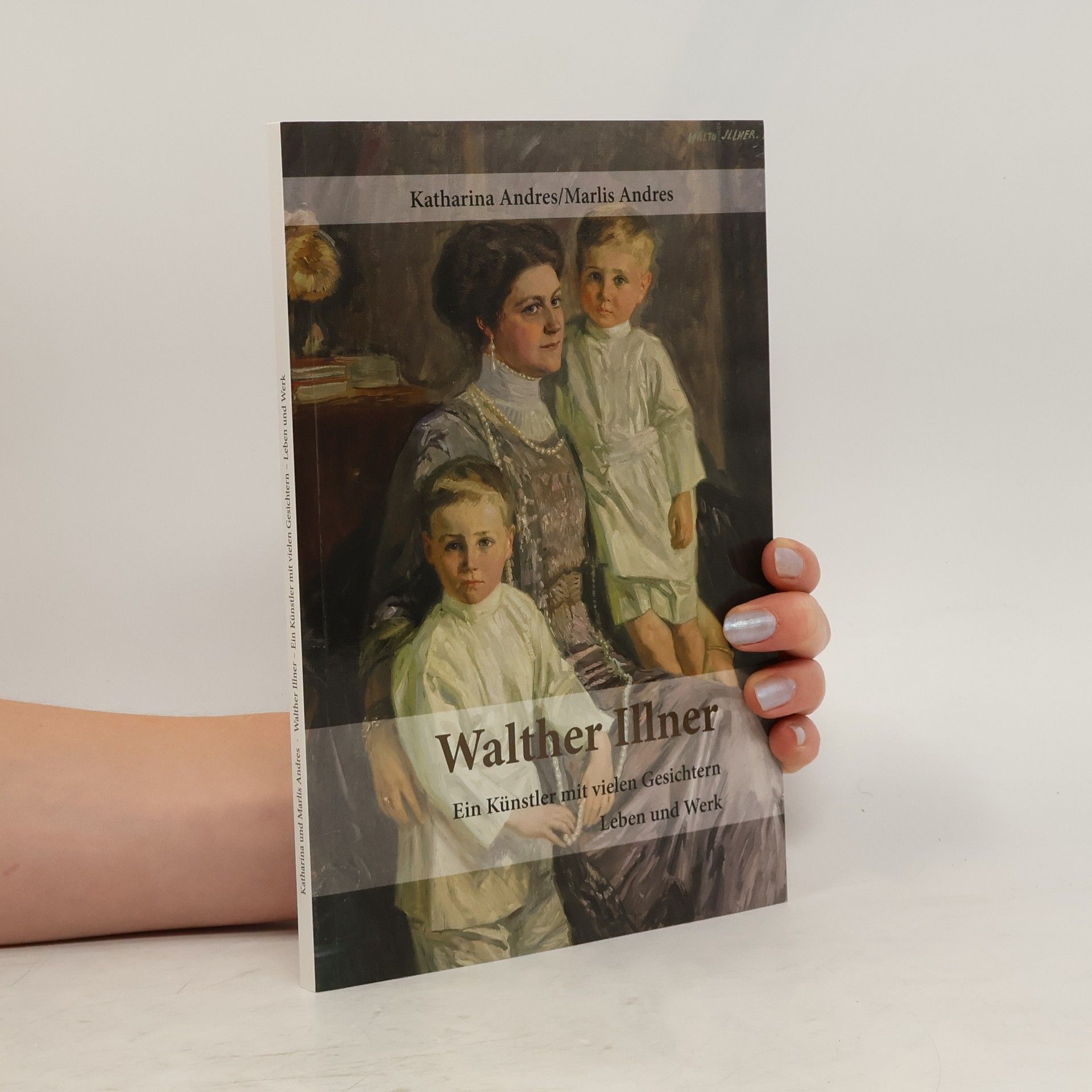

Katharina Andres Reihenfolge der Bücher (Chronologisch)