Bhutan

Festung der Götter

Festung der Götter

Südsee-Insulaner, Händler und Kolonialbeamte in alten Fotografien

Von 1886 bis zum Ausbruch des Ersten Weltkriegs waren die mikronesischen Marshall-Inseln und Nauru ein deutsches Schutzgebiet, dessen Zentrum auf Jaluit lag. Fotografische Zeugnisse aus der Frühzeit der deutschen Verwaltung über die Atolle und Inseln sowie generell zur deutschen Kolonialzeit in dieser Weltregion sind selten. Der vorliegende Band gewährt mit über 300 Bilddarstellungen – darunter zahlreiche bisher unveröffentlichte Aufnahmen – sowie einem detaillierten Textteil einen umfassenden Einblick in die traditionelle Kultur und Lebensweise der Südseebewohner, und beleuchtet das Agieren von Händlern, Missionaren und Kolonialbeamten vor Ort. Fotografien von Wilhelm Knappe, Thomas Andrew und Carl Schiesser sowie zeitgenössische Kommentare von Erwin Steinbach beleuchten die koloniale Infrastruktur und technische Neuerungen ebenso wie den Kulturwandel für die Inselbewohner. In den Fotografien werden koloniale Selbstverständnisse sichtbar, in den Zeugnissen der Populärkultur spiegeln sich hingegen auch koloniale Klischees jener Epoche.

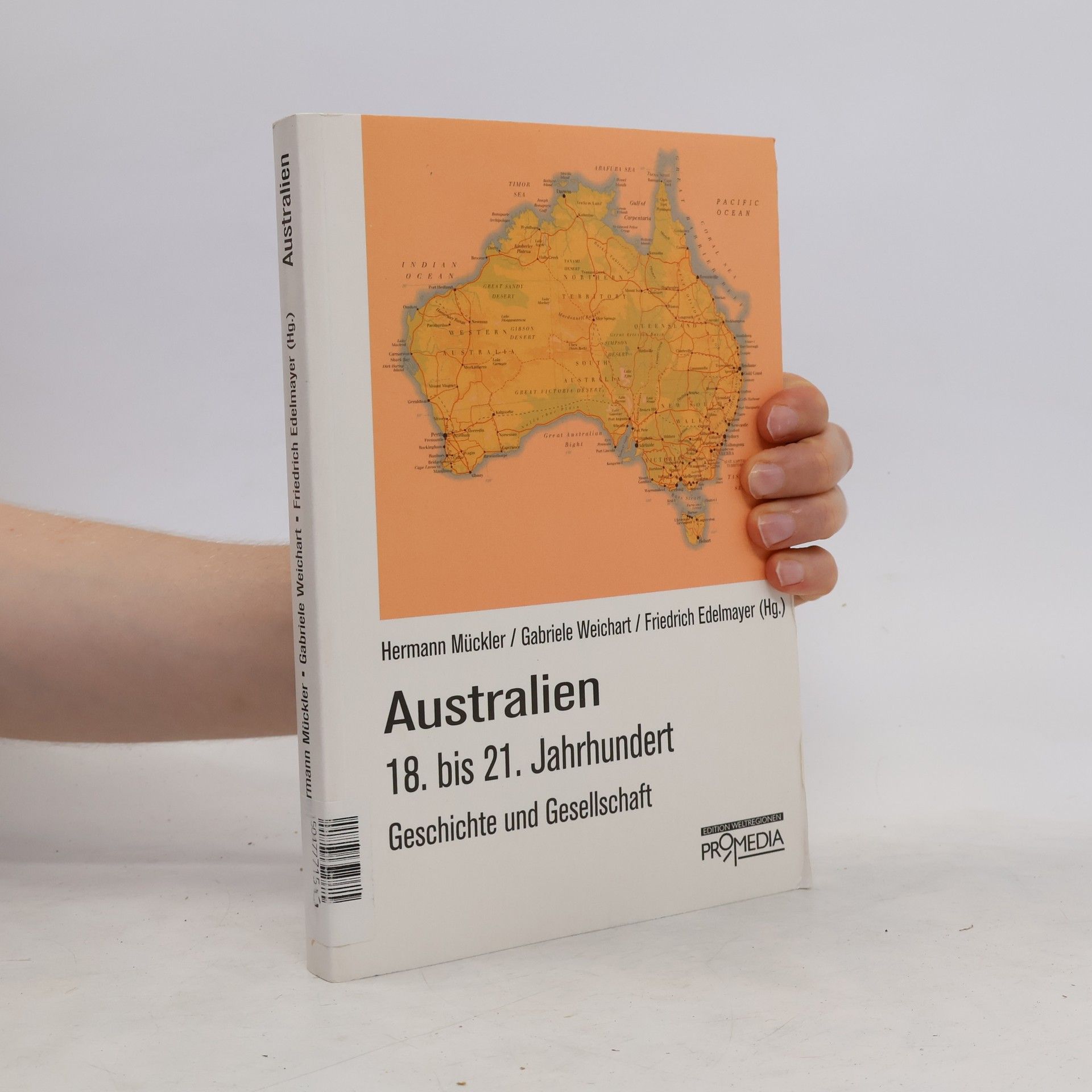

Australien hat in den vergangenen Jahrzehnten signifikante wirtschaftliche und gesellschaftliche Veränderungen durchgemacht. Dies wird in vielerlei Hinsicht deutlich: In der Auseinandersetzung mit der indigenen Bevölkerungsgruppe der Aborigines und deren zögerlicher Akzeptanz durch die weiße Mehrheitsbevölkerung, in der massiven Einwanderung aus dem asiatischen Raum und der damit verbundenen Änderung des demographischen Gefüges und im gestiegenen US-amerikanischen Einfluss in populärkulturellen und politischen Belangen. Zudem wirkt sich die hegemoniale Stellung Australiens in der Region sowie eine zunehmende Vormachtstellung am Rohstoffsektor, insbesondere im Bergbau, entsprechend aus.

Der Band beschäftigt sich mit der systematischen Erschließung und Kolonisierung Ozeaniens vom ausgehenden 18. bis ins 20. Jahrhundert. Die Kolonisierung folgte auf die Phase der Entdeckungsgeschichte. Walfänger, Händler und erste Siedler waren die Wegbereiter für spätere koloniale Landnahme und es kam bald zu einem Wettrennen der europäischen Mächte und der US-Amerikaner um die strategische Positionierung und die Sicherung der Ressourcen. Die massive europäisch-amerikanische Einflussnahme in Ozeanien brachte dramatische Veränderungen für die indigenen Gesellschaften mit sich – durch die Vermittlung neuer Wertmaßstäbe sowie ihre schrittweise Einbindung in die Geldökonomie und die flächendeckend organisierte Ausbeutung der vorhandenen Ressourcen. Der Band beleuchtet die verschiedenen Facetten der Beziehung zwischen Einheimischen und Kolonisten und vergleicht die unterschiedlichen Zugänge, Strategien und Zielsetzungen der einzelnen Kolonialmächte im sogenannten „Zeitalter des Imperialismus“.

Die Kulturregion Ozeanien – untergliedert in Melanesien, Polynesien und Mikronesien – ist aufgrund der ethnischen, kulturellen und sprachlichen Vielfalt ihrer Bewohner weltweit einzigartig und stellt wegen ihrer Ausmaße und geographischen Extreme eine Region der Superlative dar. Die indigenen Bevölkerungen dieser Inselwelt mussten in Prozessen der Akkulturation und Transkulturation in den vergangenen 200 Jahren ihren Bezug zu Status, Tradition, Alltag und Berufsleben unaufhörlich neu definieren. Diesen Kulturwandel wie auch die politischen Entwicklungen der einzelnen Staaten veranschaulicht der Autor exemplarisch anhand der Darstellung von lokalen sozialen Strukturen, Kulten und Ritualen, religiösen Vorstellungen, Aspekten der materiellen Kultur, Weltbild und Wertvorstellungen. Viele Illustrationen, eine umfangreiche Bibliographie, eine Chronologie der europäischen Entdeckungsgeschichte und ein Register vervollständigen das Bild.

Die Autoren dieses Bandes versuchen, die spezielle historische Entwicklung, eine späte, aber intensive Kolonisierung durch europäische Mächte sowie die Phase der schrittweisen Entkolonisierung und die Entwicklung der unabhängigen Staaten seither anhand der Skizzierung innerer und äußerer Einflüsse und der Darstellung spezifischer Fallbeispiele zu dokumentieren. Ausgehend von der Besiedlung der Großregion werden die soziale und politische Organisation sowie die wirtschaftliche Entwicklung einzelner Länder beschrieben. Mittels eines multiperspektivischen Zugangs werden Ursachen gegenwärtiger Probleme, die fragile politische Situation nach Umsturzversuchen in manchen melanesischen Staaten sowie die Perspektiven der Kleinstaaten im regionalen Verbund untersucht. Dass die gesamte Region vor großen Herausforderungen und einer ungewissen Zukunft steht, ist dabei nur die sichtbarste Schlussfolgerung.

Geschichtslose Gesellschaften gibt es nicht! Die Ethnohistorie ist jene Wissenschaft, die diesen Aspekt aufgreift und die historische Entwicklung von Ethnien in detektivischer Kleinarbeit zu rekonstruieren versucht. In den einzelnen Beiträgen dieses Bandes werden theoretische und methodologische Grundlagen der Ethnohistorie erörtert, Probleme dieser Rekonstruktionsarbeit beleuchtet und die individuellen praxisorientierten Erfahrungen der AutorInnen bei der Bewältigung dieser Herausforderung wiedergegeben. Der Band ist Karl R. Wernhart zum 65. Geburtstag gewidmet, der zeit seines Lebens um die Weiterentwicklung der Ethohistorie bemüht war und dem diese Forschungsrichtung entscheidende Impulse verdankt.

Ausgehend von der Entdeckungsgeschichte wird ein Rückblick auf die voreuropäische Zeit gegeben, die bis zur Besiedlung der Inseln zurückreicht. Rivalitäten, Kriege mit den Nachbarn und Kannibalismus, für den Fidschi berühmt war, sowie fehlgeschlagene Einigungsbestrebungen prägten die Zeit bis zur kolonialen Einflußnahme. Die Europäer veränderten schnell die Rahmenbedingungen: Missionare, Siedler und Plantagenarbeiter, aber auch eingeschleppte Krankheiten führten zur Verschiebung der demographischen Situation. Die konfliktgeladenen Beziehungen der Europäer mit den Einheimischen steigerten sich dramatisch, als ab 1879 Inder als Kontraktarbeiter ins Land gebracht wurden. Seit dieser Zeit gibt es einen permanenten Konflikt zwischen indisch-stämmigen und indigenen Fidschianern.