"Bei Band 1 unserer Schriftenreihe "Erinnerungskultur und Demokratie" handelt es sich um die kommentierten und edierten Erinnerungen des Mainzers Walter Grünfeld. Diese reichen von seiner Kindheit und Jugend nach dem Ersten Weltkrieg, über die Zeit der Weimarer Republik und der nationalsozialistischen Diktatur bis zur unmittelbaren Nachkriegszeit nach dem Zweiten Weltkrieg. Ergänzt werden sie durch umfangreiche Kommentare und zeithistorische Informationen. Diese Erinnerungen geben exemplarische Einblicke in die sich wandelnden politischen Verhältnisse, aber auch den Alltag jüdischer Familien. So erinnert sich Walter Grünfeld beispielsweise an die Zeit der Weimarer Republik." -- Haus des Erinnerns für Demokratie und Akzeptanz Mainz website

Hans Berkessel Bücher

Demokratie als Gesellschaftsform

7. Jahrbuch Demokratiepädagogik

Dieses "Jahrbuch Demokratiepädagogik" widmet sich dem Themenschwerpunkt "Demokratie als Gesellschaftsform". Die Beiträge hierzu diskutieren eine soziale Vielfalt, in die jeder von uns Menschen – ober es möchte oder nicht – unmittelbar eingebunden ist. Das betrifft gerade das Lernen und Lehren in pädagogischen Einrichtungen und besonders in der Schule. Das gilt aber auch für viele gesellschaftliche Institutionen, die sich als bildungswirksam Kirche, Strafvollzug, Jugendarbeit, Altenhilfe. Zugleich stehen die Demokratie als Gesellschaftsform und als Herrschaftsform in einem Spannungsverhältnis zueinander. Unterschiedliche Beiträge und Praxisprojekte thematisieren dieses Spannungsfeld auf vielfältige Weise und verdeutlichen, dass sich hier weitreichende Entwicklungs- und Gestaltungsfelder eröffnen. Berichte aus der Zivilgesellschaft sowie Rezensionen runden den Band ab.

Erinnerungskultur im Wandel

Neue Herausforderungen und Wege des Lernens und Arbeitens in Gedenkstätten

Gerechtigkeit

8. Jahrbuch Demokratiepädagogik

"Gerechtigkeit" ist zweifellos kein neues Thema, es hat aber angesichts der aktuellen Krisen und Herausforderungen in den Themenfeldern Gesundheit, Klima, Politik, Wirtschaft und Soziales an Relevanz gewonnen. Gerade die Pandemie hat gezeigt, dass eine verstärkte Polarisierung und damit Verschärfung von Ungleichheiten nachweisbar war und die politischen Maßnahmen eher nach dem Gießkannenprinzip erfolgten, während es eigentlich passgenauer Instrumente bedurft hätte. Gerechtigkeit und Ungleichheit bleiben damit gesellschaftliche Herausforderungen und drängende politische Fragen, die auch unter Aspekten der Demokratiepädagogik mehr denn je Aufmerksamkeit verdienen.Das 8. Jahrbuch Demokratiepädagogik bietet eine multiperspektivische Auseinandersetzung mit (Un-)Gerechtigkeit, wie sie der jungen Generation allenthalben begegnet. Es sensibilisiert dafür, in der pädagogischen Arbeit dem Faktor "Gerechtigkeit" die nötige Aufmerksamkeit zu schenken.

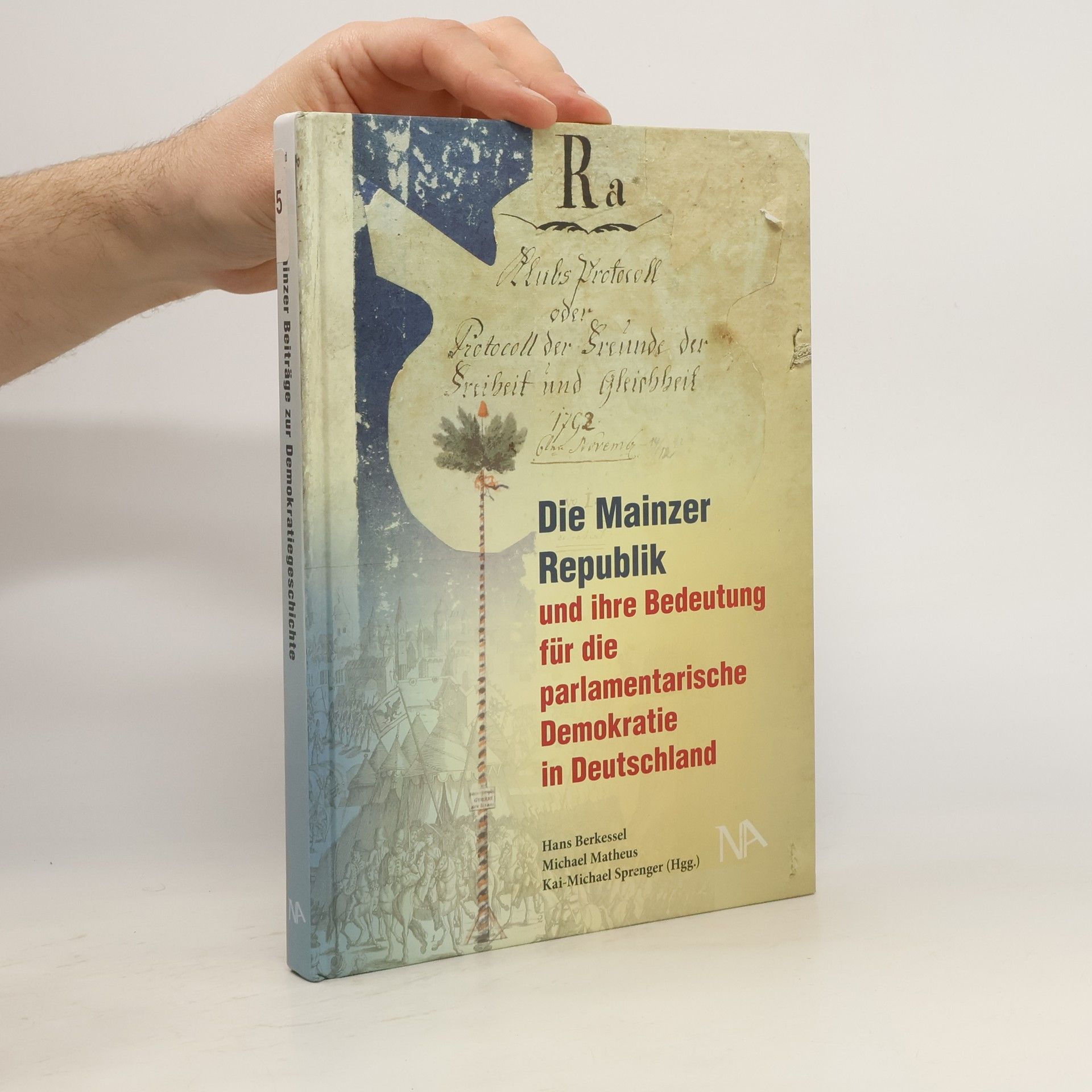

Die Mainzer Republik und ihre Bedeutung für die parlamentarische Demokratie in Deutschland

- 228 Seiten

- 8 Lesestunden

Am 23. Oktober 1792 trafen sich im Mainzer Schloss die "Freiheitsfreunde" zur Gründung eines "Jakobinerclubs", der als "Gesellschaft der Freunde der Freiheit und Gleichheit" bekannt wurde. Dies markierte den Beginn einer kurzen, aber bedeutenden Zeit, die mit der Proklamation der Menschen- und Bürgerrechte und der Ausrufung der Mainzer Republik am 18. März 1793 ihren vorläufigen Höhepunkt erreichte. Die Mainzer Republik wird unterschiedlich bewertet: als eine Keimzelle der deutschen Demokratie, als französischer Revolutionsexport oder als ungeliebtes Besatzungskind, das durch Gewalt entstand. Einige sehen sie als die erste Demokratie auf deutschem Boden oder als radikal-demokratischen Versuch, eine Republik zu gründen. Trotz ihrer nur viermonatigen Existenz gilt die Mainzer Republik als Wurzel der Demokratie in Deutschland, da sie auf dem ersten demokratisch legitimierten Parlament basiert. In diesem Band werden neueste Erkenntnisse zu den Entstehungshintergründen der Mainzer Republik und Georg Forsters entscheidender Rolle präsentiert. Zudem werden die Einflüsse der Französischen Revolution und deren Auswirkungen auf Mainz und Europa beleuchtet. Die Relevanz dieser Ereignisse für die heutige staatlich-parlamentarische Entwicklung Deutschlands wird in zahlreichen Aufsätzen aufgezeigt.

Walter Heist

Journalist, Literaturkritiker und unabhängiger Sozialist

Walter Heist und die Gruppe 47 Walter Heist (1907–1984) – Journalist, Romanist und Literaturkritiker gehörte nach dem Krieg zum engeren Kreis um Hans Werner Richter und seine legendäre Zeitschrift „Der Ruf“, aus dem sich später die Gruppe 47 entwickelte. Die Briefe von und an Walter Heist, in denen er über Jahre mit vielen später berühmten Schriftstellerinnen und Schriftstellern in Verbindung stand, sind zusammen mit seinen Essays für Zeitschriften und Rundfunk eine Fundgrube zur Kulturgeschichte der Nachkriegszeit. Heist gehörte als politisch unabhängiger und sozial denkender Geist zu den Gründungsmitgliedern der Sozialistischen Arbeiterpartei Deutschlands (SAP) in Mainz und war verantwortlicher Redakteur der SAP-Organe „Mainzer Fackel“ und „Arbeitertribüne“. Um der Verhaftung durch die Nationalsozialisten zu entgehen, setzte sich Heist nach München ab. Nach Kriegsdienst und Kriegsgefangenschaft kam Heist 1952 nach Mainz zurück und wurde Leiter des Mainzer Presseamtes. In diesem Amt hat er sich als Gründer und Redakteur der Zeitschrift „Das neue Mainz“ (1953–1970) und der „Kleinen Mainzer Bücherei“ verdient gemacht, die er Schriftsteller*innen und Theaterleuten von Rang wie Anna Seghers, Carl Zuckmayer, Rudolf Frank und Ludwig Berger widmete. Als Literaturkritiker und Übersetzer der französischen Literatur der Nachkriegszeit hat Heist über seine Heimatstadt Mainz hinaus Bedeutung erlangt.