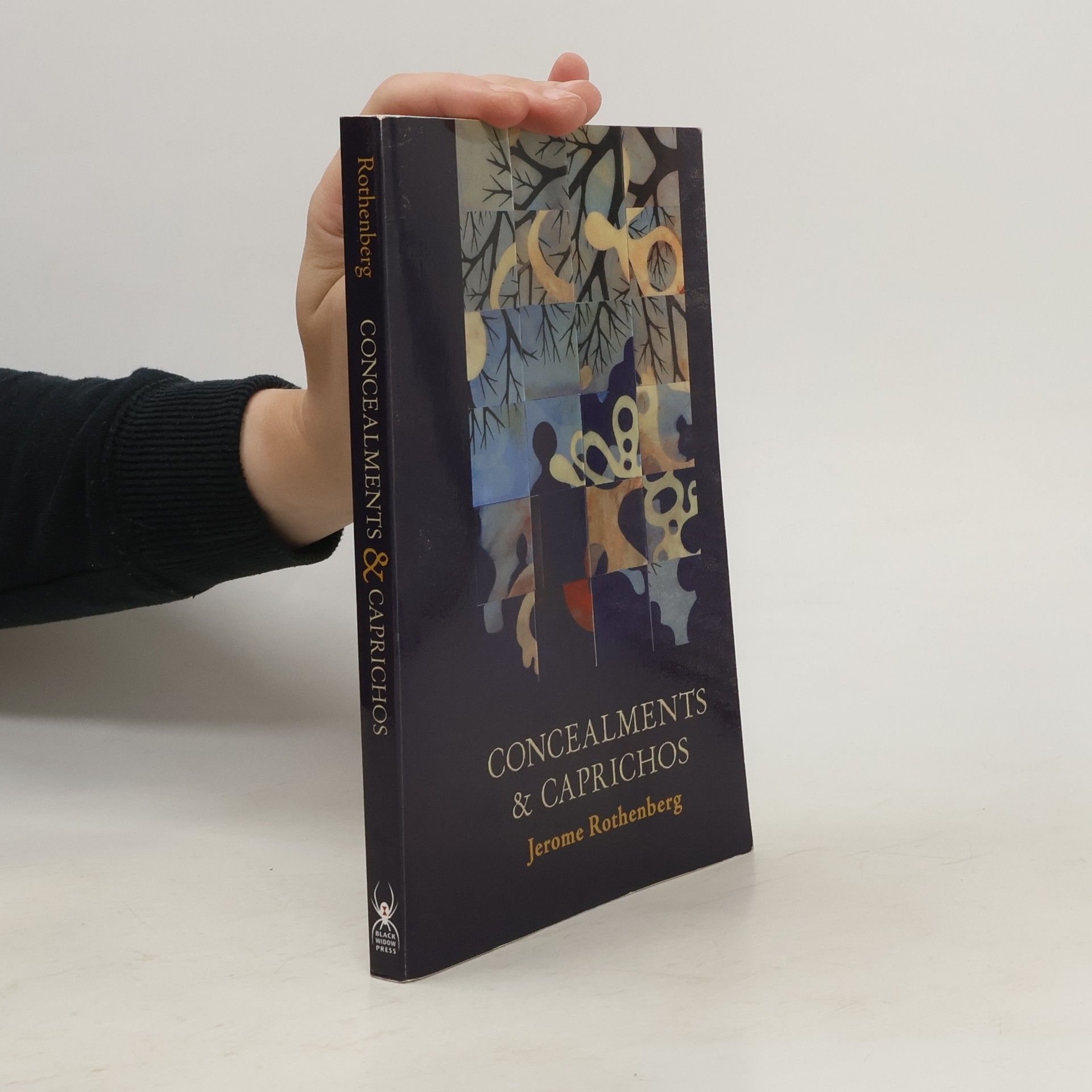

Concealments and Caprichos

- 208 Seiten

- 8 Lesestunden

Combining two works written over the same time period Concealments and Caprichos is a two-pronged follow up to Rothenberg's earlier book of poems, A Book of Witness. As Rothenberg states in his preface, the title is based on a Jewish mystical work, Sifra diSeni'uta from which he drew the lines that open this title. Those lines appear sporadically throughout Concealments, not as the mapping of a nonexistent god, but as an intimation, in both Concealments and Caprichos, of an imagined world embedded in the real one.