Die letzten Überlebenden haben keine Zeit mehr. Den Tod vor Augen fällt Kathryn eine folgenschwere Entscheidung, die Kasumi und die anderen direkt in den nächsten Albtraum katapultiert. Zeitgleich trifft Marco auf den leibhaftigen Zeus! Ist das Zufall oder ein Teil von Zeus´ krankem Spiel2? Mut alleine wird für Marco nicht ausreichen, um die Menschen vor diesem Wahnsinnigen und seinem teuflischen Plan zu schützen.

Yu Ji Bücher

Unter den Überlebenden macht sich Panik breit. Marco Owen schlägt vor, den geheimnisvollen Gebäudekomplex namens „Level 4“ aufzusuchen. Kasumi zweifelt an der Aufrichtigkeit von Marco, aber momentan ist er ihre einzige Chance, dieser Hölle zu entfliehen. Getrieben von der Hoffnung auf Heilung bereitet sich jeder auf seinen ganz persönlichen Albtraum in Level 4 vor.

Nach ihrer Flucht von der Insel wird Kasumi auf dramatische Weise von der Gruppe getrennt. Ist es Zufall oder eine Entführung? Scheinbar spielen noch mehr Überlebende ein doppeltes Spiel: Marco Owen gibt seine wahre Identität preis und schreckliche Erkenntnisse über „Medusa“ tauchen auf. Der tödliche Wettlauf geht weiter.

Der undurchsichtige Plan von Zeus steht kurz vor der Vollendung! Er kontrolliert die „Urquelle“, Marco ringt mit dem Tod und die letzten Menschen wurden von der Zeus-Rasse gefangen genommen, um transformiert zu werden. Die Einzigen, die sie noch retten können, sind Marco und Kasumi. Dazu müssen sie ins Innere des riesigen, von Zeus kontrollierten Medusa-Monstrums eindringen - mit dem Wissen: ohne Tod kein Leben.

Die Wahrheit herauszufinden wird für Kasumi immer schwerer: Was ist das Medusa-Syndrom wirklich und woher kommt es? Der Unterschied zwischen Realität und Täuschung verliert für sie jegliche Bedeutung, als sie auf einem Videoband aus Level 4 ihre totgeglaubte Zwillingsschwester erkennt. Kasumi ist dem Wahnsinn nahe, denn der geheimnisvolle Karol Vega zieht selbst im Tod noch seine Fäden!

Beim Angriff der echsenartigen Kreaturen werden Kasumi und die anderen Überlebenden ins Meer geschleudert und stranden auf einer Insel. Dort entdecken sie ein funktionierendes Wasserkraftwerk. Im Innern des Komplexes machen sie eine schreckliche Entdeckung und finden weitere Opfer des Medusa-Syndroms. Als Marco Owen, ein vom CIA steckbrieflich gesuchter Network-Pirat und einer der sieben Überlebenden, einen Fluchtweg von der Insel herunter für die Gruppe findet, werden sie von Dornengewächsen, die pfeilschnell aus dem Boden wuchern, attackiert. Dabei beobachtet sie eine in fremdartige Gewänder gekleidete Person.

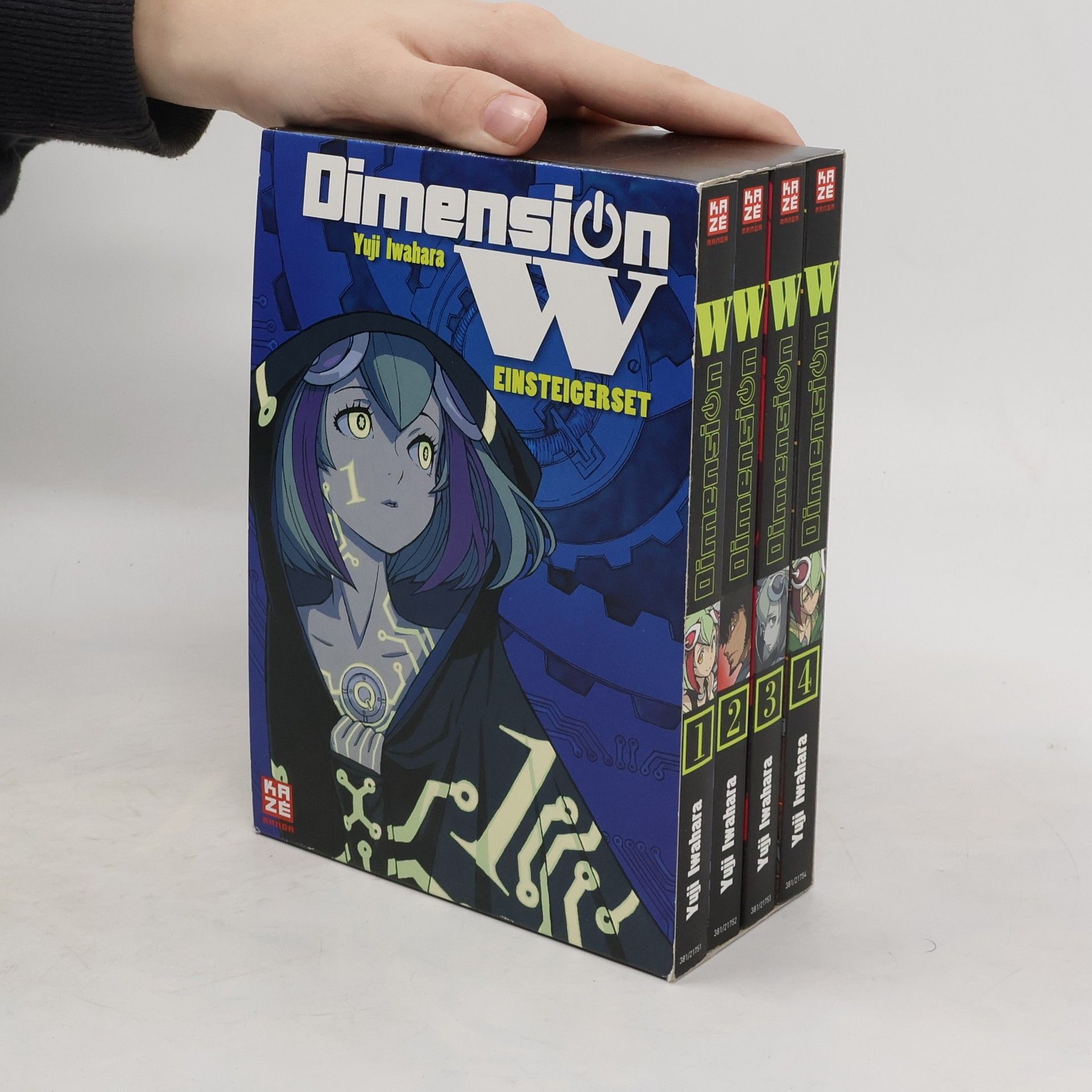

Im Jahre 2072 sind alle Versorgungsprobleme gelöst. Der Konzern "New Tesla Energy" besitzt mit den "Coils" den Schlüssel zu unendlicher Energie. Doch diese elektromagnetischen Spulen sind nicht nur die Quelle für Wohlstand und Reichtum, sie haben auch eine furchtbare Zerstörungskraft. In dunklen Kanälen blüht daher der Schwarzmarkt mit illegalen Coils. Als "Collector" versucht Kyoma, diesen verbrecherischen Sumpf auszutrocknen. Doch als er dabei auf das Androiden-Mädchen Mira trifft, gerät er in den Besitz eines brandgefährlichen Geheimnisses.