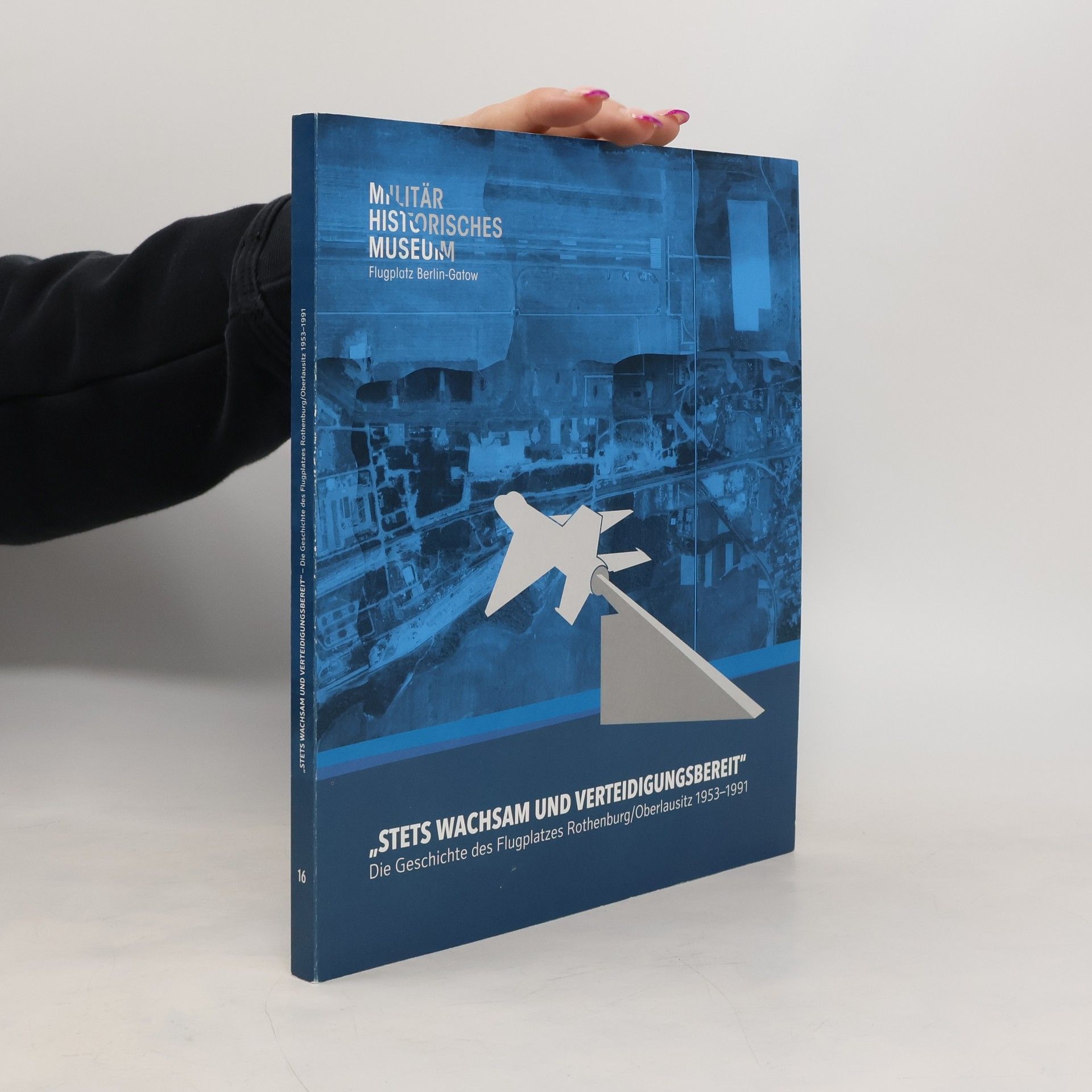

"Stets wachsam und verteidigungsbereit"

die Geschichte des Flugplatzes Rothenburg/Oberlausitz 1953-1991

die Geschichte des Flugplatzes Rothenburg/Oberlausitz 1953-1991

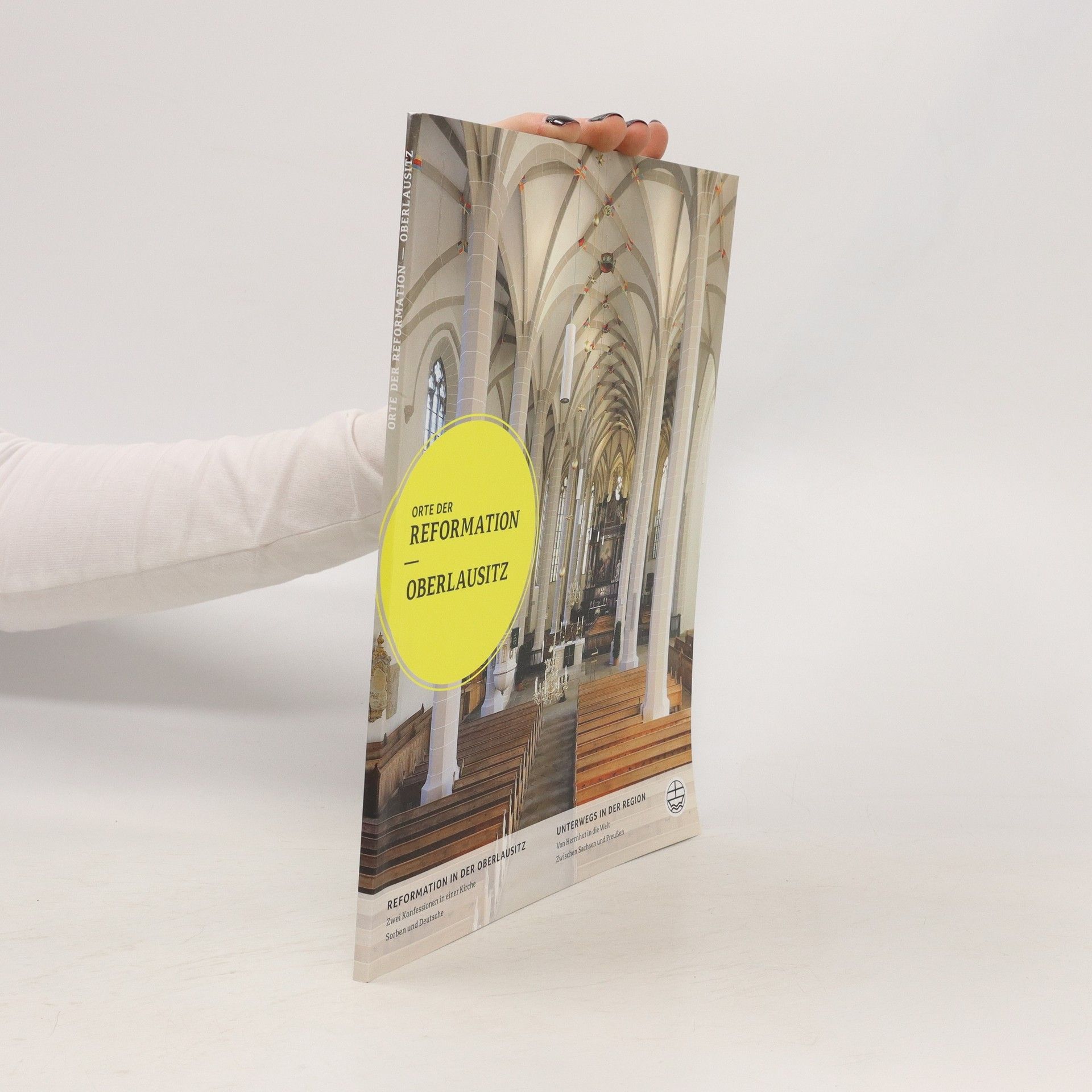

Martin Luther war nie in der Oberlausitz. Dennoch hat sich innerhalb weniger Jahrzehnte der Grossteil der Bevolkerung fur seine Ideen geoffnet. Nur die Zisterzienserinnenkloster St. Marienstern, St. Marienthal, das Magdalenerinnenkloster Lauban sowie das Domstift Bautzen widersetzten sich der Reformation und konnten einen Teil ihrer Untertanen beim alten Glauben halten. Aufgrund der eigenartigen Verfassungsverhaltnisse, in der die Rittergutsbesitzer weitgehend eigenstandig uber Glaubensfragen entscheiden konnten, entwickelte sich eine aussergewohnliche konfessionelle Vielfalt, in der neben Lutheranern und Katholiken zeitweilig auch mahrische Bruder und Schwenkfelder Aufnahme fanden und in der es mit der bis heute bestehenden, weltweit aktiven Herrnhuter Brudergemeine sogar zur Bildung einer evangelischen Freikirche kam, die ihre Wurzeln in der Reformation Martin Luthers hat. Nach der Teilung der Oberlausitz 1815 kam es auch zur Spaltung der evangelischen Kirche. Wahrend die Evangelisch-Lutherische Landeskirche Sachsens der Lehre Luthers folgte, wurden auf preussischer Seite lutherische und reformierte Traditionen in der unierten Kirche zusammengeschlossen und sind heute in der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz vereint. Eine Region stellt sich vor: - Zwei Konfessionen in einer Kirche- Von Herrnhut in die Welt- Sorben und Deutsche- Zwischen Sachsen und Preussen