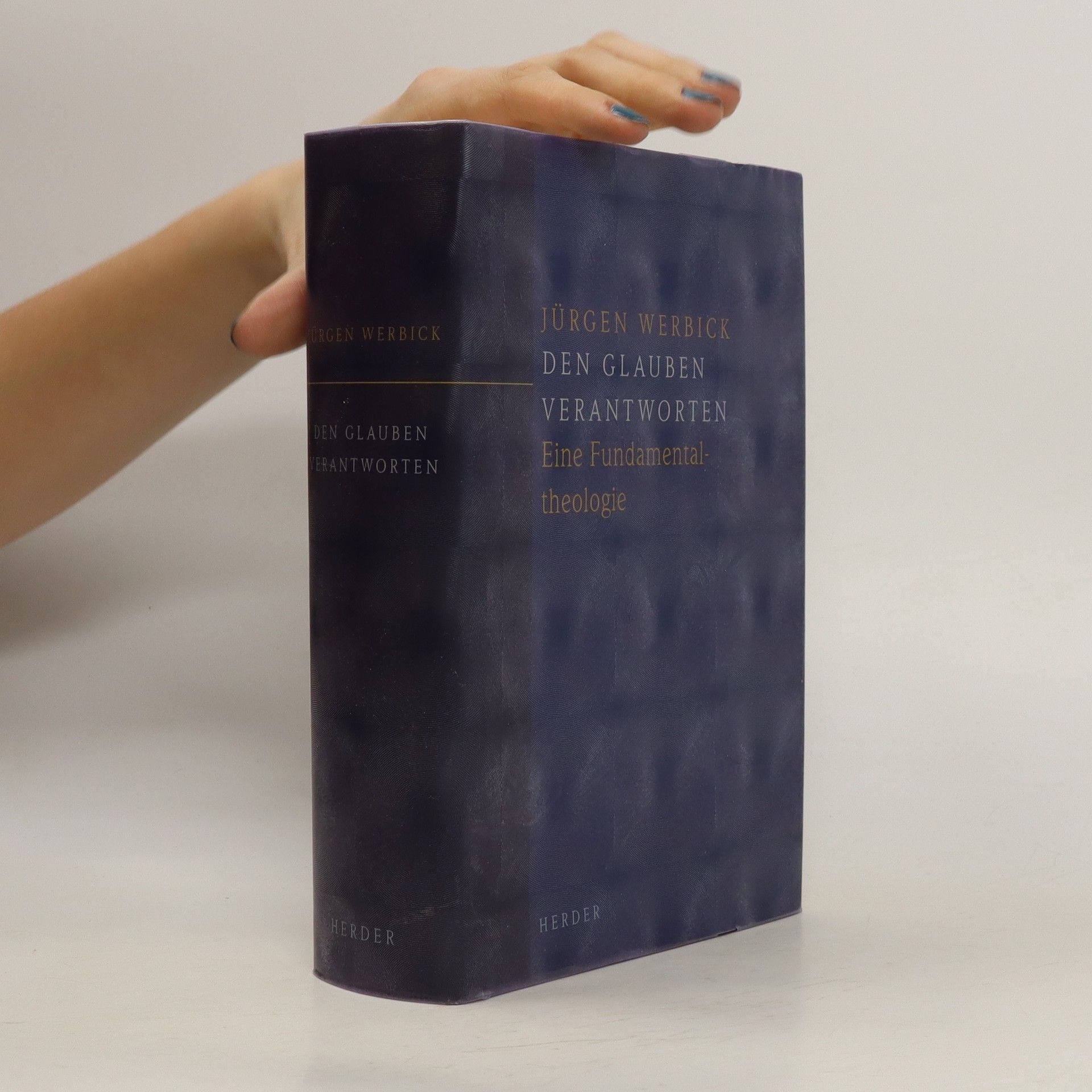

Christentum - kann das weg?

Glauben in Zeiten der Kirchen-Erschöpfung

Rechenschaft darüber, was mir für meinen Gottesglauben elementar wichtig ist und nicht in die gegenwärtige Kirchen-Verzweiflung hineingerissen werden darf: Das ist die große Herausforderung, der sich glaubende Menschen derzeit ausgesetzt sehen. Denn: Die „Verkirchlichung“ des biblischen Gottesglaubens ist am Ende. Für Jürgen Werbick ist die Befreiung des Glaubens aus den Zwängen eines selbstbezüglichen Glaubensverwaltungs-Systems unverzichtbar – und sie hat vielfach schon begonnen. Was darf dabei nicht auf der Strecke bleiben? Was muss neu, biblischer, menschlicher, verstanden werden? Was muss bei diesem Aufbruch zurückgelassen werden? Was hat sich kirchlich falsifiziert? Und was tritt neu in den Vordergrund? Ein ermutigendes Buch, das zeigt, was Christsein heute als immer wieder herausfordernde Hoffnungs-Perspektive für die Menschen im Entscheidenden ausmacht.