Ákos Moravánszky Bücher

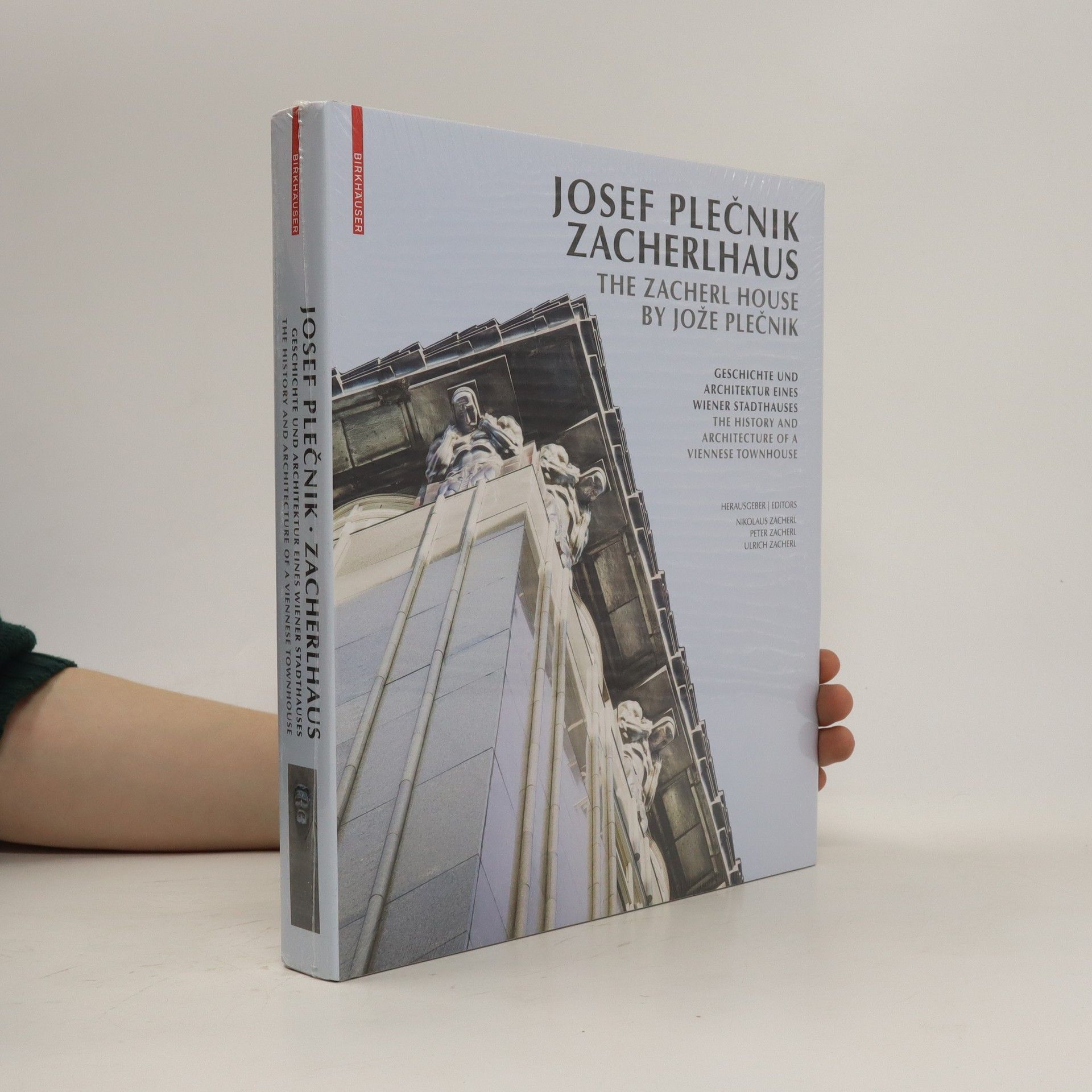

Das Zacherlhaus befindet sich im Herzen Wiens nur 180 Meter vom Wiener Stephansdom entfernt und ist eines der bedeutendsten Bauwerke der Otto-Wagner-Schule. Joesef Plečnik, der später an der Akademie der bildenden Künste in Prag unterrichtete und Laibach ab etwa 1925 städtebaulich umgestaltete, errichtete es für den Bauherren Johann Zacherl in den Jahren 1903–1905. Es wurde als erstes Wohn- und Geschäftsgebäude modernen Stils in der Altstadt errichtet und zählt zu seinen bekanntesten Gebäuden in Wien. Im Buch kommen ausschließlich Experten für mitteleuropäische Architektur des 20. Jahrhunderts zu Wort, wie z. B. Ákos Moravánszky und Kenneth Frampton. Eine gründliche Renovierung die 2015 abgeschlossen sein wird, ist Anlass für diese großzügig bebilderte, repräsentative Dokumentation.

Where is the place of architecture? Closer to the arts or to the sciences? And has there been a shift of this position over the past years due to technological evolution? Well-known authors explore the subject from different angles: from digital design strategies in lightweight construction to filigree architectural projects.