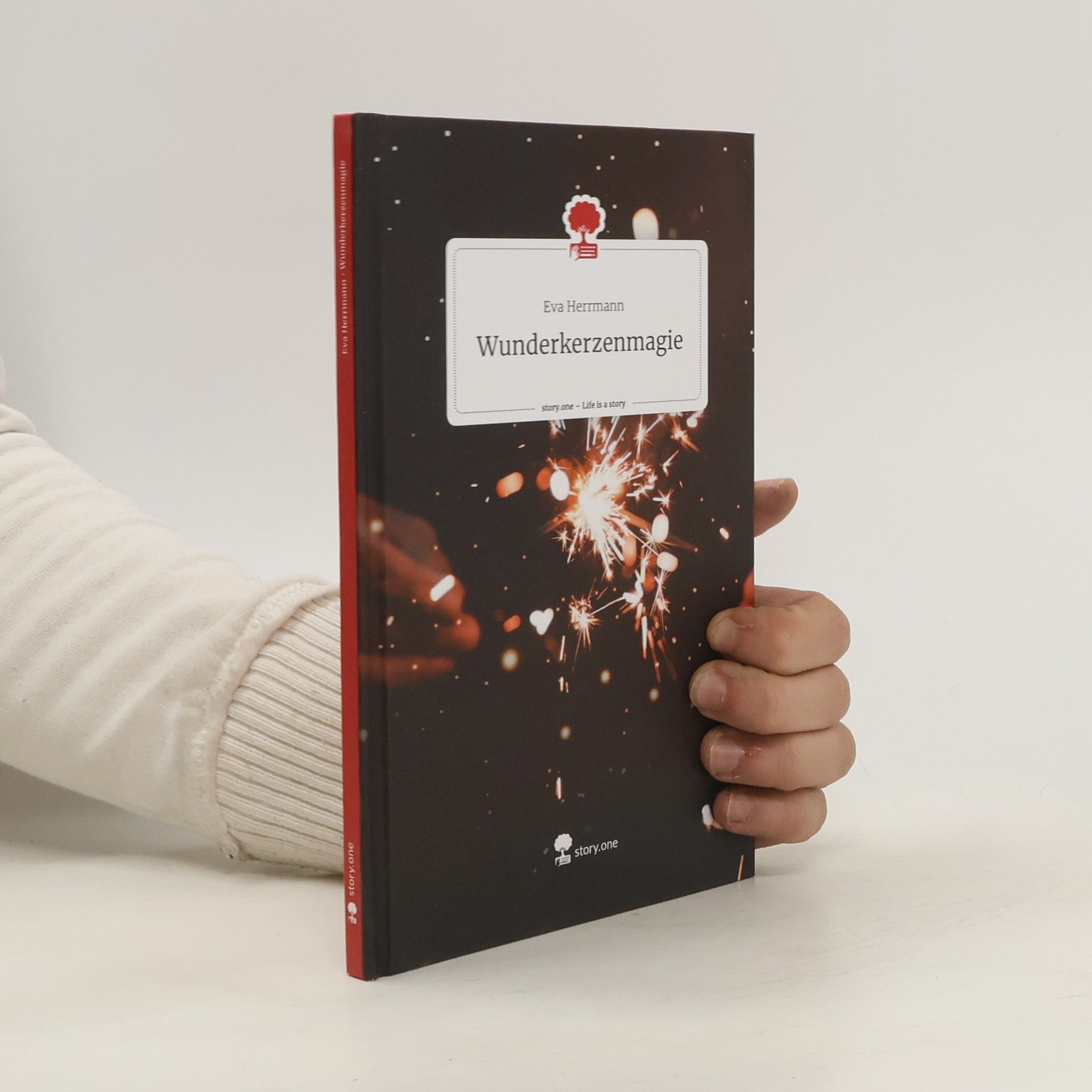

Während sie einen spirituellen Neubeginn wagt, steigt nebenan eine Abschlussfeier. Während sich das eine Ehepaar der Lust hingibt, versucht das andere, die Scherben aufzusammeln. Während sie in sehnsüchtiger Erinnerung schwelgt, beginnt gegenüber eine neue Liebesgeschichte. Während er die Chance nutzt, mutig zu sein, erfährt sie bald eine neue Art der Liebe. In dieser Nachbarschaft wird der Silvesterabend auf unterschiedlichste Weise verbracht und dennoch bringt das Schicksal sie alle zusammen. Einzelne Geschichten, die aus den Leben verschiedener Menschen erzählen und dennoch miteinander verwoben sind. Ihre Gemeinsamkeit: Liebe. Liebe. Liebe.

Eva Herrmann-Lejeune Bücher

Poslední Herrmannovic holka. Cesta do Terezína

- 184 Seiten

- 7 Lesestunden

Vzpomínky dívky, která vyrůstala v bohaté rodině židovského obchodníka a rakouské zpěvačky v předválečné Opavě. Ačkoliv v rodině se mluvilo německy, byli českoslovenští patrioti a Eva chodila do české školy. Po příchodu Němců se Evino dětství, které prožívala obklopená láskou a blahobytem, náhle radikálně změnilo. Rodina jako položidovská musela čelit mnoha omezením, která zavedli nacisté na území Protektorátu Čechy a Morava, jejich židovští příbuzní postupně mizeli v transportech a většina jich zahynula v Osvětimi nebo v Treblince. Také Eva byla jednoho dne maminkou odvezena do Prahy a po dvou dnech ji maminka odvedla na nádraží Praha-Bubny, kde Eva nastoupila do transportu, který ji odvezl do Terezína. Maminka odmítla opustit židovského manžela a toto byla nelidská cena, kterou rodina musela zaplatit. Zkušenosti z Terezína, zlé, ale v některých směrech i pozitivní, poznamenaly autorku na celý život. Setkala se zde nejen s krutostí, ale i se špičkami evropské kultury, zpívala také v Krásově opeře Brundibár, ale pak se zármutkem sledovala, jak její přátelé odjíždějí s transporty na východ a ze dne na den mizí.