BF informiert - 38: Die Untersuchungshaftanstalt der Staatssicherheit in Leipzig

Mitarbeiter, Ermittlungsverfahren und Haftbedingungen

Mitarbeiter, Ermittlungsverfahren und Haftbedingungen

Geschichte und Gegenwart der ehemaligen Schultheiss-Brauerei

Seit 1842 betrieb die spätere Schultheiss-Brauerei an der Schönhauser Allee einen Lagerkeller. Aus diesem Standort entwickelte sich einer der größten Braubetriebe Europas. Ende des 19. Jahrhunderts entstand ein geschlossenes Areal von beeindruckenden Industriebauten, die von selbstbewussten Brauern und ihrer hohen Produktionskultur zeugen. Heute wird dort kein Bier mehr gebraut. Als KulturBrauerei ist das Areal ein integraler Bestandteil der Berliner Kultur- und Klubszene. Die Gebäude gehören zum architektonischen Gedächtnis der Metropole Berlin.

Dieses Buch zeigt den Ersten Weltkrieg durch die Augen eines jüdischen Offiziers: des preußischen Fabrikanten Otto Meyer. Nicht die großen politischen Geschehnisse stehen hier im Vordergrund, sondern die Erlebnisse eines einzelnen Kriegsteilnehmers, die anhand von persönlichen Dokumenten rekonstruiert werden. Die Briefe, die Otto Meyer an seine Familie richtet, und die farbigen Zeichnungen, die der künstlerisch begabte Offizier für seine Kinder anfertigt, erzählen vom Alltag an der Front, vom Leben im Schützengraben und von der Normalität des Grauens. Sie geben außerdem darüber Aufschluss, wie ein Deutscher jüdischen Glaubens, der gleichberechtigt mit seinen christlichen Kameraden dem Vaterland dienen wollte, den Krieg und den zunehmenden Antisemitismus im deutschen Heer erlebte. Mit zahlreichen Fotos und farbigen Abbildungen.

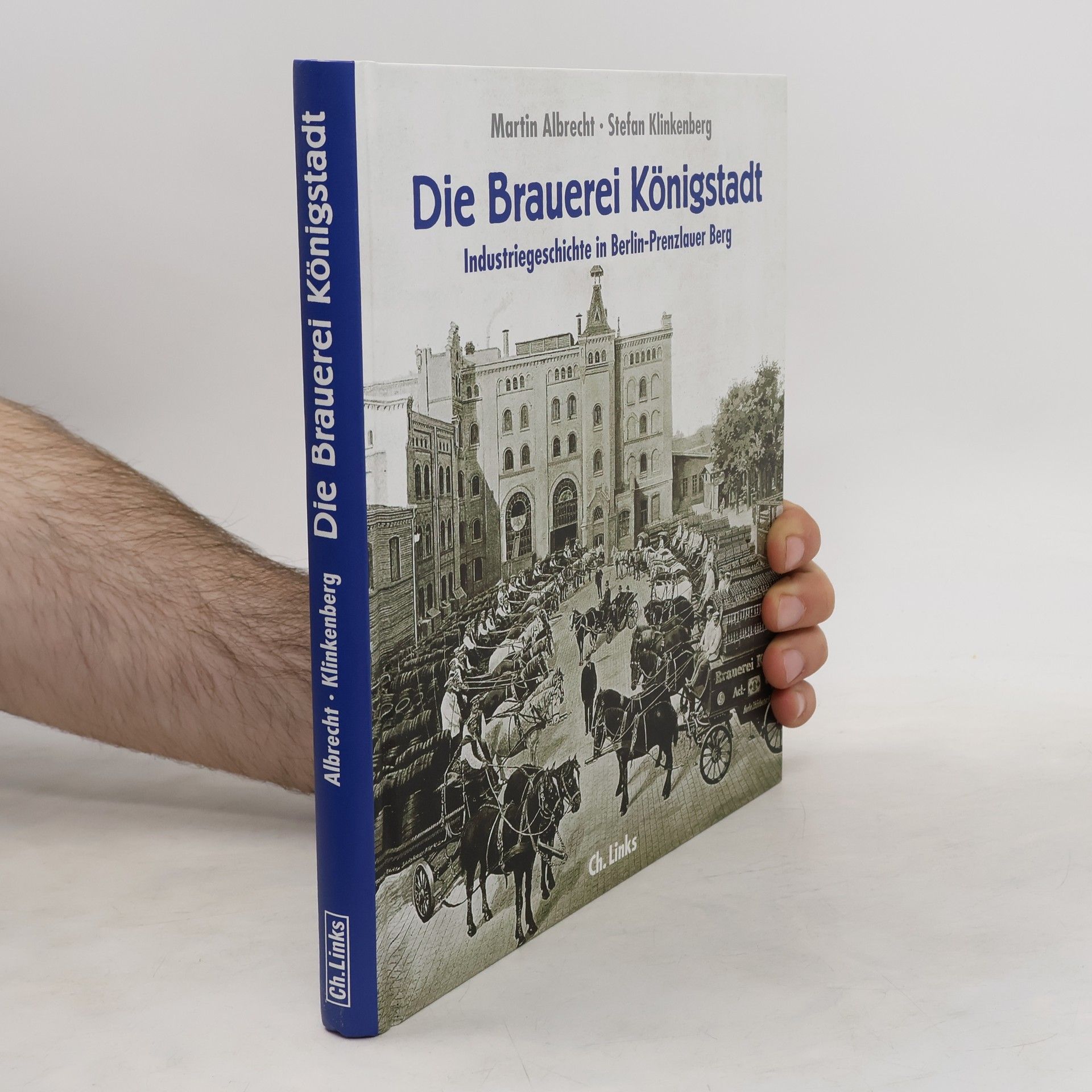

Am Ende des 19. Jahrhunderts gehörte die im späteren Berliner Stadtteil Prenzlauer Berg gelegene Brauerei Königstadt zu den führenden Brauereien der Hauptstadt. Von 1851 bis 1921 verließen Hunderttausende von Hektolitern untergärigen 'bairischen' Bieres den Hof des Brauhauses an der Schönhauser Allee. Nach der Aufgabe der Produktion wurden die Gebäude und die Kelleranlagen als Gewerbestandort genutzt – für den Kraftfahrzeugbau und als Premierenkino in den 1920er Jahren, als Waffenschmiede der Telefunken AG während des Zweiten Weltkriegs, für den VEB Reform Möbelproduktion, das SED-Zentralorgan Neues Deutschland und eine Champignonzucht zu DDR-Zeiten. 2003 gelang es den ansässigen Gewerbetreibenden, den Produktionsbereich der ehemaligen Brauerei als Genossenschaft zu erwerben, um den Standort zu sichern und nach eigenen Vorstellungen zu gestalten. Mit der geschlossenen Darstellung der ökonomischen und baulichen Entwicklung dieses Gebäudekomplexes legen Martin Albrecht und Stefan Klinkenberg eine reich bebilderte Gesamtgeschichte dieses Brauhauses und seiner Nachnutzung vor.