Marginalistik

Almanach für Freunde fröhlicher Wissenschaft. Band II.

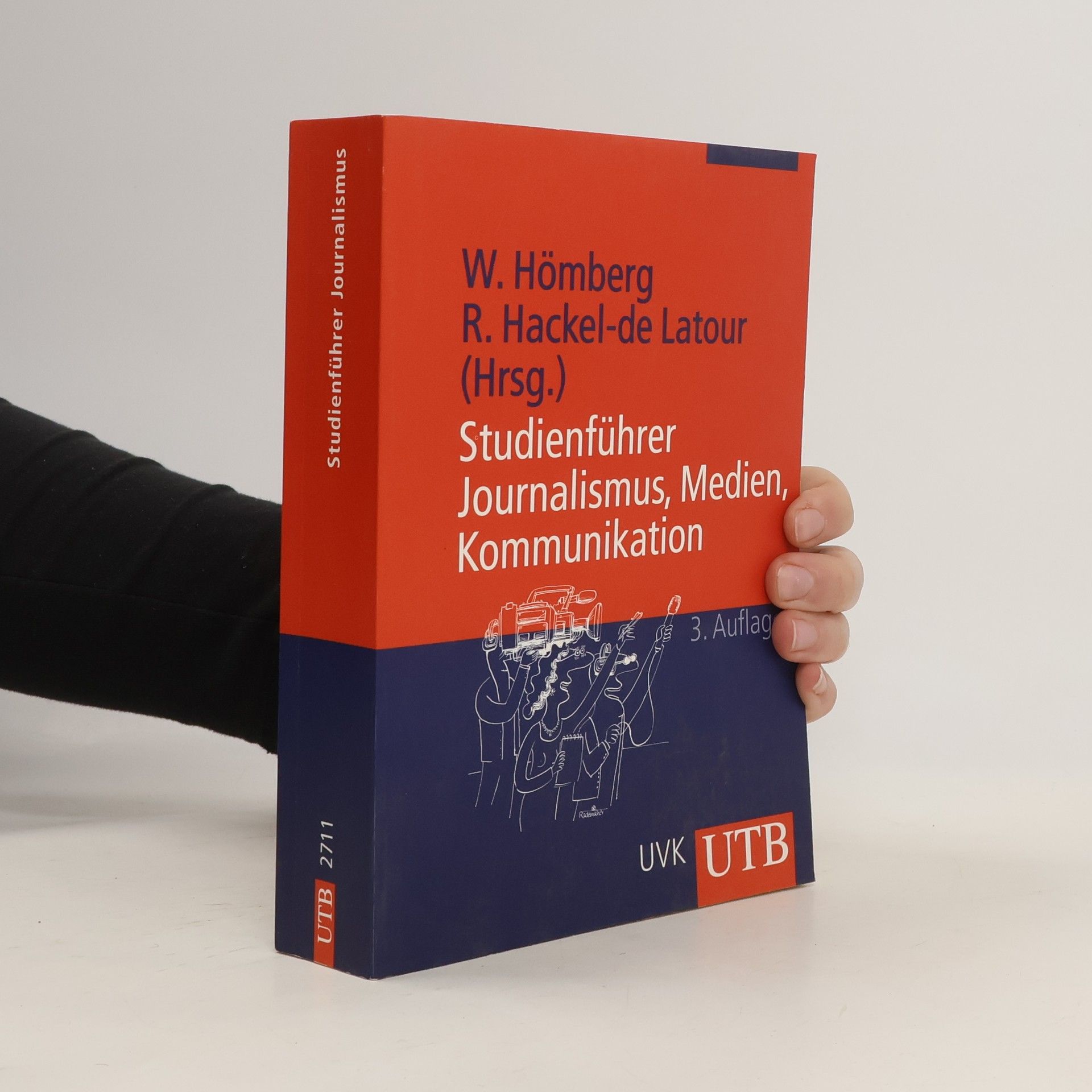

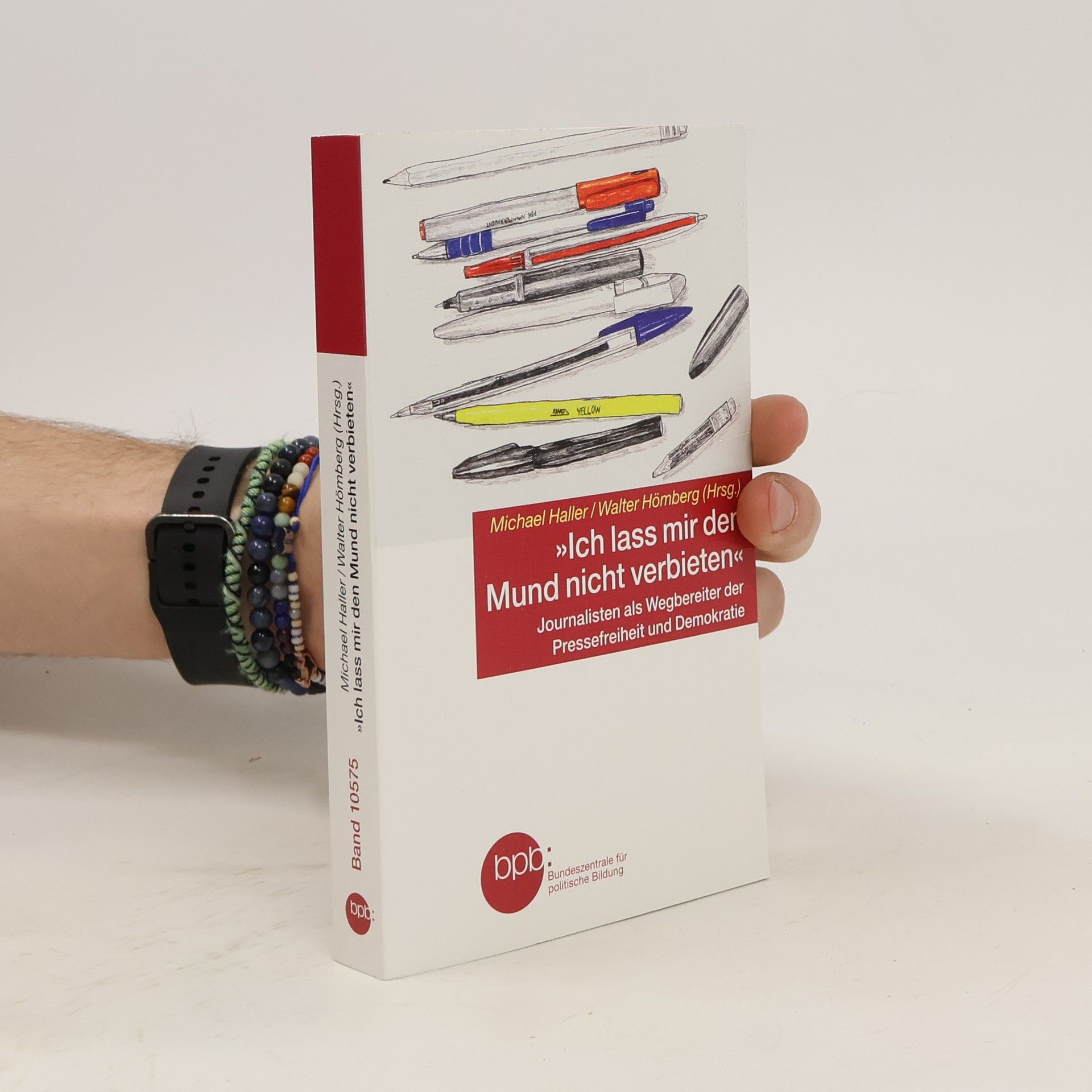

Die Marginalistik betrachtet die Welt von den Rändern her. So kommen scheinbar nebensächliche Phänomene in den Blick, die näherer Erforschung wert sind. Das Themenspektrum des Bandes ist weit gefächert: Es geht um (Witz-)Kommunikation und die Welt der Bücher, um Erfahrungen und Erlebnisse in Universitäten und Hörsälen, um Entwicklungen im Journalismus, um das Erinnern und das Vergessen, um Wege und Irrwege wissenschaftlicher Erkenntnis, um literarische und linguistische Trouvaillen und manch andere Merkwürdigkeiten abseits der üblichen Themenkarrieren. Neben neuen Ein-Sichten und Er-Kenntnissen kommt auch die Freude am Un-Sinn nicht zu kurz. Der Almanach setzt eine Tradition fort, die in der Zeit der Aufklärung begann. Er versucht, Nutzen und Vergnügen zu verbinden.