Christian Geissler Bücher

Anfrage

Roman

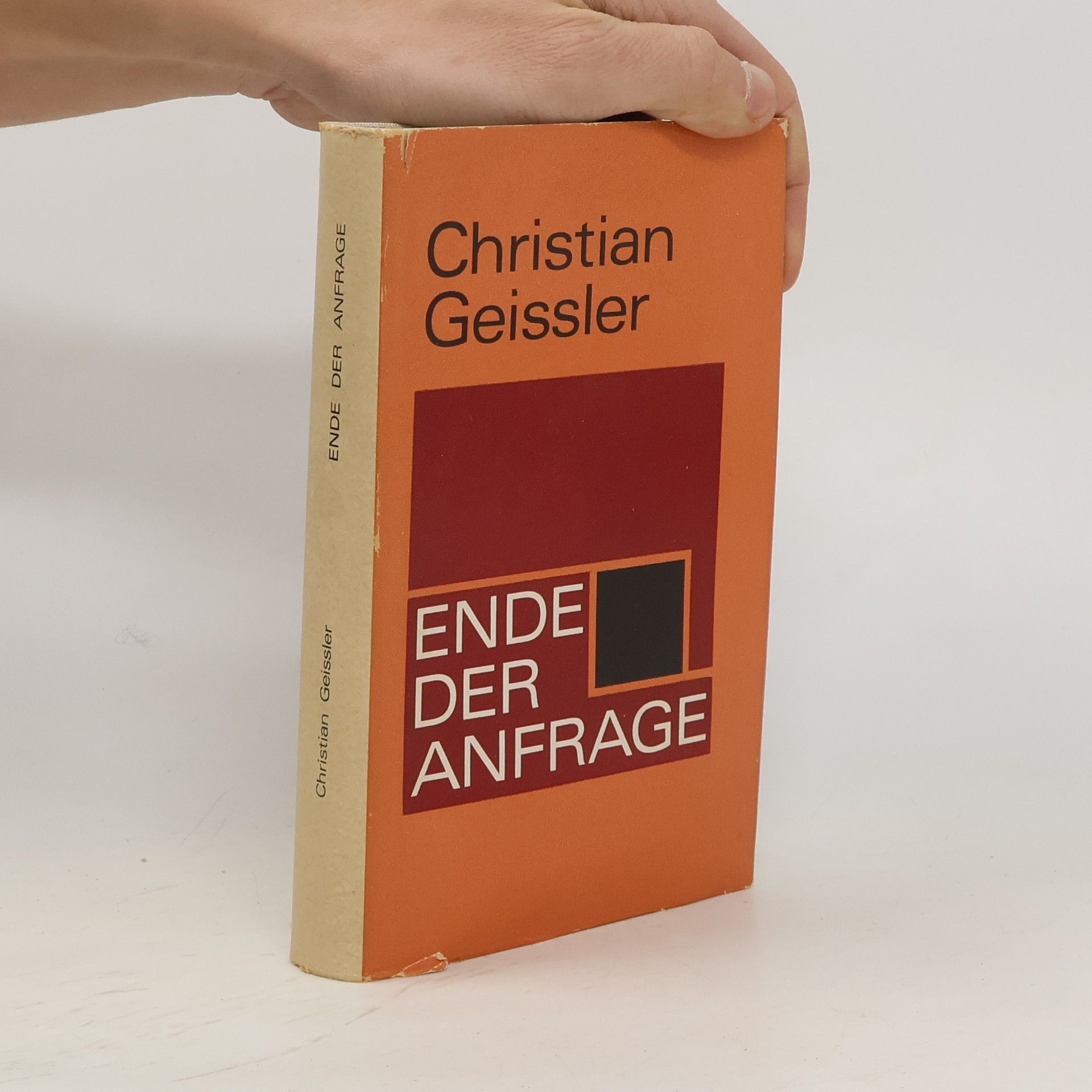

Christian Geissler untersucht in seinem Romandebüt die Schuld der Väter am Holocaust und kritisiert die verbreitete Haltung der Adenauer-Ära, dass man von den Verbrechen nichts gewusst habe. Diese Thematik war neu und stieß in der Nachkriegsgesellschaft auf Widerstand. Der Roman folgt dem Physiker Klaus Köhler, der herausfinden möchte, was mit der jüdischen Familie Valentin geschehen ist, deren ehemaliges Haus das Institut beherbergt, in dem er arbeitet. Seine Nachforschungen decken eine Gesellschaft auf, in der alte Nazis unbehelligt leben, während die Opfer weiterhin im Verborgenen bleiben müssen. Zudem sucht Köhler den einzigen überlebenden Sohn des Eigentümers, der unter falschem Namen in der Stadt lebt und von Angst geprägt ist. Sein Kollege Steinhoff, der im Krieg ein Bein verloren hat, zeigt kein Interesse an diesen Einzelschicksalen und erzählt stattdessen zynisch von den Gräueltaten des Krieges. Schließlich trifft Köhler einen entfernten Verwandten der jüdischen Familie, der während einer Europareise das Haus besucht. Der Roman wurde 1960 ein Bestseller, und prominente Kritiker wie Marcel Reich-Ranicki bezeichneten ihn als einen lang ersehnten Schrei des Schmerzes und der Empörung, dessen Ehrlichkeit unbestritten bleibt.

Die Plage gegen den Stein

Urlaub auf Mallorca, Anfrage, Schlachtvieh, Kalte Zeiten, Ende der Anfrage, Jahrestag eines Mordes u.a.

- 465 Seiten

- 17 Lesestunden

German

Schlosser ist Funktionär der KPD. Bis zu seiner Verhaftung bremst er den Eifer der Genossen im Kampf gegen die Nazis, verweigert die Waffen und pocht auf Disziplin. Die Genossen von der Basis aber wollen kämpfen. Kämpfen bedeutet für sie Lust und Leben. Vor allem für Karo, aber auch für Leo, der noch 1930 zur Polizei geht, aber später begreift, dass er auf der falschen Seite steht.In "Wird Zeit, dass wir leben" erzählt Christian Geissler mit "balladenhaft-lyrischer Präzision" (Heinrich Böll) vom Widerstand der Kommunisten gegen die Nazis in Hamburg.Als ob er mitten im Geschehen steckt, begleitet er seine Figuren durch die Kämpfe vor und nach 1933. Er erzählt von Gewalt von oben und Gegenwehr von unten, vom Spannungsverhältnis zwischen Kollektiv und Individuum, zwischen Disziplin und Eigensinn - und zieht den Leser in die immer noch aktuellen Debatten mit hinein.Geisslers Roman basiert auf einer wahren Geschichte: Das Vorbild für Leo war der Hamburger Polizist Bruno Meyer, der Anfang 1935 die Widerstandskämpfer Fiete Schulze und Etkar André aus dem Gefängnis befreien wollte. Detlef Grumbach recherchierte umfassend und erzählt in seinem Nachwort erstmals vom Schicksal Bruno Meyers.

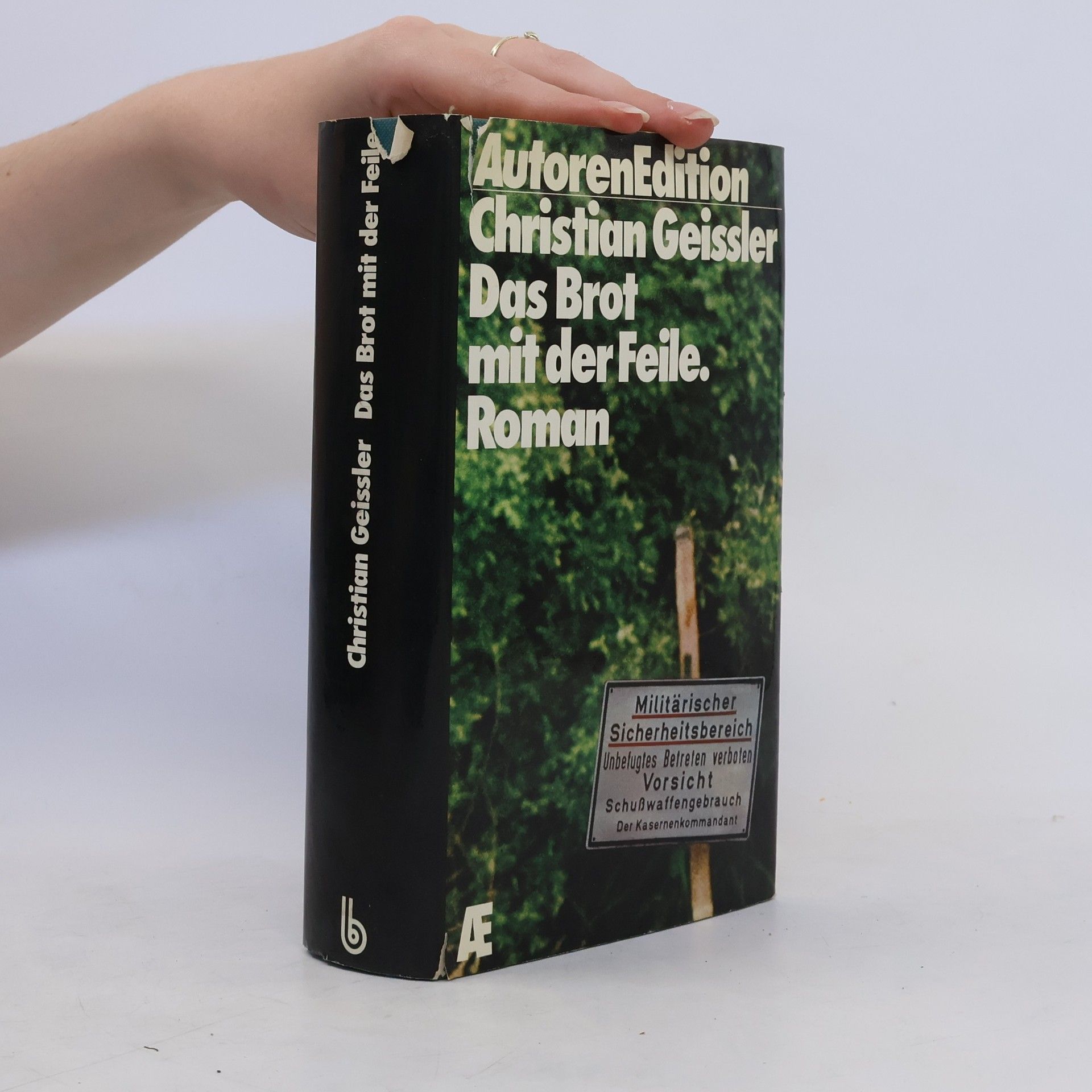

Jan Ahlers ist 17. Er lebt bei seiner Großmutter in Hamburg, malocht auf dem Bau, ist nicht zufrieden mit sich und der Welt. »Alles bloß immer Hund!« ist einer seiner Lieblingssprüche. Die Handlung beginnt 1960, und ein breit angelegtes Milieu fächert sich auf: Bundeswehrsoldaten, ein Sozialarbeiter, ein Franzose, Kommunisten, ein Gangsterboss, ein Arzt, ein NDR-Journalist…In »Kalte Zeiten« (1965) erzählte Christian Geissler einen Tag im Leben von Jan Ahlers. Mit »Das Brot mit der Feile« (1973) ändern sich die Perspektiven und der Tonfall in Geisslers Prosa. Ahlers gerät mitten hinein in den politischen Aufbruch. Der Literaturwissenschaftler Ingo Meyer setzt in seinem Nachwort das literaturästhetische Profil des Romans in Bezug zu den Debatten um eine linke Ästhetik und arbeitet die Spezifik von Geisslers »Poetik des Widerstands« heraus.»Dieser Roman ist die erste komplexe erzählerische Realisation des Widerstands, des Protests, des Veränderungswillen, wie sie in den sechziger Jahren in der Bundesrepublik aufkamen.« (Heinrich Vormweg)

Prozess im Bruch

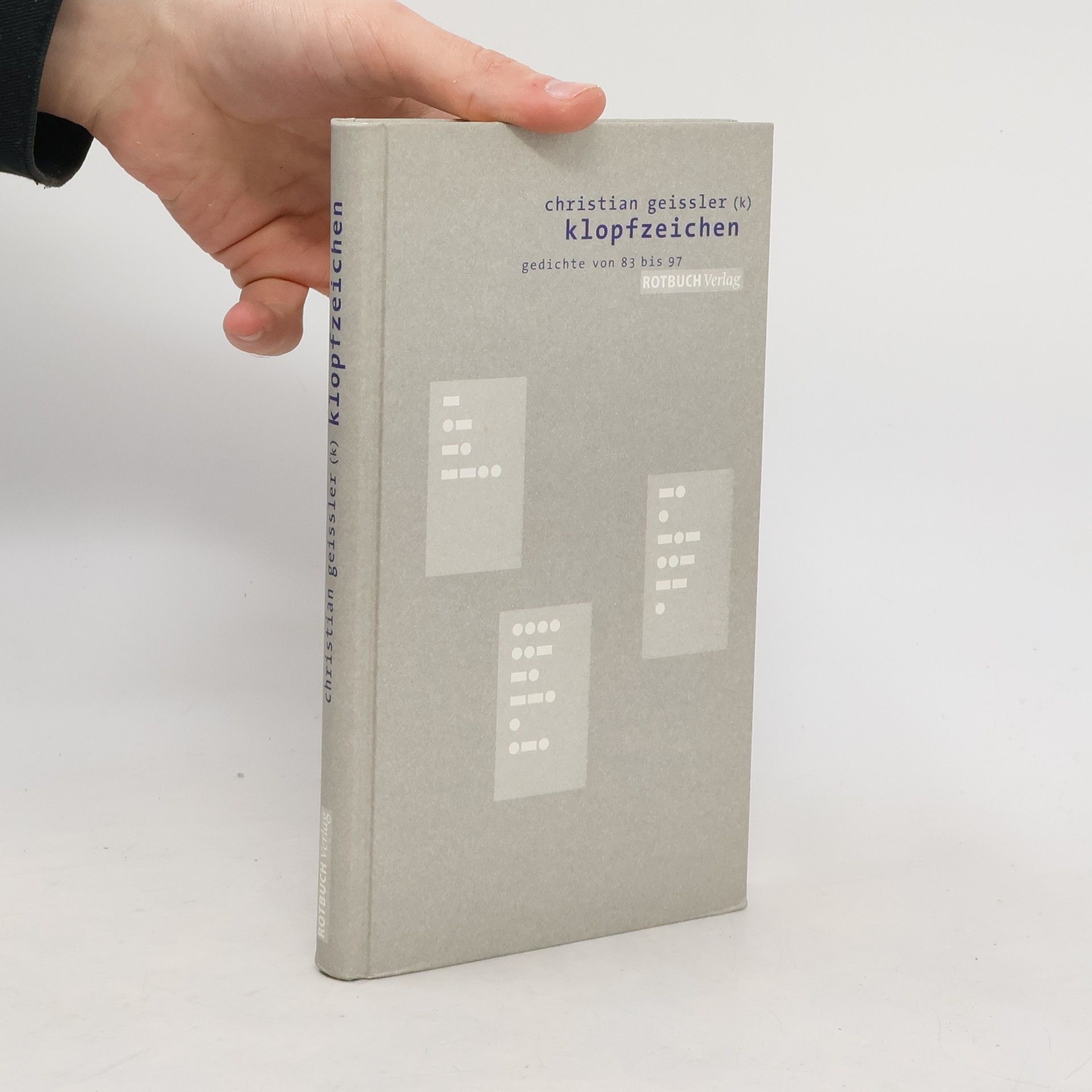

Schreibarbeit Februar 89 bis Februar 92: Musik mit Singstimme und Trommel, Messungen und Messer

- 286 Seiten

- 11 Lesestunden