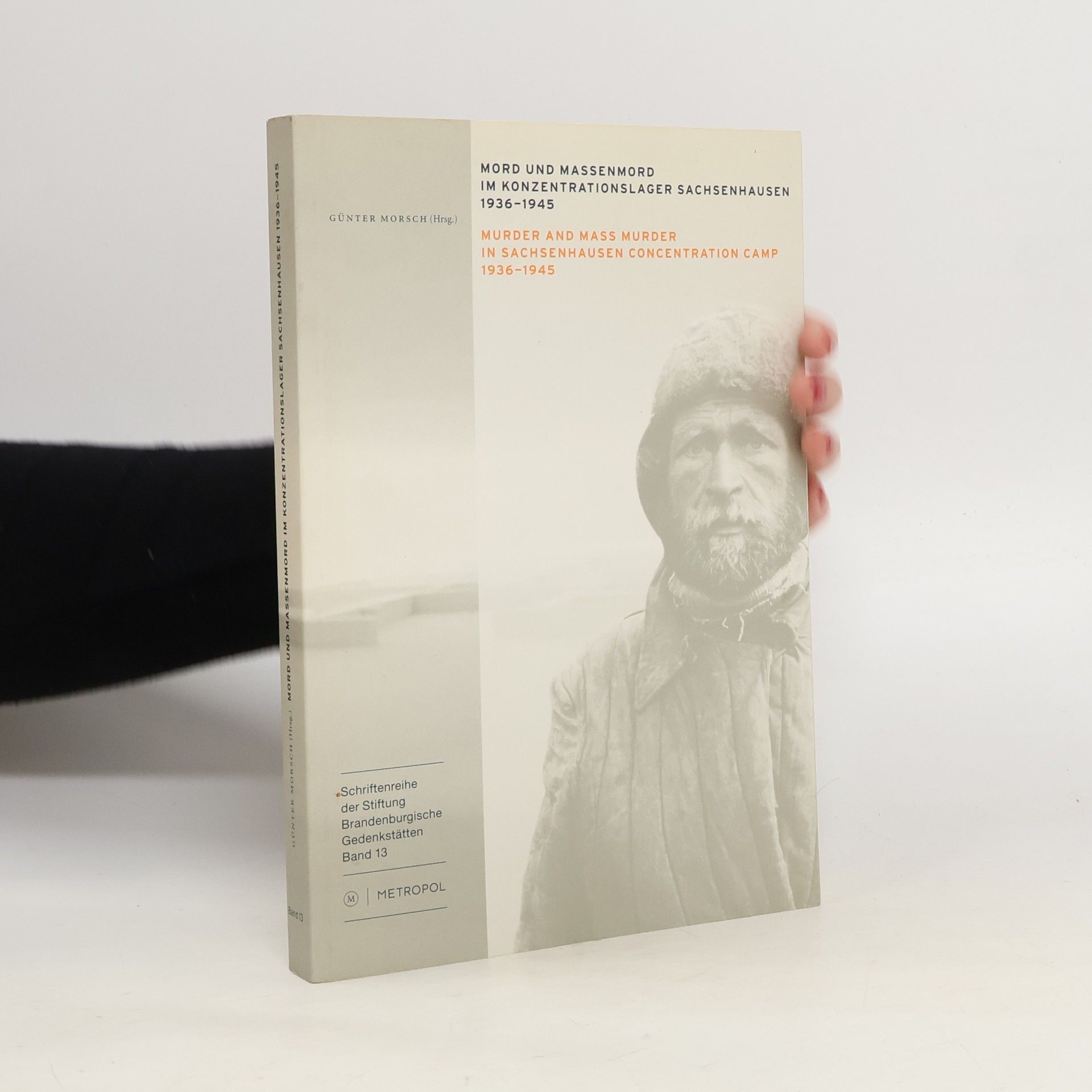

Mord und Massenmord im Konzentrationslager Sachsenhausen 1936-1945

Murder and mass murder in Sachsenhusen concentration camp 1936-1945

Murder and mass murder in Sachsenhusen concentration camp 1936-1945

Mehr als ein Vierteljahrhundert nach der ersten umfassenden Darstellung zum Thema „Nationalsozialistische Massentötungen durch Giftgas“, die die KZ-Überlebenden Eugen Kogon und Hermann Langbein 1983 zusammen mit anderen vorlegten, wird hier der neueste Forschungsstand präsentiert. International ausgewiesene Wissenschaftler thematisieren die historischen Hintergrunde wie auch die naturwissenschaftlichen und technischen Voraussetzungen der Massentötungen durch Giftgas und ihre konkrete Durchführung im Deutschen Reich und in den besetzten Gebieten. Darüber hinaus werden in länderspezifischen Beiträgen Positionen international agierender Holocaust-Leugner in den Blick genommen und Gegenstrategien formuliert.

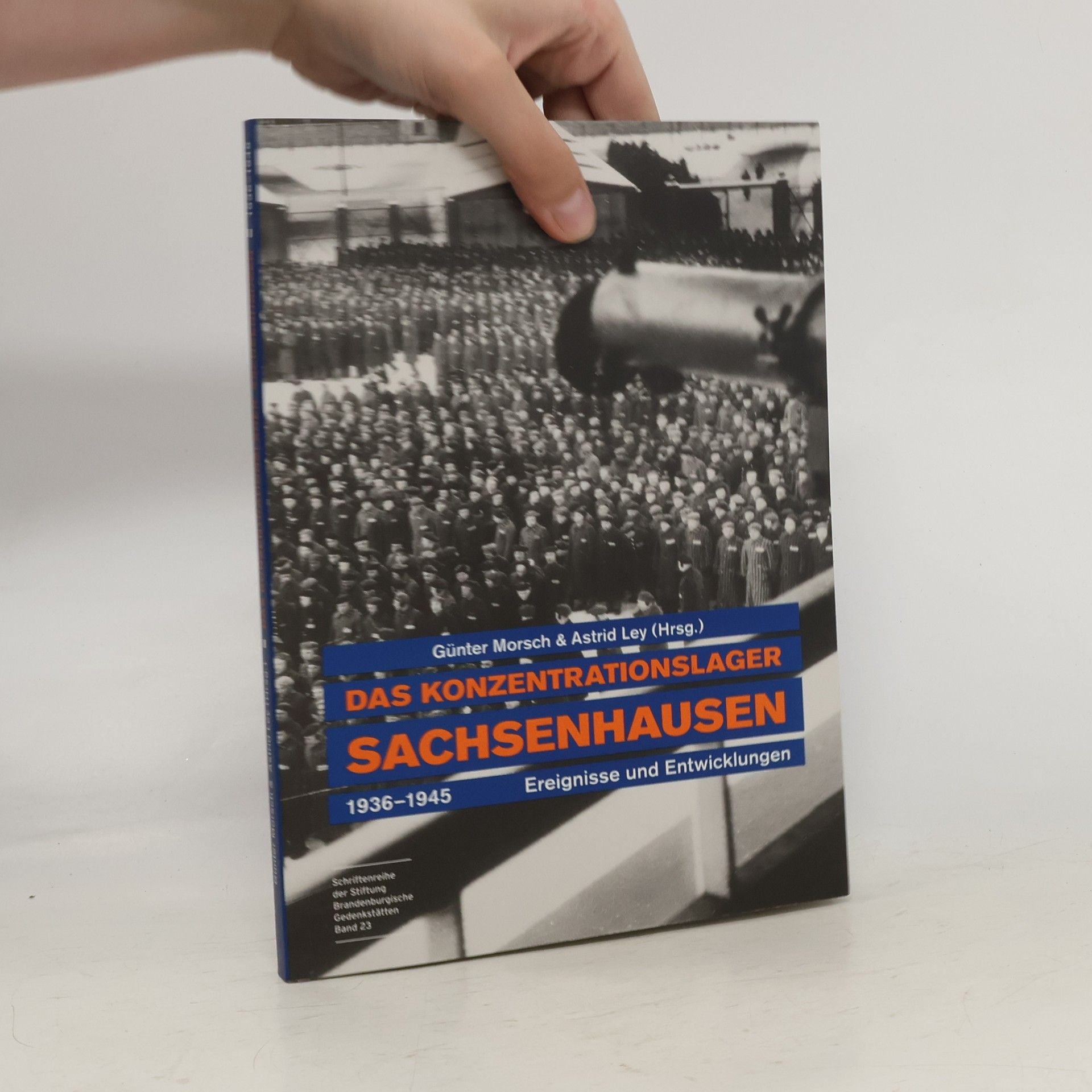

Die Ausstellung im Gebäude der ehemaligen Häftlingsküche ist die letzte große Dauerausstellung im Rahmen der 1993 begonnenen Neugestaltung der Gedenkstätte Sachsenhausen. In der Mitte des Gedenkstättengeländes gelegen, erfüllt die Präsentation eine Art „Verweisfunktion“ auf die übrigen zwölf Ausstellungen der Gedenkstätte. Darüber hinaus gibt sie einen kompakten Überblick über ausgewählte Ereignisse aus der Geschichte des KZ Sachsenhausen. Sie veranschaulicht wichtige Geschehnisse im Lager wie die Gründung 1936, die Masseneinlieferungen 1938, den Kriegseinschnitt 1939, den Massenmord an den sowjetischen Kriegsgefangenen 1941, die Gründung der Außenlager ab 1942/43 sowie die Endphase mit den Massenmorden und Todesmärschen und schließlich die Befreiung. Durch die Anordnung dieser Geschehnisse in der Ausstellung ergibt sich ein Muster von Ereignissen im Raum, das auch Zusammenhänge sowie Konstanten und Veränderungen in der Entwicklung des KZ Sachsenhausen sichtbar macht.

The Concentration Camp SS 1936–1945: Division of Labour among the Perpetrators in Sachsenhausen Concentration Camp An exhibition at the historical site