Jonathan Littell Bücher

Dieser Autor befasst sich mit der Komplexität menschlicher Erfahrung und erforscht oft Themen wie Identität und kulturelle Überschneidungen durch seine Erzählungen. Sein Schreiben, das von einer bikulturellen Perspektive geprägt ist, bietet eine einzigartige Perspektive, durch die das Zusammenspiel von persönlicher und kollektiver Geschichte untersucht werden kann. Er schafft fesselnde Geschichten mit einem reichen und ausdrucksstarken Prosa-Stil, der dem Leser lange in Erinnerung bleibt. Seine literarische Fähigkeit und seine tiefgründigen thematischen Erkundungen machen ihn zu einer bedeutenden Stimme in der zeitgenössischen Literatur.

Die Wohlgesinnten

Roman

»Dieses Buch ist Stoff für die nächsten fünfzig Jahre. Wir hätten eine etwas bessere Welt, wenn jeder es lesen würde.« Claus Peymann, in Lesen! ZDF Der fiktive Lebensbericht eines hohen SS-Offiziers, ein Epos, das ein detailliertes Bild des Zweiten Weltkriegs und der Verfolgung und Vernichtung der Juden durch die Nationalsozialisten zeichnet. Jorge Semprun bezeichnete den Roman als »das Ereignis unserer Jahrhunderthälfte « Jonathan Littell ist ein erschreckend detailgenauer Roman über die nazistischen Verbrechen aus der Perspektive eines Täters gelungen, der sich nach dem Zweiten Weltkrieg in die sichere Existenz eines Fabrikdirektors in Frankreich gerettet hat. »Der beeindruckendste Antikriegsroman der vergangenen Jahrzehnte.« Focus Ausgezechnet mit den begehrten Literaturpreisen Prix Goncourt und Grand Prix de l'Académie française.

Ein Mann kommt nach Hause, badet seinen kleinen Sohn, liebt seine Frau und verlässt dann das Idyll. Er läuft durch einen Gang, bis er eine Türklinke sieht und den Raum dahinter betritt. Als Getriebener, in wechselnden Identitäten, mal Mann, mal Frau, hetzt er durch ein Labyrinth immer neuer Szenerien. Jede Tür führt in neue Abgründe, geprägt von Sex, Macht und Gewalt, aus denen sich der Erzähler jeweils durch einen Sprung in klares Wasser rettet, bis aus dem Herumirren eine Suche wird – doch nach was? Jonathan Littell hat sein Buch „ Eine alte Geschichte“ neu- und fortgeschrieben. Er erspart seinen Lesern nichts. Doch genau darum geht es Littell: Er gestattet uns nicht zu vergessen, dass nichts ungeheurer ist als der Mensch.

Léon Degrelle, Belgium's highest-ranking Nazi collaborator, is the focus of this critical biography, exploring his role in the Waffen-SS during World War II and his influence on literature. The book delves into his autobiographical writings, particularly "The Russian Campaign," while analyzing his unwavering fascist beliefs and support from Hitler and Mussolini. It also examines the broader implications of fascist discourse, building on Klaus Theweleit's theories. Originally published in French, this work has been translated into multiple languages, reflecting its significant impact.

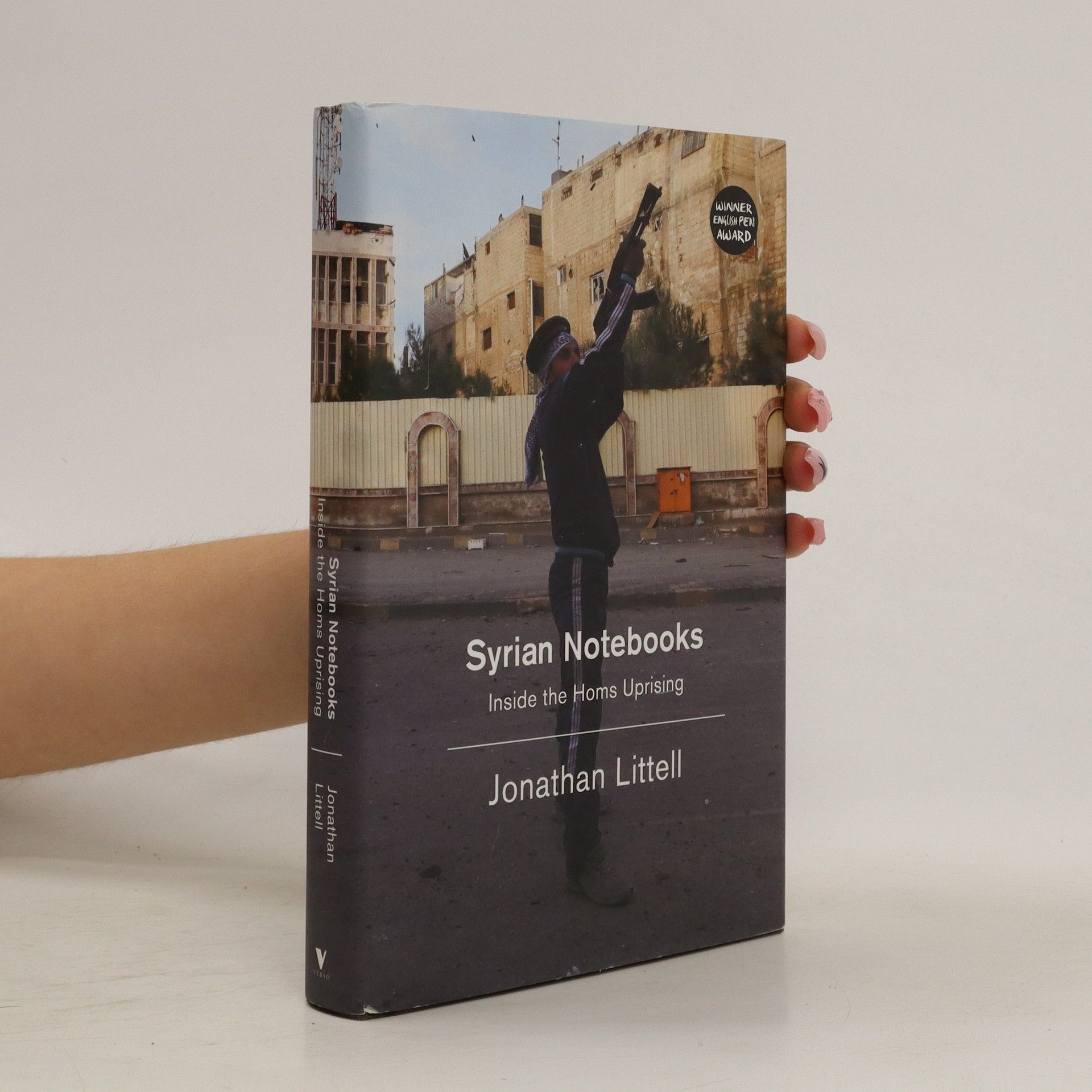

Syrian Notebooks

- 246 Seiten

- 9 Lesestunden

A blistering firsthand account of the conflict in Homs by the internationally acclaimed author of The Kindly Ones “We fight for our religion, for our women, for our land, and lastly to save our skin. As for them, they’re only fighting to save their skin.” In 2012, Jonathan Littell traveled to the heart of the Syrian uprising, smuggled in by the Free Syrian Army to the historic city of Homs. For three weeks, he watched as neighborhoods were bombed and innocent civilians murdered. His notes on what he saw on the ground speak directly of horrors that continue today in the ongoing civil war. Amid the chaos, Littell bears witness to the lives and the hopes of freedom fighters, of families caught within the conflict, as well as of the doctors who attempt to save both innocents and combatants who come under fire. As government forces encircle the city, Littell charts the first stirrings of the fundamentalist movement that would soon hijack the revolution. Littell’s notebooks were originally the raw material for the articles he wrote upon his return for the French daily Le Monde. Published nearly immediately afterward in France, Syrian Notebooks has come to form an incomparable close-up account of a war that still grips the Middle East—a classic of war reportage.

An Inconvenient Place

- 352 Seiten

- 13 Lesestunden

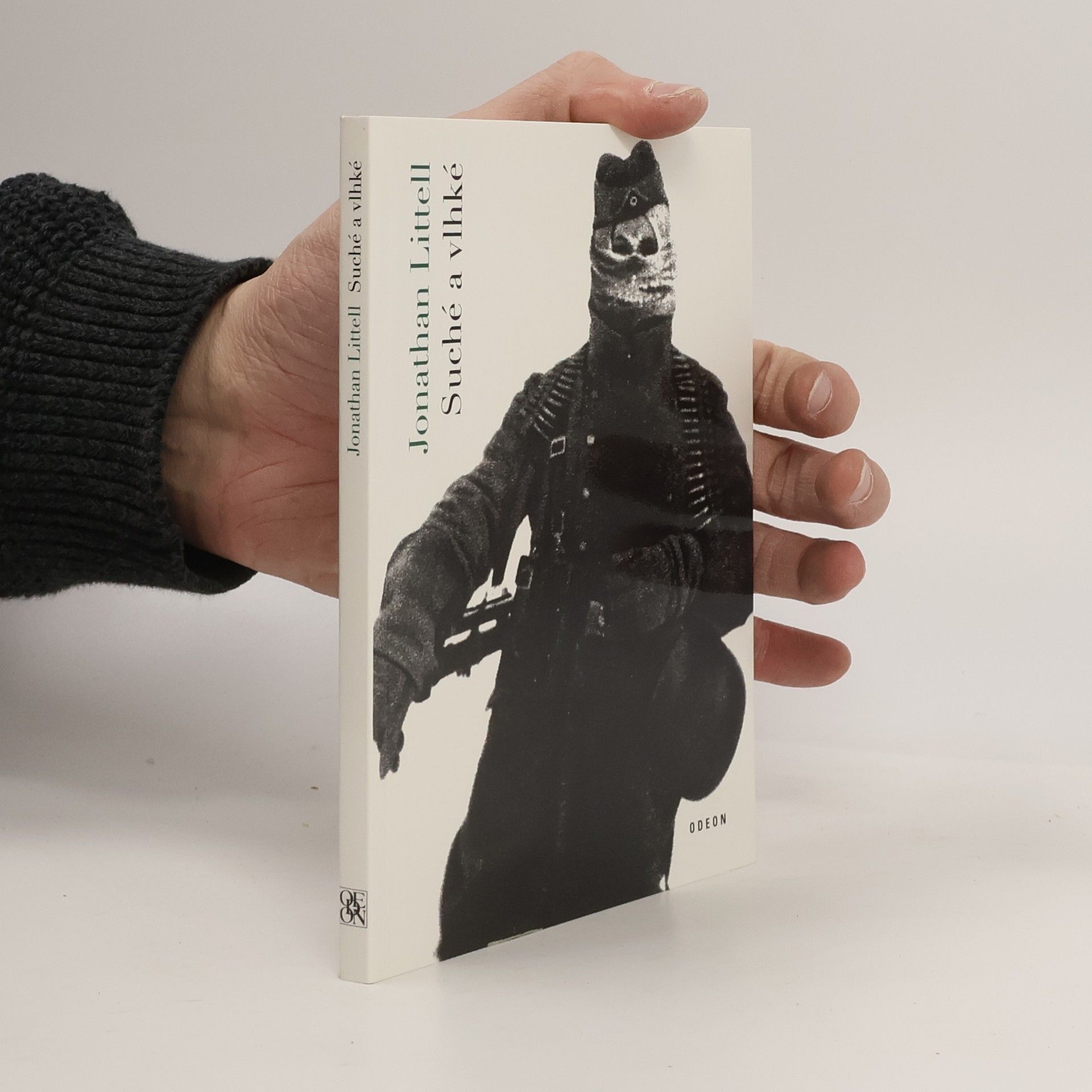

Esej Jonathana Littella Suché a vlhké vznikla jako „přidružený produkt“ rešerší k románu Laskavé bohyně. Její ústřední postavou je belgický fašista Léon Degrelle. Text se ovšem nezabývá jeho životem, nýbrž jeho jazykem. Littell navazuje na dílo Klause Theweleita Mužské fantazie z roku 1977, v němž se tento německý sociolog pokouší na základě dvou stovek textů příslušníků německých Freikorps analyzovat psychologickou osobnost fašisty. Pro Theweleita i pro Littella je fašista člověkem, který se nikdy úplně neoddělil od matky, který si nikdy nevytvořil vlastní Já ve freudovském slova smyslu a jenž zoufale brání integritu vlastní osobnosti proti „všemu, co teče“ – vlhkost, spojovaná s ženskostí, je v tomto případě ztělesněním hrozby a zmaru. Littell si za materiál rozboru zvolil Degrellovu vzpomínkovou knihu Tažení v Rusku 1941–1945 (č. 1996), která byla jedním ze stěžejních zdrojů jeho monumentálního románu Laskavé bohyně (č. Odeon 2008).

XXI - 14: Nos meilleurs vieux

- 210 Seiten

- 8 Lesestunden

XXI N14 DOSSIER: Nos meilleurs vieux. Lettre ouverte au quatrieme age . Par Patrick de Saint Exupery. La cavale des bonnes soeurs. Par Sylvie Caster. Les vieux voleurs. Par Lena Mauger. Un reve de vieilles dames. Par Hannelore Cayre. PORTFOLIO: Les enfants de l'unite 33. Par Jean-Jerome Destouches. RECITS: Voyage dans un pays a venir. Par Jonathan Littell. Le Facteur de Kaboul. Par Justine Augier. Le roi des contrebandiers. Par Marion Touboul. Une place au soleil. Par Gabriel Mascaro. L'americain de Mao - Enquete sur Sydney Rittenberg. ENTRETIEN: Charles-Edouard Vincent, fondateur d'Emmaus Defi. Par Alain Lewkowicz. RECIT GRAPHIQUE: La route du kif. Par Renaud de Heyn. VECU: J'avais raison d'y croire . Par Isabelle Lambret.

ET: Le benevole

- 955 Seiten

- 34 Lesestunden

Nell'Europa devastata dal nazismo, l'epopea di un ufficiale delle SS, Maximilien Aue, rivela gli orrori della guerra dal punto di vista dei carnefici. Nato in Alsazia da padre tedesco e madre francese, Aue gestisce sotto falso nome una fabbrica di merletti nel nord della Francia, mostrando precisione ed efficienza. Questi tratti lo avevano contraddistinto anche durante la sua carriera nelle SS tra il 1937 e il 1945. Nonostante fosse un nazionalsocialista convinto, la sua entrata nel corpo era avvenuta per caso, dopo un incontro omosessuale che lo aveva portato a scegliere di arruolarsi per evitare la denuncia. Nel 1941, Aue è sul fronte orientale, contribuendo al genocidio di ebrei, zingari e comunisti. Dopo essere stato trasferito nel Caucaso e a Stalingrado, sopravvive a una grave ferita. Tornato in Germania, lavora con la gerarchia nazionalsocialista mentre la guerra volge al termine e la Wehrmacht arretra. Alla fine del nazismo, il suo bilinguismo gli consente di assumere l'identità di un francese deportato e di fuggire. In balia della Storia e perseguitato da fantasmi che cercano vendetta, Aue rappresenta la parte più oscura di noi.