Michaela Ottová Bücher

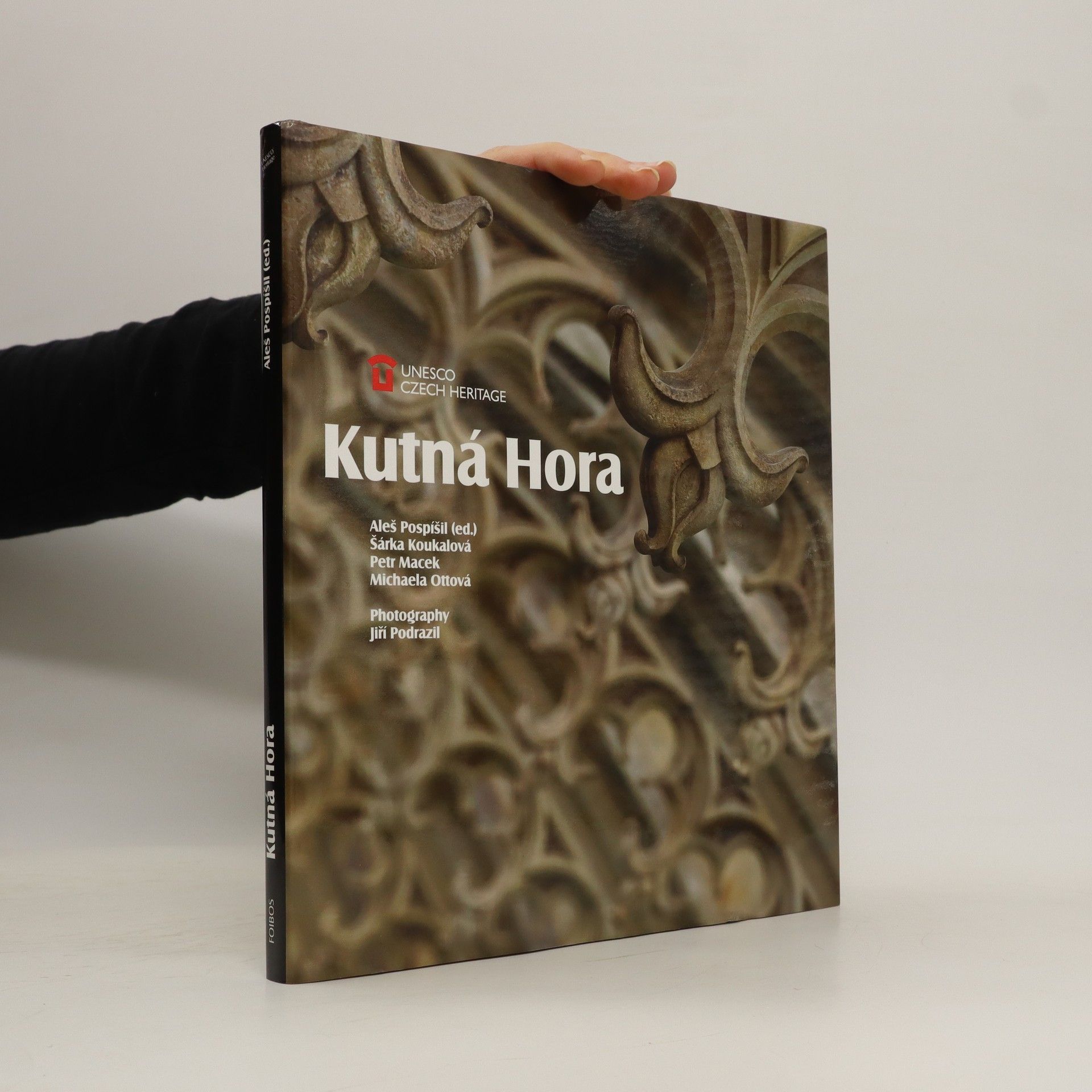

Kutná Hora

- 203 Seiten

- 8 Lesestunden

The publication aims to make suggestions for a 'decolonisation of aesthetics' within an Afro-European framework. The texts (whose authors come from different cultural contexts between Germany, France, Senegal, Benin, Nigeria and Tunesia) do not only refer to heterogenous aesthetic practices understood as subversive and decolonial strategies, but also discuss philosophical questions of a renewed (non-in)dividual humanism. The artistic practices analyzed include artistic installations and ensembles as well as actions in urban and rural space, deceptive manœuvres at the borders and their photographic documentation, and many more.

Bez hranic (Umění v Krušnohoří mezi gotikou a renesancí)

- 792 Seiten

- 28 Lesestunden

Anotace: Národní galerie s půlročním zpožděním vydala čtyři kilogramy vážící katalog k výstavě Bez hranic, která v březnu skončila ve Valdštejnské jízdárně v Praze. Jde o shrnutí průzkumu gotického a renesančního umění v severních Čechách, který po mnoho let prováděl tým historiků, historiků umění, archivářů a restaurátorů pod vedením Michaely Ottové a Jana Klípy. Města Litoměřice, Ústí nad Labem, Louny, Most, Chomutov nebo Kadaň patřila v 15. a 16. století k ekonomicky prosperujícím centrům, která bohatla z obchodu i z důlního podnikání. Prosperita se projevila i v rozkvětu umění a architektury. Projekt detailního odborného výzkumu se ukázal jako nesmírně cenný. Panovala totiž obecná představa, že severní Čechy byly zničené průmyslem a drancováním přírodního bohatství. Osmisetstránkový katalog však dokazuje, že dodnes existuje řada uměleckých památek, které, byť v torzálním stavu, nadále udržují historickou paměť regionu a jeho uměleckou tradici. Mnohé z těchto pokladů se díky katalogu Bez hranic dočkaly poprvé odborného zhodnocení. Záslužná publikace vznikla především ve spolupráci Národní galerie v Praze, Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Knihu lze zakoupit pouze v Národní galerii v Praze. Kniha vážící 4 kilogramy obsahuje 792 stran a 811 reprodukcí.

Umělecký a kulturní transfer v otevřeném prostoru česko- saského Krušnohoří na prahu raného novověku.

V oplatce jsi všecek tajně

- 96 Seiten

- 4 Lesestunden

Publikace vyšla jako katalog ke stejnojmenné výstavě pořádané v Muzeu umění v Olomouci. Kniha mapuje eucharistii ve výtvarném umění napříč středověkem, renesancí a barokem. Eucharistie je rozdělena na čtyři kapitoly: I. Mši; II. Eucharistické alegorie a zázraky; III. Příběh Kristových pašijí; IV. Kristovo tělo ve výtvarném umění.

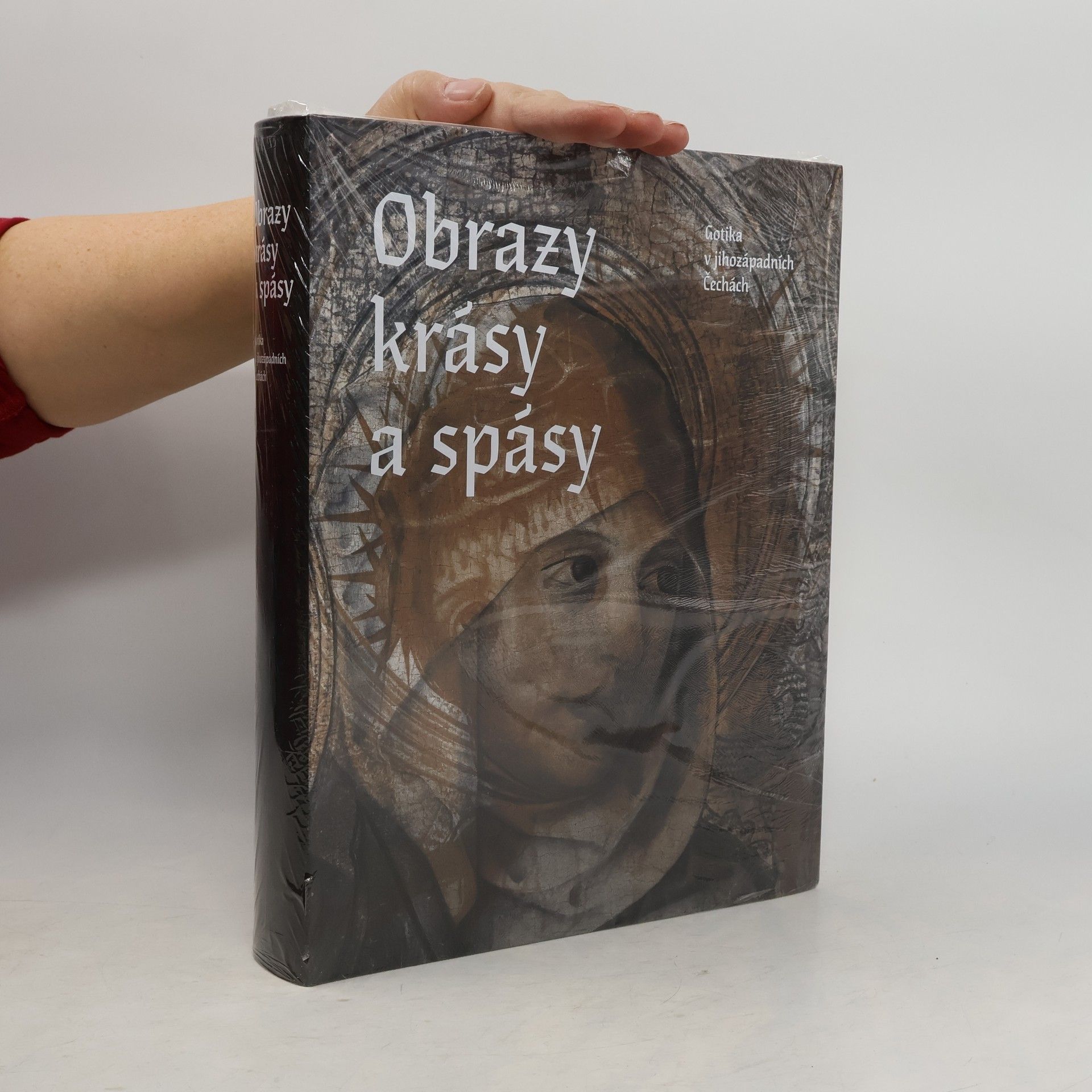

Obrazy krásy a spásy. Gotika v jihozápadních Čechách

- 496 Seiten

- 18 Lesestunden

Oblast jihozápadních Čech odpovídá historickému území Prácheňského a Plzeňského kraje, ovlivněná specifickým geografickým charakterem a drsnějším klimatem. Vznik osídlení byl spojen s horními toky řek Otavy a Úhlavy, které vedly k rozvoji přeshraničního obchodu. V poslední třetině 15. století došlo k majetkové expanzi rodu Švihovských z Rýzmberka, který se spojil s dalšími šlechtickými rody, jako Rožmitály a Černíny z Chudenic. Tyto rody se staly významnými mecenáši umění, což vedlo k vysoké úrovni umělecké reprezentace v jihozápadních Čechách během jagellonského období. Významné umělecké realizace vznikly také v královských a poddanských městech, jako Klatovy a Sušice. Dominantní sochařskou produkcí v této době byla dílna Mistra Oplakávání Krista ze Zvíkova, jejíž vztah k dílně Mistra Oplakávání ze Žebráka je zpracován v publikaci. Kniha, redigovaná Michaelou Ottovou a Petrem Jindrou, navazuje na výstavu v Západočeské galerii a Národní galerii, a obsahuje studie o historickém a kulturním vývoji, uměleckohistorické analýzy a katalogová hesla. Příspěvky zpracoval tým odborníků z předních badatelských institucí. Publikaci vydalo nakladatelství Arbor Vitae ve spolupráci se Západočeskou galerií a Filosofickou fakultou Univerzity Karlovy.

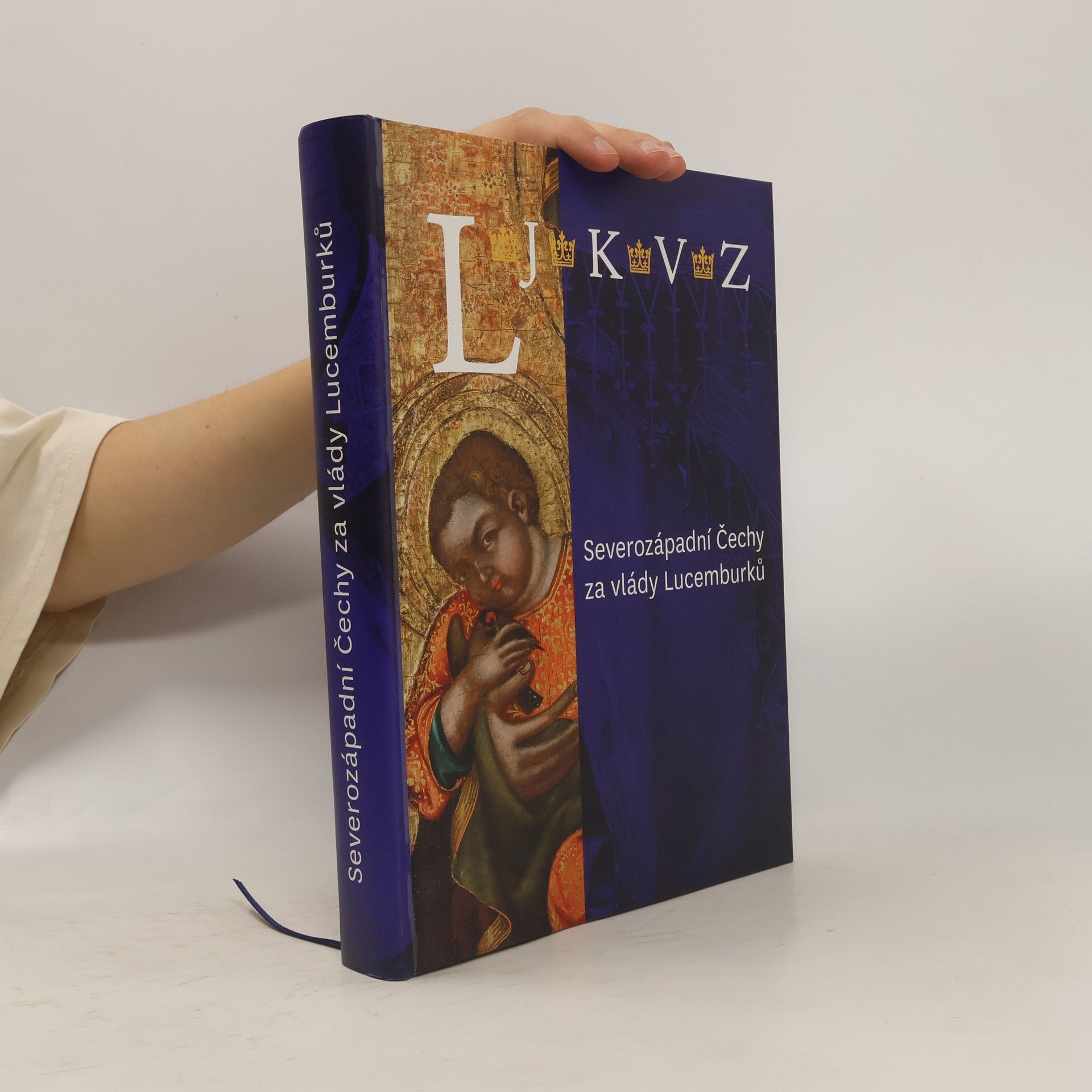

Severozápadní Čechy za vlády Lucemburků

- 343 Seiten

- 13 Lesestunden

podtitul: výstava k 700. výročí narození Karla IV. : 6.5.-30.10.2016, Jízdárna teplického zámku

Cestami zelených mužů

- 216 Seiten

- 8 Lesestunden

Soubor studií a reflexí zabývajících se tématem a typologií "zelených mužů" ve středověké sakrální architektuře a v renesanci... Kniha intrepretuje archetyp zeleného muže v různých kulturách a předběžně mapuje jejich výskyt na našem území. Interpretace těchto lidí-rostlin se přitom zdaleka neomezuje na archetyp přírodní plodivé síly...