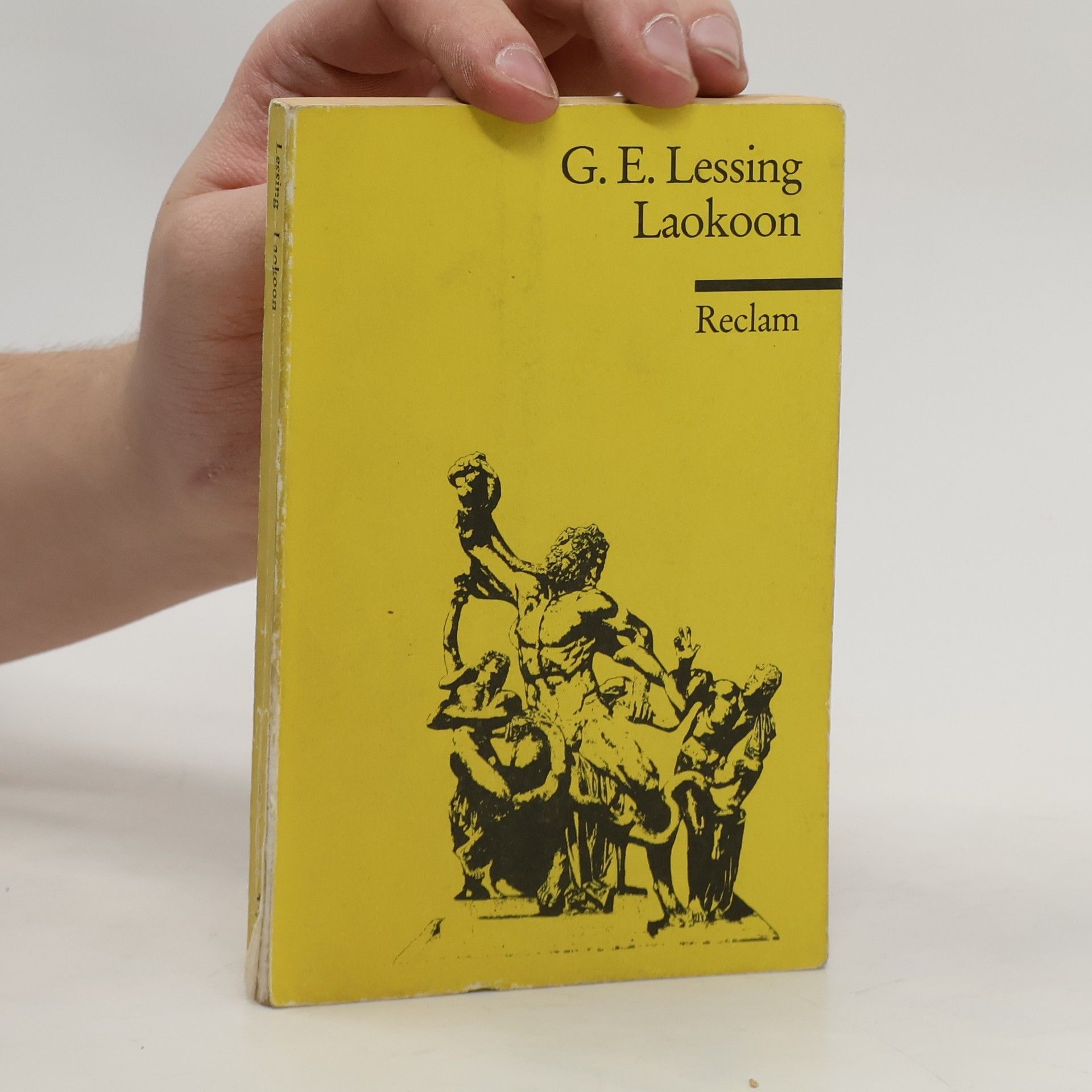

Laokoon oder über die Grenzen der Malerei und Poesie

- 232 Seiten

- 9 Lesestunden

In seiner 1766 erschienenen kunsttheoretischen Schrift 'Laokoon oder Über die Grenzen der Malerei und Poesie' arbeitet Gotthold Ephraim Lessing die grundlegenden künstlerischen Unterschiede zwischen bildender Kunst und Literatur heraus und greift damit in die ästhetischen Diskussionen seiner Zeit ein. Er wendet sich gegen die Auffassung, nach der ein Gegenstand poetischer Beschreibung nur dann als schön gilt, wenn er auch als Plastik oder in einem Gemälde dargestellt werden kann. Ausgehend vom Vergleich zwischen der spätantiken Laokoon-Gruppe und Vergils Erzählung der Ereignisse um Laokoon in der 'Aeneis' leitet Lessing ab, dass die Poesie die geistigere und weitere Kunst sei und dass ihr die Vorrangstellung gegenüber der bildenden Kunst zukomme. Lessings 'Laokoon' stieß auf lebhafte Resonanz und hatte einen großen Einfluss auf die bildenden Kunst und die Kunsttheorie. Mit einem Nachwort von Ingrid Kreuzer.