Anschauen und Denken, Reden und Schreiben

- 260 Seiten

- 10 Lesestunden

Kiran Desai ist eine Autorin, deren Werke die komplexen Beziehungen zwischen Kulturen und Identitäten erforschen. Ihre Romane zeichnen sich durch ihre reiche Sprache und tiefen Einblicke in die menschliche Psyche aus. Mit einem feinen Gespür für Details gestaltet sie Charaktere vor dem Hintergrund globaler Umwälzungen und persönlicher Suche. Folglich findet ihr Schreiben bei Lesern weltweit Anklang, die ihre Fähigkeit schätzen, gegenwärtige menschliche Erfahrungen einzufangen.

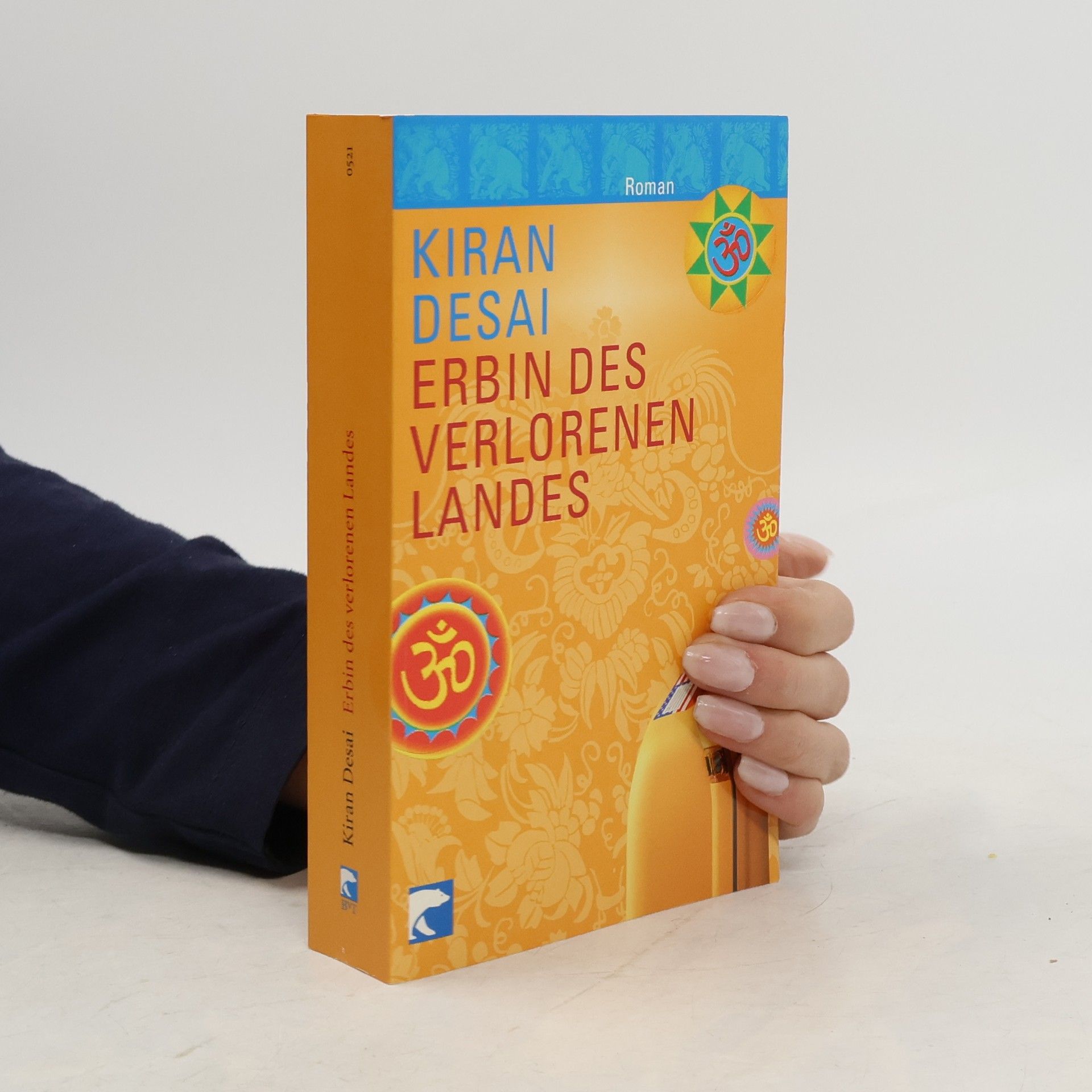

Nach einem spektakulären Striptease auf der Hochzeit der Tochter seines Chefs verliert der junge Sampath Chawla, ein stadtbekannter Faulpelz, im nordindischen Shahkot seinen Job. Zwecks Erleuchtung klettert er auf einen Guavenbaum und weigert sich fortan, herunterzusteigen. Selbst die köstlichsten Speisen und eine eilends herbeigeschaffte Braut können ihn nicht dazu bewegen. Er gibt ein paar rätselhafte Weisheiten zum Besten, und schon hat er den Ruf eines heiligen Mannes. Eine indische Posse - so verrückt wie der Subkontinent selbst.

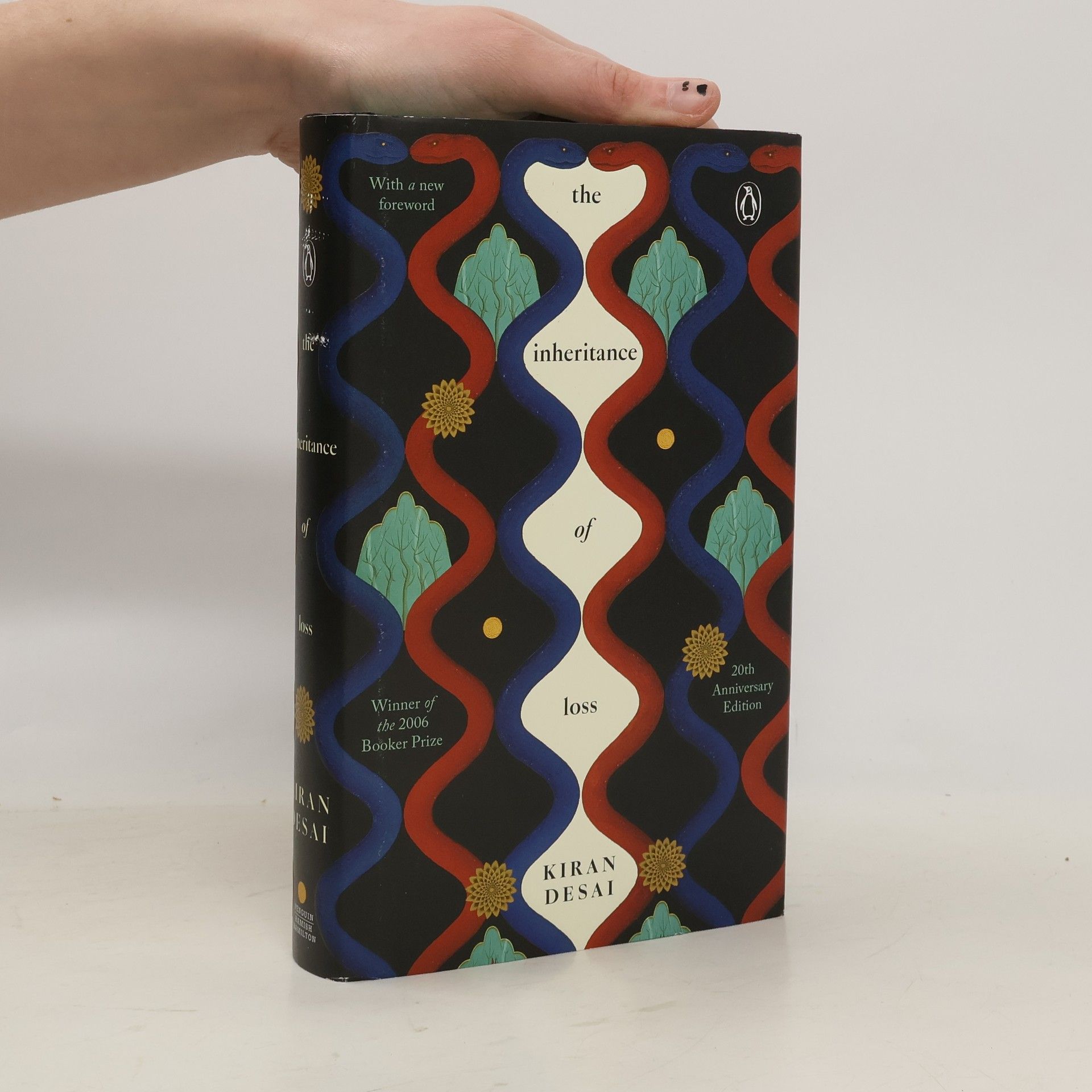

In Kalimpong, an den Hängen des Himalaja, versammelt sich eine Reihe verschrobener Gestalten: Auf einem von Termiten zernagten Anwesen vergöttert der Richter Jemu Patel seine Hündin Mutt. Die Enkelin Sai verliert sich in der Welt Jane Austens. In einer verrußten Küchenhöhle werkelt der grantige Koch, dessen Sohn Biju sich im fernen New York als Küchenhilfe durchschlägt. Kiran Desai zeichnet das faszinierend gründliche Psychogramm einer aufstrebenden Weltmacht.

It Presents A Comprehensive Study Of The Transformation Of Indian Society, Through A Century And Half-Upto The Commencement Of Second World War, And The Resultant Rise Of Indian Nationalism. It Gives A Historical, Synthectic And Systematic Account Of The Genesis Of Indian Nationalism.

Exploring the significance of presentation and personality in interpersonal interactions, this book delves into how these elements influence perceptions and relationships. It challenges conventional views and highlights the impact of personal branding and communication styles on success in various contexts. Through research and real-life examples, it provides insights into enhancing one's presence and effectiveness in social and professional settings, making a compelling case for the importance of self-presentation in achieving personal and career goals.

The spellbinding story of two young people whose fates intersect and diverge across continents and years unfolds an epic of love and family, tradition and modernity. In the snowy mountains of Vermont, Sonia, a lonely college student and aspiring writer, longs for India and seeks inspiration from an older artist, whose influence will darken her life for years. Meanwhile, in Brooklyn, Sunny, a struggling journalist from Delhi, grapples with loneliness as he navigates his American girlfriend and the complexities of his new life. Both Sonia and Sunny grow increasingly alienated, prompting them to question their understanding of happiness, connection, and belonging. In India, their extended families, unable to comprehend their loneliness, orchestrate a meeting between the two, but this clumsy interference only drives them further apart before love can blossom. The narrative explores the forces shaping their identities—country, class, race, and history—while delving into the intricate bonds across generations. This sweeping tale captures the essence of a love story, a family saga, and a rich exploration of ideas, marking a significant achievement by one of our greatest novelists.