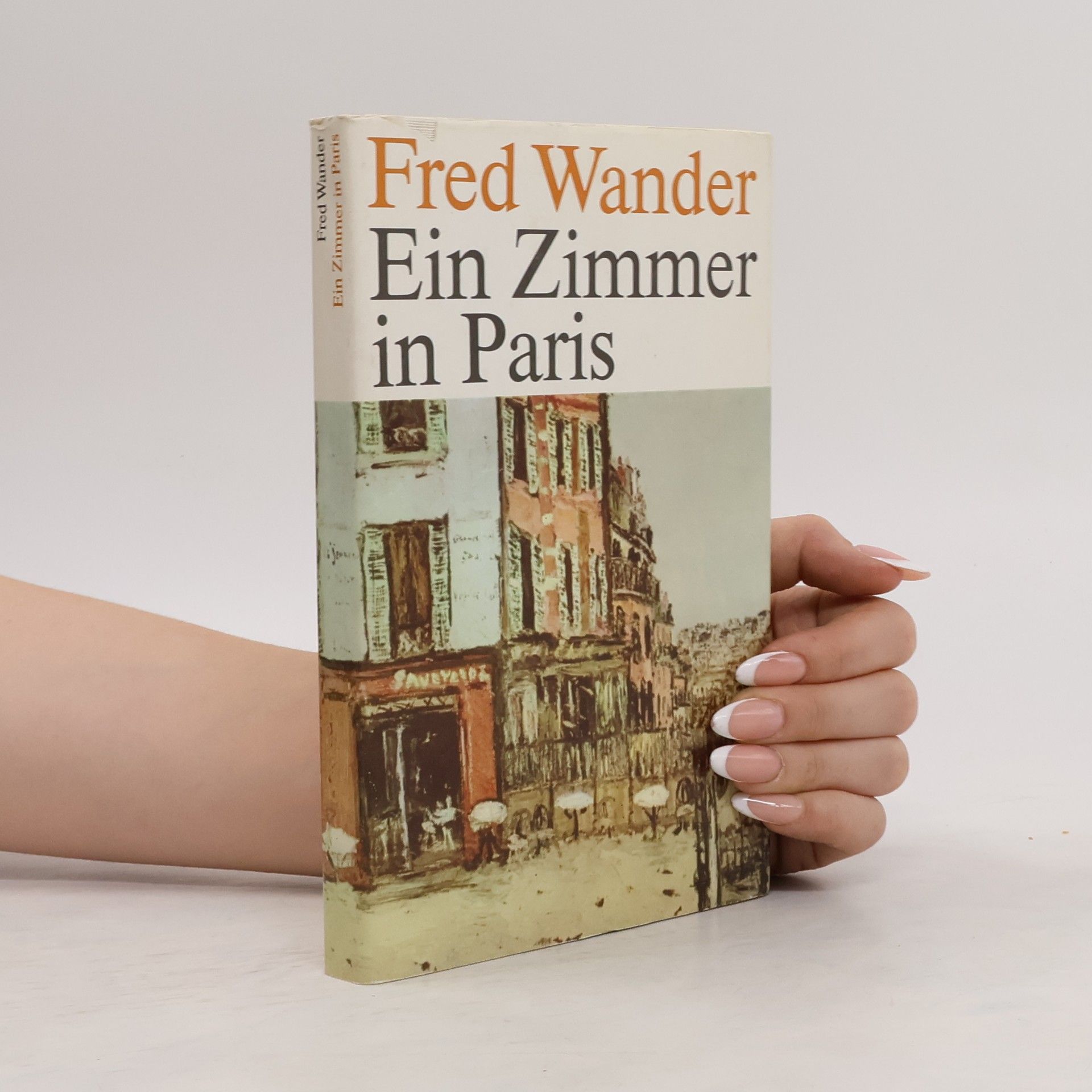

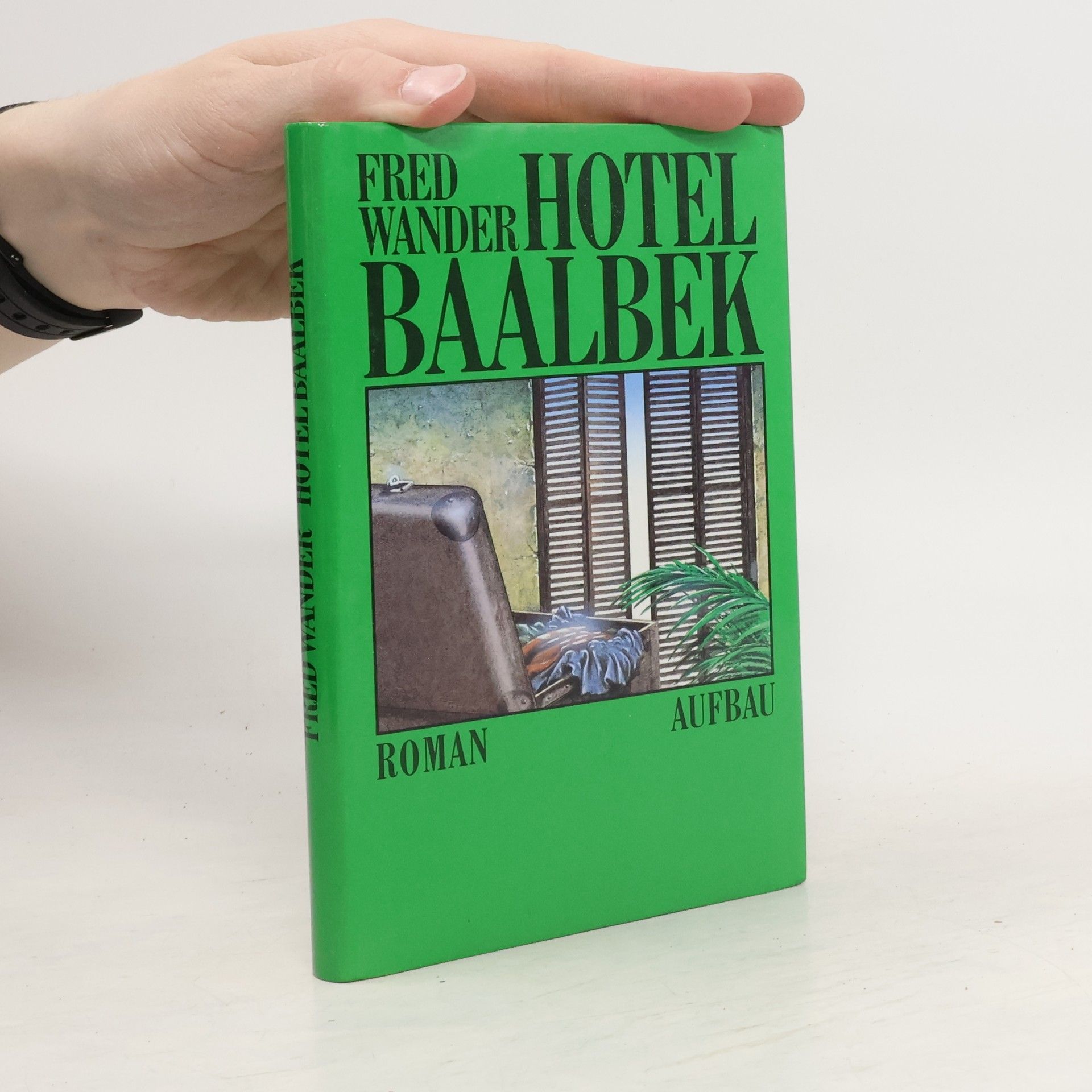

Der Romancier Fred Wander vergegenwärtigt sich in seinem großen Erinnerungsbuch noch einmal die Ereignisse seines Jahrhunderts: Kindheit und Jugend im proletarischen Wien, die Wanderjahre in Frankreich, Deportation nach Auschwitz und Buchenwald, die Übersiedlung in die DDR und die wachsende Enttäuschung und Fremdheit, die Jahre mit Maxie Wander und das Wiedersehen mit Paris. Seine Erinnerungen sind das Buch eines Zeitzeugen, der seine Gegenwart mit dem Blick von unten sieht.

Fred Wander Bücher

Fred Wander, geboren als Fritz Rosenblatt, war ein Romanautor und Journalist, dessen Überleben in den Konzentrationslagern des Zweiten Weltkriegs seine literarische Stimme maßgeblich prägte. Seine Werke tauchen oft in die Tiefen menschlicher Traumata und die Widerstandsfähigkeit des Geistes ein und spiegeln ein tiefes Verständnis für Leid und Hoffnung wider. Nach seiner Übersiedlung aus der DDR im Jahr 1983 ließ er sich in Wien nieder und setzte seine Auseinandersetzung mit diesen Themen in einem rohen, introspektiven Stil fort. Sein Schreiben zeichnet sich durch unerschrockene Ehrlichkeit und seine kraftvolle Erkundung der menschlichen Verfassung aus.

>>Denn nur im zweifachen Erinnern, vorwärts und rückwärts gewandt, sind die Ereignisse zu erkennen, wir leben nicht in der Gegenwart, leben in einem Nebel aus geronnener Zeit, gefrorenem Blut.<< >>Wanders letzter Roman ist ebenso ein grosser Emigranten- wie ein ergreifender Liebesroman. (...) ein ebenso reiches und atmosphärisch dichtes Buch voller Leben wie Wandere KZ-Roman >Der siebente Brunnen<.<<

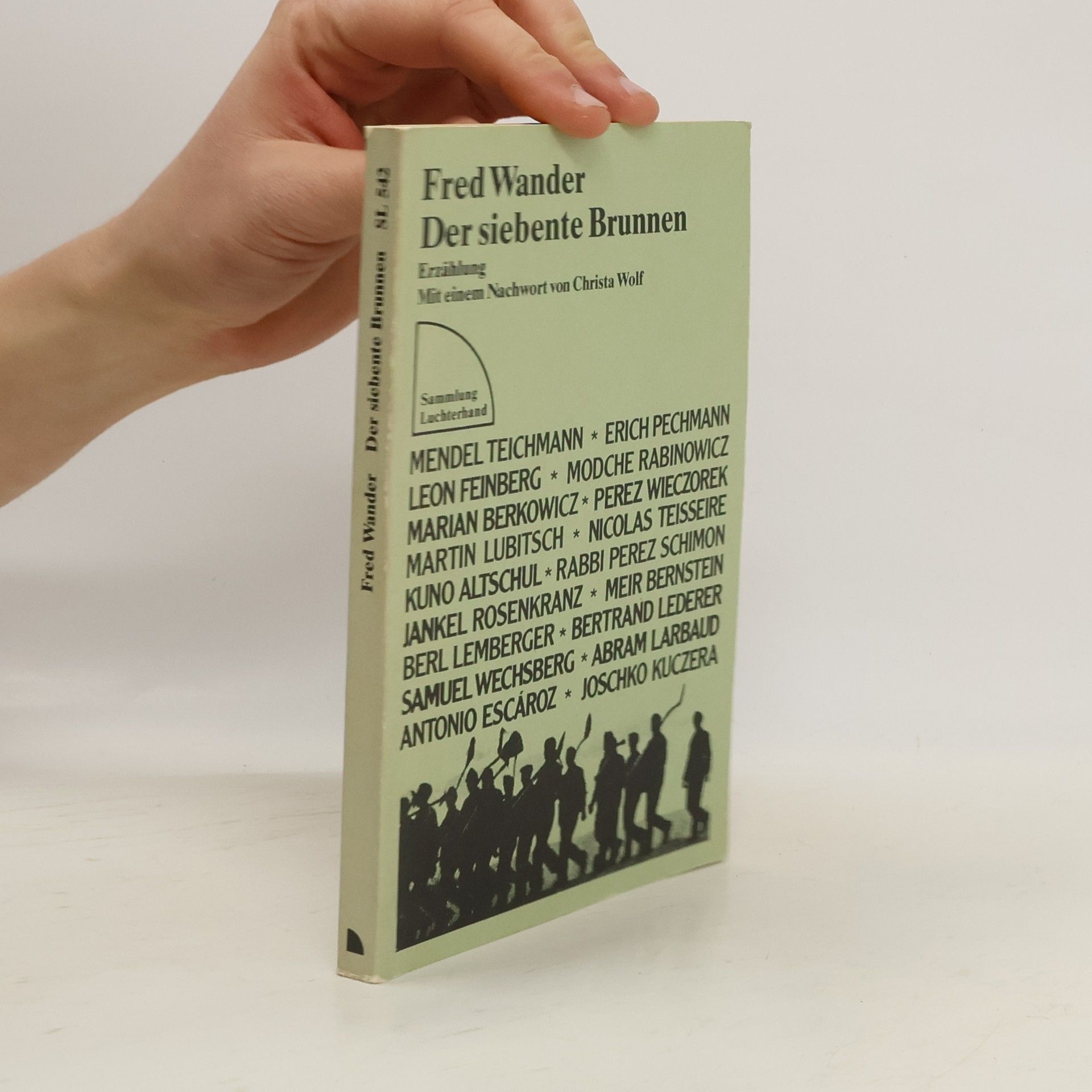

Die Wiederentdeckung eines Buches, das als eines der ersten in neuartiger Weise über den Holocaust spricht, beleuchtet die Herausforderungen des Erzählens von Geschichten, die mit Tod und Gewalt enden. In einer Zeit, in der Werke von Autoren wie Georges-Arthur Goldschmidt und Ruth Klüger neue Formen des Holocaust-Diskurses etablierten, nimmt dieses Buch eine besondere Stellung ein. Es thematisiert die Schwierigkeit, über das Unvorstellbare zu berichten, ohne sich von der Schwere der Ereignisse erdrücken zu lassen oder unangemessene Beschwichtigungen vorzunehmen. Der Autor reflektiert die Grundlagen menschlicher Sprache und Kommunikation, um den Opfern eine Stimme zu geben und ihre Geschichten aus der Anonymität zu reißen. Er ruft Namen, Stimmen und Gesichter in Erinnerung, beschreibt eine Vielzahl von Menschen – Starke und Schwache, Fromme und Ungläubige, Juden und Nicht-Juden – und vereint sie durch die Präsenz des Erzählers. Dieser persönliche Versuch, sich der zentralen Erfahrung des Lebens zu stellen, verleiht dem Werk seine emotionale Kraft und Wirkung. Die Erzählweise ermöglicht es dem Leser, an diesem einmaligen Erlebnis teilzuhaben und die komplexen Facetten des Überlebens und der Erinnerung zu erkunden.

Geschichte einer krebskranken Frau, zusammengestellt aus Tagebuchblättern und Briefen der 44jährigen, die in aller Öffentlichkeit über die einzelnen Stationen der Krankheit berichtet