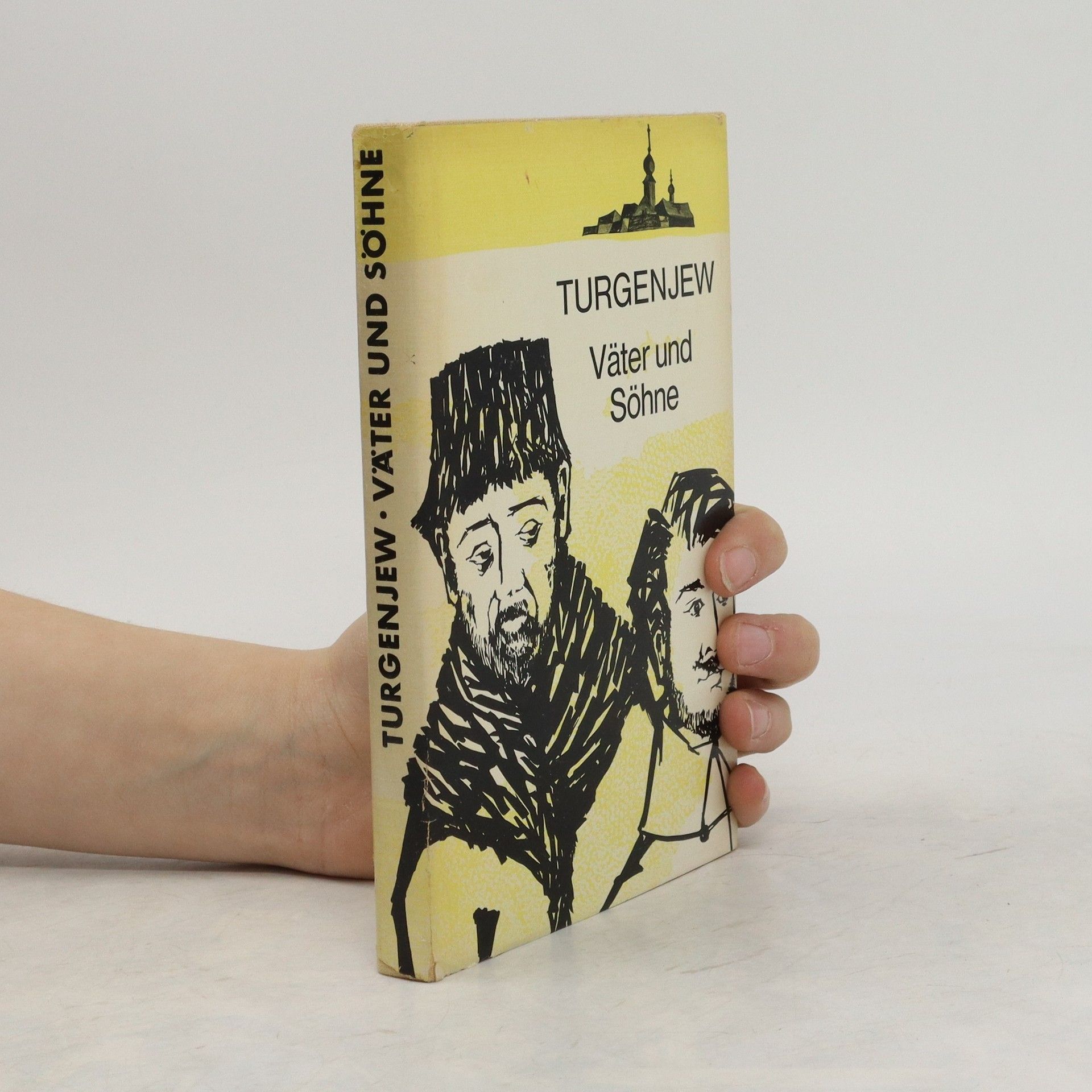

Iwan Turgenjews Väter und Söhne

Konflikte und Ähnlichkeiten der Hauptcharaktere

Studienarbeit aus dem Jahr 2006 im Fachbereich Russistik / Slavistik, Note: 1,3, Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg (Institut für Slavistik), Veranstaltung: Russischer Realismus, Sprache: Deutsch, Abstract: Im Jahr 1862 erschien ein Roman, dessen Handlung 1859 spielt, als in Russland die Aufhebung der Leibeigenschaft erwartet wurde. Dies spielt eine zentrale Rolle im Werk. Zu dieser Zeit entstanden viele neue und radikale Ideen, darunter der Nihilismus, verkörpert durch den Protagonisten Basarow. Die Handlung wechselt zwischen drei Hauptorten: Marjino, dem Wohnsitz von Nikolaj Petrowitsch Kirsanow und seinem Bruder Pawel Petrowitsch, Nikolskoje, wo Frau Odinzowa mit ihrer Schwester Katja lebt, und Basarows Elternhaus. Die Erzählsituation ist überwiegend auktorial, der Erzähler interagiert oft mit dem Leser und kennt die zukünftigen Ereignisse. Diese Arbeit analysiert die Figurenkonstellation der Hauptcharaktere und deren Reaktionen aufeinander. Die Beziehungen und Spannungen zwischen den Generationen sind entscheidend für die Handlung. Zunächst werden generationstypische Unterschiede betrachtet, die oft zu ideologischen Konflikten führen. Anschließend erfolgt ein Vergleich der Persönlichkeiten, wobei deutlich wird, dass die Charaktere auch anders zugeordnet werden können.