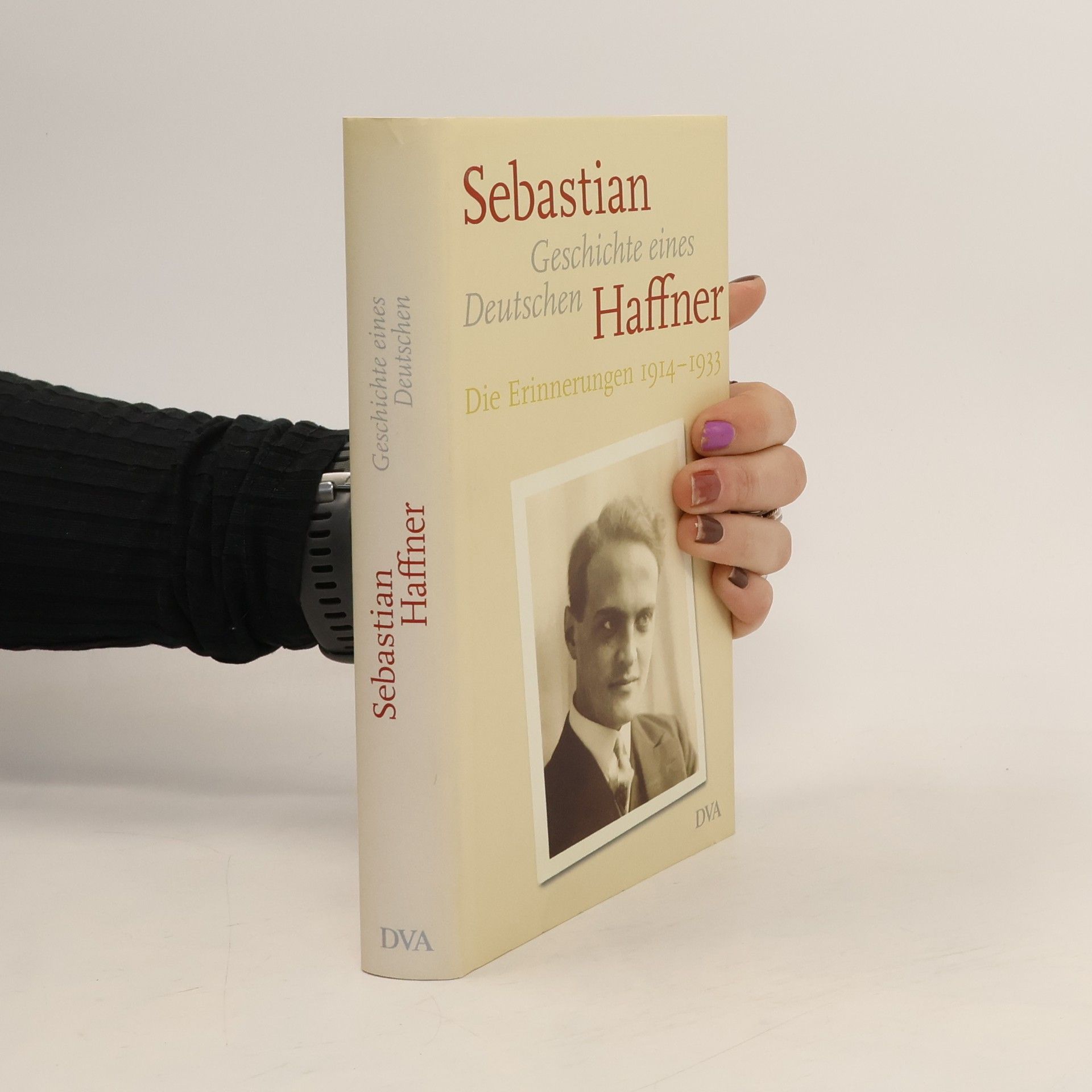

Die Erinnerungen eines großen Stilisten und Geschichtenerzählers schildern die ersten drei Lebensjahrzehnte eines klugen Mannes. Aufgewachsen in einer bürgerlichen Familie, empfindet der Junge den Ausbruch des Ersten Weltkriegs als Zerstörung seines Ferienidylls. Die Inflation von 1923, geprägt von jugendlichen Aktienspekulanten und hilflosen Vätern, wird für Sebastian Haffner zum Symbol einer aus den Angeln gehobenen Welt. Zehn Jahre später begibt er sich ins Exil, nicht wegen politischer oder rassischer Verfolgung, sondern weil die Nazis ihm nicht passten. Nach dem Krieg zählt Haffner zu den herausragenden Journalisten und Publizisten, sein Name steht für eine demokratische, unbestechlich liberale Gesinnung und einen eleganten, kunstvollen Stil. Nüchtern und ohne Eitelkeit, doch mit feiner Ironie und gelegentlichem Zorn, reflektiert er die Jahre zwischen 1914 und 1933 und beleuchtet die Verbindung zwischen dem Politischen und dem Individuellen. Diese Aufzeichnungen, die nun erstmals veröffentlicht werden, sind ein bedeutender Fund aus Haffners Nachlass. Sie erzählen nicht nur die „Geschichte eines Deutschen“, sondern die eines aufrechten Deutschen, was dieses Leben und diesen Text besonders wertvoll macht. Haffner, geboren 1907 in Berlin, emigrierte 1938 nach England und kehrte 1954 nach Deutschland zurück. Er starb 1999.

Eva Menasse Bücher

Margaret Atwood

Friedenspreis des deutschen Buchhandels 2017. Ansprachen aus Anlass der Verleihung

Der Stiftungsrat des Friedenspreises des Deutschen Buchhandels hat die kanadische Schriftstellerin, Essayistin und Dichterin Margaret Atwood als diesjährige Trägerin gewählt. Die Verleihung findet am 15. Oktober 2017 in der Paulskirche in Frankfurt am Main statt und wird live im Fernsehen übertragen. Der Friedenspreis, der seit 1950 vergeben wird, ist mit 25.000 Euro dotiert. Die Jury begründet ihre Entscheidung damit, dass Atwood in ihren Romanen und Sachbüchern ihr politisches Gespür und ihre Sensibilität für gefährliche Entwicklungen und Strömungen eindrucksvoll unter Beweis stellt. Sie zählt zu den bedeutendsten Erzählerinnen unserer Zeit und thematisiert in ihren utopischen und dystopischen Werken die sich wandelnden Denk- und Verhaltensweisen der Gesellschaft. Atwoods präzise Beobachtungen menschlicher Widersprüchlichkeiten zeigen, wie schnell vermeintliche Normalität ins Unmenschliche kippen kann. Ihre Haltung ist von Humanität, Gerechtigkeitsstreben und Toleranz geprägt. Mit wachem Bewusstsein und tiefem Verständnis für die menschliche Natur formuliert sie ihre Analysen und Sorgen auf eine sprachgewaltige und literarisch eindringliche Weise. Durch ihr Werk erfahren wir mehr über unsere Identität, unseren Platz in der Welt und die Verantwortung, die wir für ein friedliches Zusammenleben tragen.

Das neue Debattenbuch der SPIEGEL-Bestsellerautorin - Was die digitale Massenkommunikation zwischenmenschlich anrichtet. Nichts hat das Zusammenleben so umfassend verändert wie die Digitalisierung – wir denken, fühlen und streiten anders, seit wir dauervernetzt und überinformiert sind. Die Auswirkungen betreffen alle, egal, wie sehr sie die neuen Medien überhaupt nutzen. Es ist ein Stresstest für die Gesellschaft: Der Überfluss an Wissen, Geschwindigkeit, Transparenz und Unlöschbarkeit ist, unkanalisiert, kein Wert an sich. Demokratiepolitisch bedeutsam wird dies bei der vielbeschworenen Debattenkultur. Denn die Umgangsformen der sogenannten Sozialen Medien haben längst auf die anderen Arenen übergegriffen, Politik und Journalismus spielen schon nach den neuen, erbarmungsloseren Regeln. Eine funktionierende Öffentlichkeit – als Marktplatz der Meinungen und Ort gesellschaftlicher Klärung – scheint es, wenn überhaupt, nur noch in Bruchstücken zu geben.

»Wer den Mund aufmacht, macht sich angreifbar.« In Eva Menasses Essays und Reden lassen sich das Temperament und die unbändige Formulierlust dieser Autorin noch einmal neu entdecken: in liebevoll-boshaften Langzeitbeobachtungen über Deutsche und Österreicher, in engagierten politischen Interventionen, aber auch in leidenschaftlichen Bekenntnissen zu Lieblingsautoren wie Richard Yates, Alice Munro und Ulrich Becher. Ein besonderes Augenmerk gilt der öffentlichen Rolle des Schriftstellers, ein Feld, auf dem man in Deutschland bekanntlich nur alles falsch machen kann. Die Heinrich-Böll-Preisträgerin des vergangenen Jahres versucht zu ergründen, was der Preispatron heute denken, schreiben, tun würde. Sie hadert mit Günter Grass und hält ihm doch eine Geburtstagsrede, sie preist das literarisch-musikalische Genie Georg Kreislers und dankt Imre Kertész für die Mühe, die er sich und seinen Lesern mit seiner unerbittlichen literarischen Genauigkeit macht. Eva Menasses pointierte und elegante Texte werfen erfrischende Blicke auf die Gegenwart und beweisen die Relevanz von Literatur. Sie beziehen Stellung, sie sind ein starkes Plädoyer gegen Lauheit – und ein Lektüregenuss. »Der Gebrauch der Literatur ist mühsam. Sie stellt mehr Fragen, als sie Antworten gibt. Wenn sie antwortet, dann nicht auf die Fragen, die wir gestellt haben. Sie hat dunkle Falten und trübe Winkel, nur deshalb leuchtet sie und deshalb klärt sie auf.«

Jeder schweigt von etwas anderem. Dunkelblum scheint auf den ersten Blick eine gewöhnliche Kleinstadt zu sein, doch hinter der Fassade verbirgt sich die Geschichte eines schrecklichen Verbrechens, das die älteren Bewohner seit Jahrzehnten verbindet – und gleichzeitig zum Schweigen zwingt. Im Spätsommer 1989, während an der nahen Grenze zu Ungarn Hunderte DDR-Flüchtlinge warten, erscheint ein geheimnisvoller Besucher in der Stadt. Plötzlich kommt Bewegung in die Dinge: Auf einer Wiese am Stadtrand wird ein Skelett entdeckt, und eine junge Frau verschwindet. Die Spuren des alten Verbrechens tauchen wie Geister auf und konfrontieren die Dunkelblumer mit einer Vergangenheit, die sie für abgeschlossen hielten. In ihrem neuen Roman entwirft Eva Menasse ein umfassendes Geschichtspanorama, das die kleine Stadt immer wieder zum Schauplatz weltpolitischer Ereignisse macht. Die Geschichte thematisiert den Umgang der Bewohner mit historischer Schuld und ist ein schaurig-komisches Epos über die Wunden in der Landschaft und den Seelen der Menschen, die, im Gegensatz zur Erinnerung, nicht vergehen. „Die ganze Wahrheit wird, wie der Name schon sagt, von allen Beteiligten gemeinsam gewusst. Deshalb kriegt man sie nachher nie mehr richtig zusammen.“

»Kompromisse werden langsam und unter Schmerzen geboren. Sie erwachsen aus einer Zusammenarbeit, gegen die sich erst einmal jeder sträubt« – so einfach ist es, einen komplizierten Prozess zu beschreiben. Mit einer behänden Leichtigkeit schafft es die begnadete Essayistin Eva Menasse, zeitdiagnostisch Kernprobleme unserer Gegenwart in den Blick zu nehmen. Gesellschaftspolitisch bedeutsam sind ihre Gedankenspiele in einer Zeit von Fremdenfeindlichkeit, Rassismus, dem Erstarken autoritärer Politiker, Fake News, Aluhutträgern – denn wie all jenen begegnen? Ansichten als Hirngespinste abtun? Den Dialog verweigern? Oder auf sie zugehen und diskutieren, in der Hoffnung Denkräume zu öffnen? Menasse schreibt über Dinge, die uns alle angehen und über die wir weiterdenken sollten, um etwas gegen eine Verrohung der Gesellschaft zu tun. „Die vielgerühmte Freiheit, dass sich jeder zu allem äußern kann, schafft die gefährliche Illusion, dass das Aushalten anderer Meinungen nicht mehr nötig ist. Es war schon immer schwer, Kindern zu erklären, dass es keine garantierte Gerechtigkeit gibt, sondern dass man nur beständig an ihr arbeiten kann. Heute ist es schwer, Erwachsenen zu erklären, was ein Kompromiss ist und wozu man ihn braucht. Andere Meinungen dienen nicht mehr dazu, unsere eigenen zu überprüfen – sondern den Gegner zu markieren.“

Mit unbestechlichem Blick für Frauen, ihre menschlichen Schwächen und das, was man an ihnen lieben muss, zerlegt Eva Menasse die Biografie einer Frau in ihre unterschiedlichen Aspekte. In dreizehn Kapiteln zeigt sie Xane Molin als Mutter und Tochter, als Freundin, Mieterin und Patientin, als flüchtige Bekannte und treu lose Ehefrau. Zu Beginn ist Xane vierzehn Jahre alt und erlebt mit ihrer besten Freundin einen dramatischen Sommer. Am Ende ist sie Großmutter und versucht, für den Rest des Lebenswegs das Steuer noch einmal herumzureißen.

Tiere für Fortgeschrittene

- 316 Seiten

- 12 Lesestunden

»Wer die Welt so anlächelte, musste eine Schraube locker haben. Oder ein Schutzblech zu wenig über der Seele.« In den Erzählungen von Eva Menasse wird jede kuriose Tiermeldung zum Ausgangspunkt für tiefere menschliche Einsichten. Sie betrachtet ihre Protagonisten mit einem liebevollen, aber unerbittlichen Blick. Ein alter Despot, der sich gegen Veränderungen wehrt, sieht, wie die Demenz seiner Frau auch seine Vergangenheit auslöscht. Eine engagierte Mutter, die ihr muslimisches Kind schützt, erkennt, dass die Grenzen zwischen Gut und Böse verschwommen sind. Eine Frau wird sich der prägenden Einflüsse ihres Vaters bewusst, während eine Gruppe von Künstlern und Wissenschaftlern in der Hitze des Südens eine groteske Revolution plant. Menasse hat über Jahre hinweg Tiermeldungen gesammelt, die wie umgekehrte Fabeln menschliches Verhalten reflektieren. Leser können den Mustern und Motiven in ihren Erzählungen nachspüren, während andere sich von ihrem erzählerischen Talent mitreißen lassen. Ihre Geschichten vereinen pointierten Witz, Geheimnis und melancholischen Ernst und laden dazu ein, die menschliche Natur in all ihren Facetten zu erkunden.

Vienna

Roman

Ein großer Familienroman, der anekdotisch, lebendig und eindringlich vom Geschick eines jüdischen Familienclans in Wien erzählt. Sei es Königsbee, der noch jede Redewendung verballhornt hat, sei es die Mutter, die überm Kartenspiel beinahe die Geburt des Sohnes versäumt – die Lebensfäden der verschiedensten Menschen werden über räumliche Trennung hinweg, durch die Schrecken der Naziherrschaft und über die Familienstreitereien nach dem Krieg zusammengeführt im charmanten Wien der Kaffeehäuser. Ausstattung: mit Lesebändchen

Lässliche Todsünden

- 252 Seiten

- 9 Lesestunden

In einer postmodernen Gesellschaft untersucht Eva Menasse archaische Muster und die sieben Todsünden: Trägheit, Gefräßigkeit, Wollust, Hochmut, Zorn, Neid und Habgier. Ihre weltlichen Protagonisten stehen im Mittelpunkt, während sie Geschichten erzählt, die im Gedächtnis bleiben. Der Verzicht auf Gott führt nicht zur Abschaffung der Sünde. Menasse beleuchtet zentrale Themen der Literatur: Liebe, Hass, Schuld und Vergebung. Die Menschen verfehlen einander aus denselben Gründen wie vor Jahrhunderten. Ein Familienvater ist zu träge, um für sein Glück zu kämpfen, während ein junges Paar die Komplexität der Sexualität meidet. Ein Mann verpasst sein Leben, weil er keine Schwäche zeigen will, und ein geschiedenes Paar kämpft bis zum Grab ihres Kindes. Mit Leidenschaft und Empathie geht die Autorin mit ihren Figuren ins Gericht. Hinter den Fassaden, wo die Sünden verborgen sind, liegt der menschliche Kern. Die Todsünden berühren und überlappen sich, ebenso wie die Geschichten, in denen Orte und Figuren wiederkehren. Menasse schafft mit ihrem unverwechselbaren Witz und erzählerischen Schwung ein großes Ganzes, das die Leser fesselt und zum Nachdenken anregt.