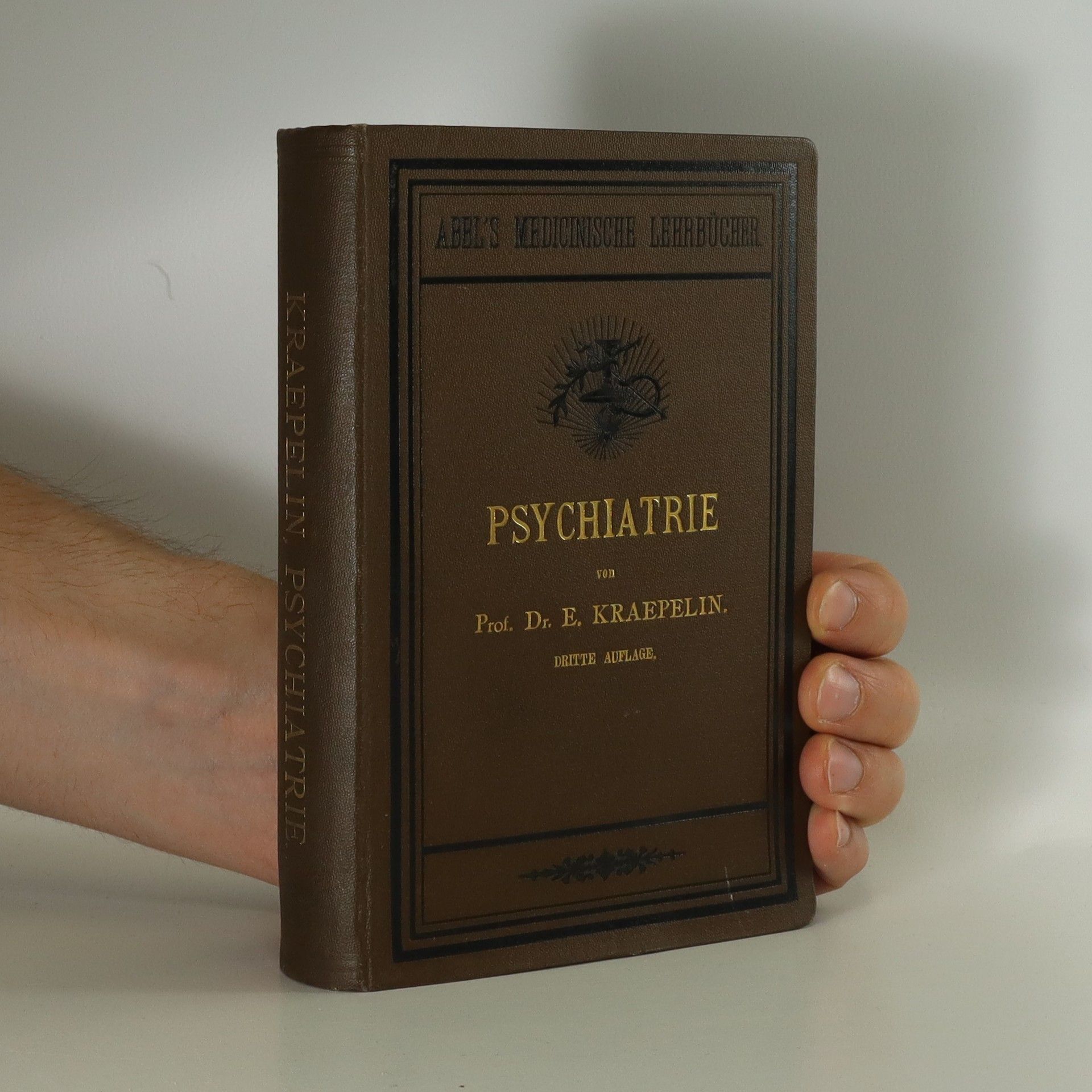

Emil Kraepelin Bücher

Lebenserinnerungen

- 290 Seiten

- 11 Lesestunden

Emil Kraepelin (15. Februar 1856-7. 0ktober 1926) hat Erinnerungen hinterlassen, die bisher nicht veroffentlicht worden sind. Mitarbeiter und Kollegen Kraepelins aus den letzten Jahren vor seinem Tod und Familien angehorige wussten von dem Lebensbericht. Da sie sich jedoch nicht sicher waren, ob diese Erinnerungen einem grosseren Publikum zuganglich ge macht werden sollten, blieben die Erinnerungen bisher unveroffentlicht. Bei einer Gedenkfeier aus Anlass der 50. Wiederkehr des Todestags von Emil Kraepelin in Munchen (1976) stimmten die auf dieser Feier anwesen den Nachkommen Kraepelins dem Vorschlag der Herausgeber zu, die "Le benserinnerungen" zu publizieren. Dadurch wird erst jetzt mehr uber das Le ben eines Mannes bekannt, dessen Werk die gesamte Psychiatrie seit Ende des letzten Jahrhunderts entscheidend und nachhaltig beeinflusst hat. Wenn man die Lebenserinnerungen liest, wird man sich eingestehen, dass man im Grunde wenig uber die Personlichkeit und den Lebensweg dieses grossen Psy chiaters wusste. Bisher fehlt ja auch immer noch eine breit angelegte und um fassende wissenschaftliche Biographie uber Kraepelin. Diese Lucke wird nun durch die Veroffentlichung der "Lebenserinnerungen" keineswegs geschlos sen. Aber vielleicht wird die Publikation dieser Erinnerungen doch zu einer Biographie anregen, die das rechte Licht auf die Personlichkeit, den Lebens weg und das wissenschaftliche Werk Kraepelins zu werfen vermag."