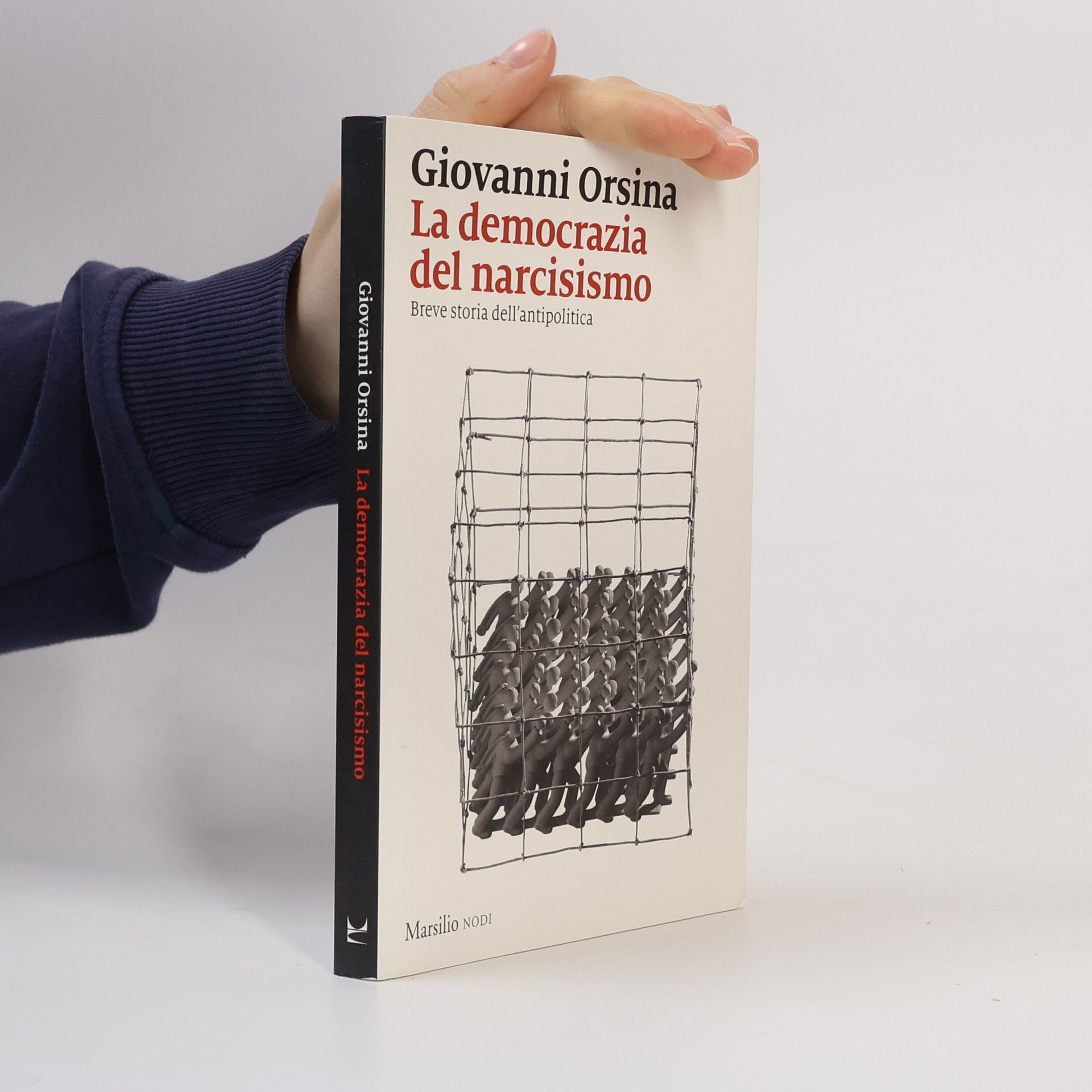

La democrazia del narcisismo. Breve storia dell'antipolitica

- 183 Seiten

- 7 Lesestunden

Se il populismo è sintomo e non malattia, da dove deriva il nostro rancore? La storia del divorzio tra cittadino e politica si snoda da Tocqueville a Tangentopoli, passando per il Sessantotto. Oggi, la politica sembra non controllare più il futuro e ha sempre meno potere, diventando un capro espiatorio per il risentimento universale. Riconoscere che questa crisi affonda le radici nel cuore della democrazia, in crescita da almeno un secolo, è fondamentale per comprenderla a fondo. Fino a poco tempo fa, l’ascesa del populismo era vista solo attraverso la lente della crisi finanziaria. Ma se l'economia è in ripresa, perché i "partiti del risentimento" continuano a guadagnare consensi? Giovanni Orsina indaga le origini di questo fenomeno all'interno della democrazia, analizzando il conflitto tra politica e cittadini negli ultimi cento anni. Sebbene alcune fasi siano comuni all'Occidente, la peculiarità italiana emerge con Tangentopoli, dove il sacrificio simbolico di un'intera classe dirigente segna la fine della repubblica dei partiti e l'inizio di un venticinquennio di antipolitica. Questo fenomeno ha influenzato figure come Berlusconi, Renzi, Grillo e la Lega, senza che nessuno sia riuscito a contenere le sue conseguenze negative.