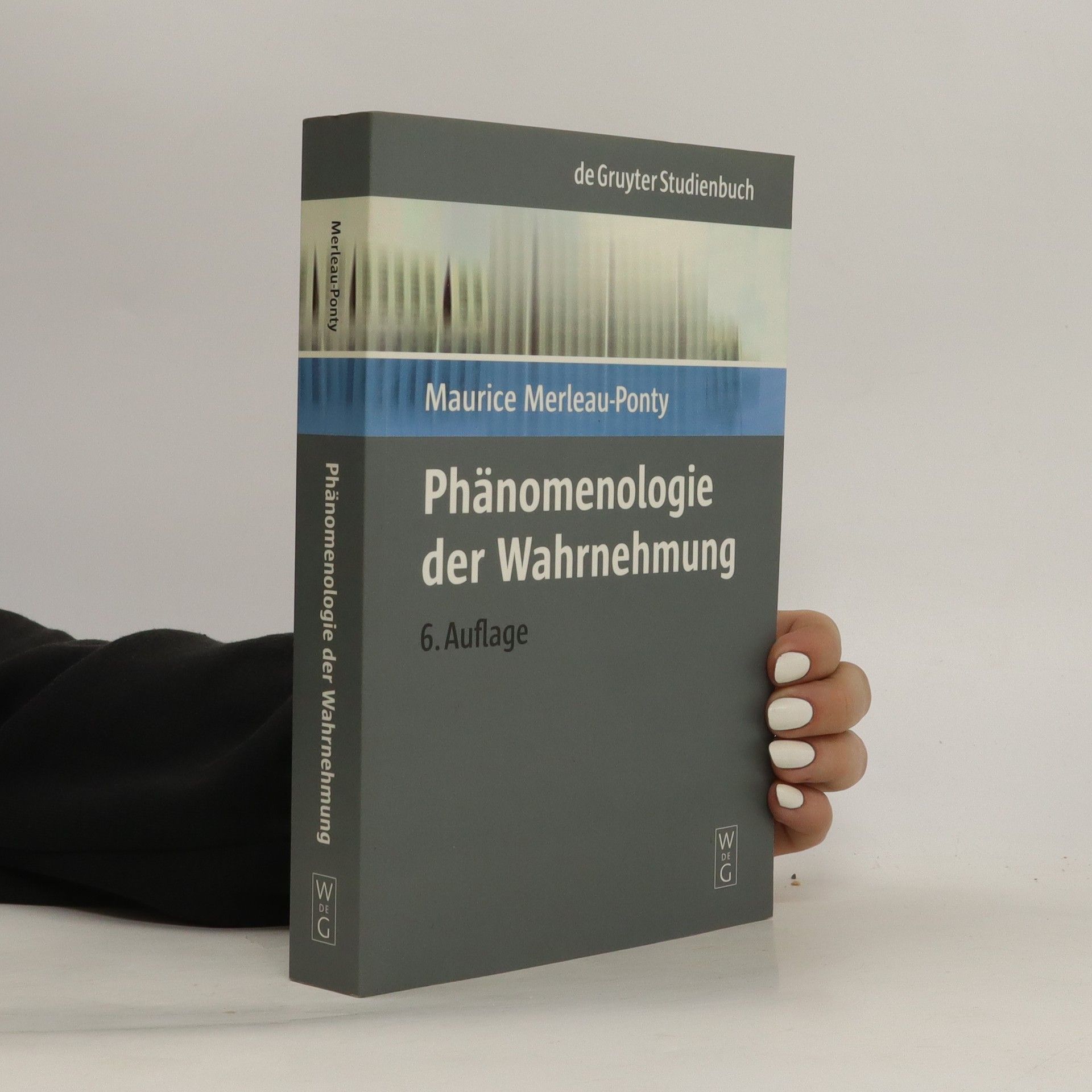

Phänomenologie der Wahrnehmung

- 535 Seiten

- 19 Lesestunden

Maurice Merleau-Ponty war ein französischer phänomenologischer Philosoph, dessen Kernargument die grundlegende Rolle der Wahrnehmung für das Verstehen und die Auseinandersetzung mit der Welt hervorhebt. Im Gegensatz zu anderen Phänomenologen beschäftigte sich Merleau-Ponty intensiv mit den Wissenschaften, insbesondere der deskriptiven Psychologie. Dieses Zusammenspiel machte seine Schriften einflussreich für das neuere Projekt der Naturalisierung der Phänomenologie, das Erkenntnisse aus Psychologie und Kognitionswissenschaften nutzt. Seine Arbeit bietet eine einzigartige Perspektive auf die verkörperte Natur der Erfahrung und regt die Leser an, die Beziehung zwischen Geist, Körper und Welt neu zu überdenken.

In drei erstmalig übersetzten Selbstdarstellungen aus den Jahren 1933, 1934 und 1946 entwirft Maurice Merleau-Ponty das Programm einer dezidiert phänomenologischen Wahrnehmungsphilosophie. Beginnend mit vorausschauenden Andeutungen über seine zukünftigen Absichten, Kritiken seiner philosophischen Gegner und Beschreibungen seiner angestrebten Methoden, endet er mit einer faszinierenden Verteidigung seiner berühmten These vom Primat der Wahrnehmung. In der Perspektive der epochalen Phänomenologie der Wahrnehmung erscheint das Phänomen der Wahrnehmung mehr als nur ein mögliches Thema der Phänomenologie zu sein: Das Primat der Wahrnehmung impliziert Konsequenzen für die Philosophie in all ihren Erscheinungsformen. Merleau-Pontys Entdeckung der Wahrnehmung wird zu einem gleichermaßen aktuellen wie radikalen Programm für das phänomenologische Philosophieverständnis.

Frontmatter -- Einleitung: Das Problem der Beziehungen zwischen Bewußtsein und Natur -- I. Abschnitt: Das Reflexverhalten -- 1. Kapitel: Die klassische Reflexauffassung und ihre Hilfshypothesen -- 2. Kapitel: Die Interpretation des Reflexes in der Gestalttheorie -- 3. Kapitel: Schlußresultat -- II. Abschnitt: Die höheren Verhaltensweisen -- 1. Kapitel: Die Reflexologie Pawlows und ihre Postulate -- 2. Kapitel: Der „zentrale Abschnitt" des Verhaltens und das Problem der Lokalisation -- 3. Kapitel: Die Strukturen des Verhaltens -- III. Abschnitt: Physische, vitale und menschliche Ordnung -- 1. Kapitel: Die Struktur in der Physik -- 2. Kapitel: Die vitalen Strukturen -- 3. Kapitel: Die menschliche Ordnung -- IV. Abschnitt: Die Leib-Seele-Beziehungen und das Problem des Wahrnehmungsbewußtseins -- 1. Kapitel: Die klassischen Lösungen -- 2. Kapitel: Hat der Naturalismus nicht seine Wahrheit? -- Literaturverzeichnis -- Namenregister -- Sachregister

Maurice Merleau-Ponty is one of the few major phenomenologists to engage extensively with empirical research in the sciences, and the only one to examine child psychology with rigor and in such depth. His writings have recently become increasingly influential, as the findings of psychology and cognitive science inform and are informed by phenomenological inquiry. Merleau-Ponty’s Sorbonne lectures of 1949 to 1952 are a broad investigation into child psychology, psychoanalysis, pedagogy, phenomenology, sociology, and anthropology. They argue that the subject of child psychology is critical for any philosophical attempt to understand individual and intersubjective existence. Talia Welsh’s new translation provides Merleau-Ponty’s complete lectures on the seminal engagement of phenomenology and psychology.