In the 13th century B. C., under the aegis of Moses, the first religion arose claiming to be solely in possession of the truth. Later, but with the same trust in the truth of its own claims, Christianity took over this role from Judaism. And with the claim to representing the pure doctrine, the followers of Luther and Zwingli eventually severed themselves from the Catholic Church of that day. The American Founding Fathers of representative, modern democracy were infused with a pride in having replaced the already progressive British constitution by an even better one. This, they propagated for the first time in human history, was to be grounded solely on the principles of reason and humanitarianism. The Russian revolutionaries, as they were acting for the whole human race, also wanted to replace what had gone before by means of a revolution, through which man would find his true destiny. All of these turning points in history, at which one culture consciously disassociated itself from its own mother culture, prove to be connected to each other in an amazingly long row of structural commonalities. The novelty of this unusual book lies especially in its imaginative and at the same time critical conjunction of disparate but key historical events. The author, who has penned a number of previous scientific publications, surprises his readers here with a long and fascinating historical essay.

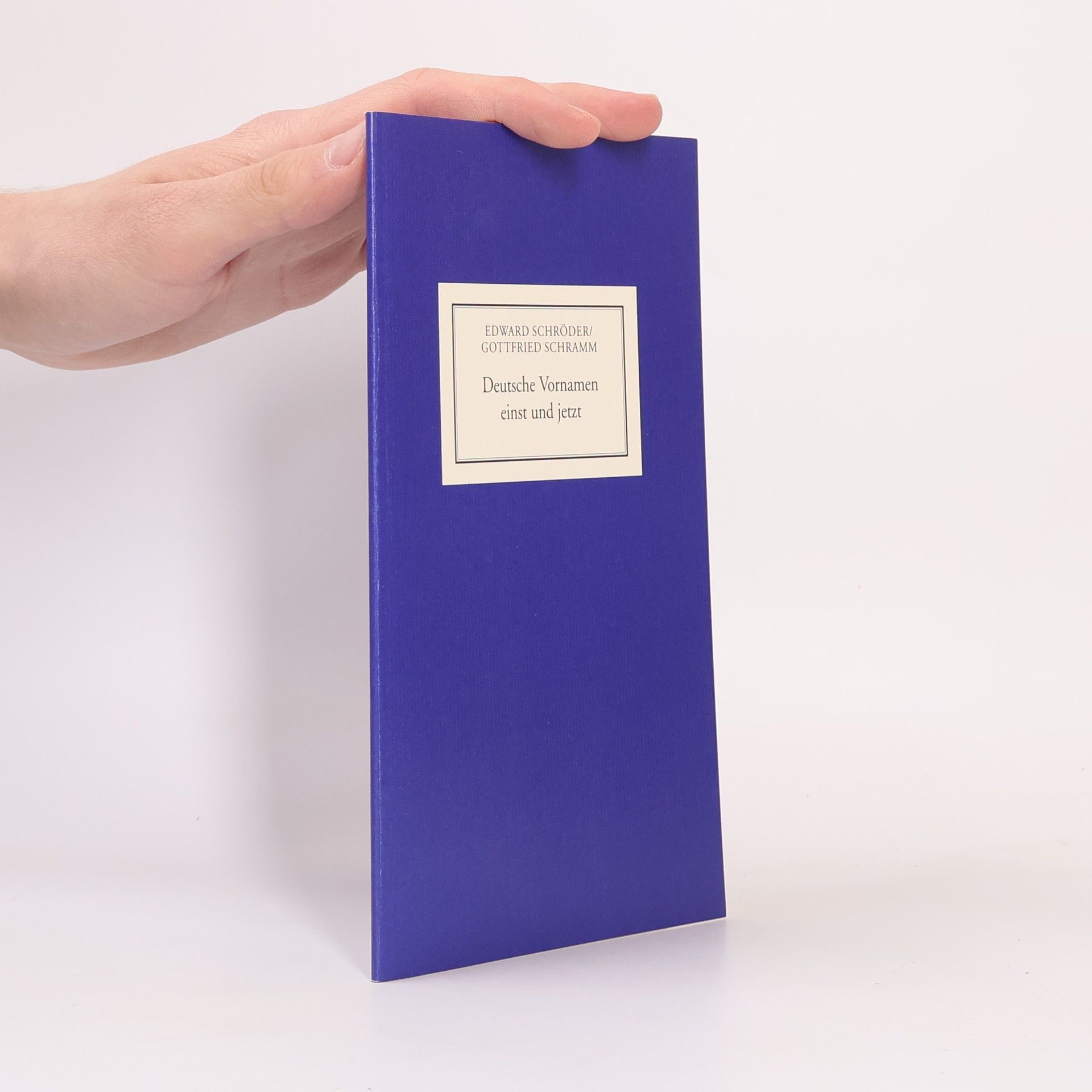

Gottfried Schramm Bücher

11. Jänner 1929 – 26. Oktober 2017