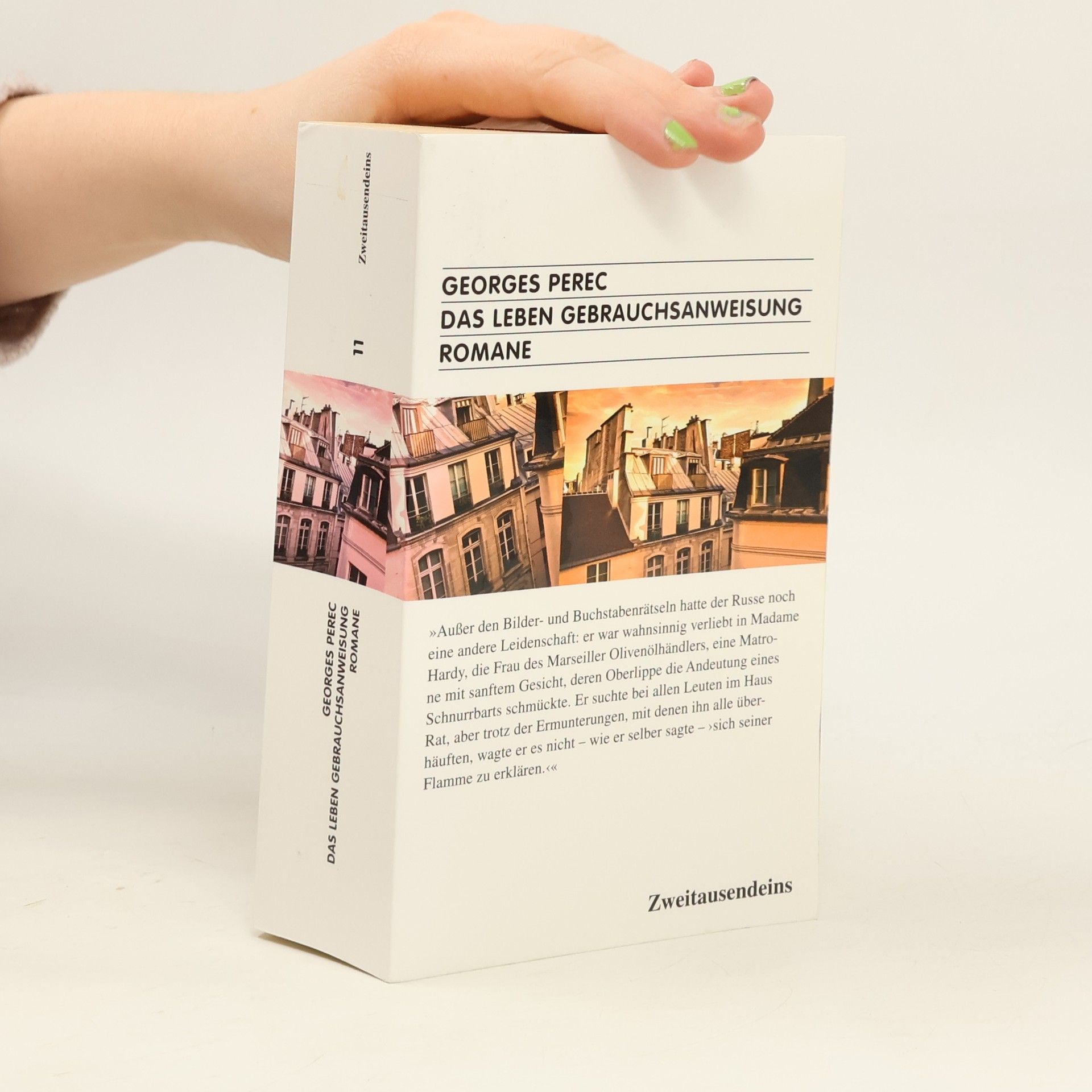

Georges Perecs Roman „Das Leben Gebrauchsanweisung“ begeistert durch seine Vielfalt und Kreativität. In einem Mietshaus mit 99 Zimmern entfalten sich 107 Geschichten, die zusammen ein einzigartiges Leseerlebnis bieten. Kritiker loben das Buch als Meisterwerk der Fabulierkunst, das tiefgründig und unterhaltsam ist.

Georges Perec Bücher

Georges Perec war ein französischer Romanautor, Filmemacher und Essayist, der für seine spielerische Auseinandersetzung mit Sprache und Struktur gefeiert wurde. Als Mitglied der Oulipo-Gruppe zeichnen sich seine Werke oft durch experimentelles Wortspiel, Listen und Klassifizierungsversuche aus, die häufig von einer melancholischen Grundstimmung durchdrungen sind. Perecs Schreiben ist durch formale Zwänge gekennzeichnet, wie zum Beispiel einen Roman, der vollständig ohne den Buchstaben 'e' verfasst wurde und als kraftvolle Metapher für seine jüdische Erfahrung während des Zweiten Weltkriegs dienen kann. Er erforschte Themen wie Erinnerung, Verlust und Identität und verknüpfte dabei oft Fiktion mit autobiografischen Elementen, um die Komplexität der menschlichen Existenz zu beleuchten.

Vom leeren Blatt Papier über das Bett, die Treppe, die Wand, das Mietshaus, die Straße über das Land und die Welt ins Universum: Träume von Räumen durchmisst spielerisch Raum und Räume, vom Allernächsten bis hin ins Fernste. Sogenannte praktische Übungen (»Durchqueren Sie Paris, aber nur durch Straßen, in deren Name ein C vorkommt!«) unterbrechen die Anordnung mit federleichter Konkretheit, und sehr persönliche Miniaturen sorgen dafür, dass das Spiel niemals im Unverbindlichen verbleibt. Kein anderes Buch kann wohl als so typisch für Perecs Werk bezeichnet werden: ein Panorama literarischer Schnipsel, Sprachspiele, Kurzessays, Glossen und Experimentalanordnungen. Lange vergriffen, ist einer der programmatischsten und wirkmächtigsten Texte des großen Experimentators Georges Perec in einer neuen Ausgabe endlich wieder auf Deutsch zugänglich. Ein idealer Einstieg in die Lektüre Georges Perecs.

Das Moped gehört dem Unteroffizier Pollak Henri, der damit allabendlich von der Kaserne in den heimatlichen Montparnasse knattert, um sich durch Entledigung der Uniform in einen offenkundigen Zivilisten zu verwandeln und zu seinen Spezis zu stoßen, die bei reichlich Rotwein über Hegellius und Lukasch diskutieren. Da wird eines Tages sein Freund Kara- wie heißt er noch? Karasek? Karamalz? Karabambuli? in den Krieg nach Algerien einberufen - und will nicht. Was tun? Man tüftelt ein Drückebergerprogramm aus, das von der komplizierten Armfraktur über das Verrücktstellen bis zum vorgetäuschten Selbstmord reicht. Aber Karasowieso geht seine eigenen Wege. Ein fröhlicher Anarcho-Text, in dem unter Aufbietung von Perecs gesamtem Arsenal an rhetorischen (Quatsch-)Figuren dem Pazifismus gehuldigt wird. Die kongeniale, einzigartig komische Übersetzung von Eugen Helmlé macht die Lektüre zu einem besonderen Vergnügen.

Dreh- und Angelpunkt von Georges Perecs nun endlich wieder im regulären Buchhandel verfügbaren Kultklassiker ist ein Pariser Mietshaus, das in 99 Kapiteln ebenso viele Zimmer vorstellt, und deren exakt 1467 Figuren zählendes Personal (Bewohner und Besucher, Vorgänger und Liebhaber, Verwandte und Verflossene…) an einem Roman sondergleichen weben. Unwiderstehlich hineingezogen in ergreifende, spannende, witzige, unglaubliche, grausige und verrückte Erzählungen (»Geschichte von dem vom Pech verfolgten Motorradfahrer«, »…von dem Mädchen, das zu dick war, und seinem Turm«, »…von dem unverstandenen Anthropologen«, »…von dem Innenarchitekten, der die Küche wieder abreißen ließ, auf die er so stolz war«, »…von dem Warschauer Clown«, »…von dem Mann, der Aquarelle malte und Puzzles daraus machen ließ« etc.), lesen wir von Einsamkeit und Verstrickung, Scheitern und Glück und dabei stets große Literatur. Das Leben. Gebrauchsanweisung entwirft ein kaleidoskopisches Panorama, ein kunstvoll gestaltetes Puzzle der menschlichen Existenz.

Der Obstgarten

Erinnerungen an Georges Perec

Den Stil von dessen Buch »Je me souviens« wählend erinnert sich Harry Mathews an seinen verstorbenen Freund Georges Perec und zeichnet ein zärtliches Bild gemeinsam erlebter Tage und Stunden. Die von großer Intimität getragene Trauerarbeit macht den Text zu einem literarischen Juwel, das nahe Einblicke in die Person des großen Autors und Freundes gewährt.

Ein Kunstkabinett

Geschichte eines Gemäldes

»Ein Kunstkabinett«, ein Bild des deutsch-amerikanischen Künstlers Heinrich Kürz, zeigt den steinreichen Bierbrauer Hermann Raffke inmitten seiner Gemäldesammlung. Unter diesen Bildern befindet sich, abermals, »Ein Kunstkabinett«, was dazu einlädt, vom Bild ins Bild ins Bild ins Bild zu steigen. Dass es in der unendlichen Wiederholung Abwandlungen, Brüche und Fehler zu entziffern gibt, weckt im Publikum einen Ehrgeiz, der sich zur Hysterie aufschaukelt. Unweigerlich folgt darauf ein Kunstskandal. Fakten und Fiktion, Spiel und Fallstrick, Fälschung und Replik, Biographie und Anekdote, Beglaubigtes und wild Erfundenes finden sich lustvoll ineinander verwoben, und wie stets bei Perec blitzt die höchste Erzählkunst mitten in der vermeintlichen Statik der Bildbeschreibung auf.

Ein freundlicher, dichter Meistertext Vom 18. bis 20. Oktober 1974 lässt sich Perec zu unterschiedlichen Tageszeiten in Cafés und am Brunnen an der Place St. Sulpice nieder und notiert, was sich Touristen oder Reiseschriftsteller aufschreiben. Er schaut dem chaotischen Durchgangsleben rund um die Kirche zu, er registriert auch, was geschieht, wenn eigentlich nichts passiert. Unermüdlich neugierig darauf, wie die Wahrnehmungsbilder sein Denken verändern. Perec lesend, schärfen wir unseren eigenen Blick.

Ein Mann der schläft

- 141 Seiten

- 5 Lesestunden

»Aus der Mansarde des Wahnsinns.«Peter Henning in ›Die Welt‹ Über den Dächern von Paris lastet brütend die Sommerhitze. Und in der winzigen Dachwohnung eines Soziologiestudenten klingelt der Wecker: zeit fürs Examen. Aber der Mann steht nicht auf und er geht nicht zur Prüfung. Einfach so? Nein, denn was zunächst wie TRägheit und Lebensunfähigkeit aussihet, entwickelt sich zu einem Experiment, einem mit Methode und analytischer Scharfsicht betriebenen Wahnsinn, einem letztlich ganz und ga modernen Seelen-Abenteuer.

In der Diktatur Grianta verschwindet der französische Kriminalschriftsteller Robert Serval. Der Konsul beauftragt Veyrand mit den Ermittlungen. Er hofft, im Manuskript von Servals letztem Roman Hinweise zum Verbrechen zu finden, entdeckt jedoch ein weiteres Todesopfer.