Systematické dějiny evropské metafyziky. Má 4 části: v první autor načrtává vlastní filosofické stanovisko, založené na kritickém čtení klasických i moderních autorů; v druhé rozebírá klasickou, aristotelsko-tomistickou gnoseologii a potažmo metafyziku; ve třetí části se věnuje filosofické moderně od Descarta přes Kanta, německý idealismus až po Husserla; čtvrtá část si všímá současné filosofické produkce na tomto poli.

Horst Seidl Reihenfolge der Bücher (Chronologisch)

27. August 1938

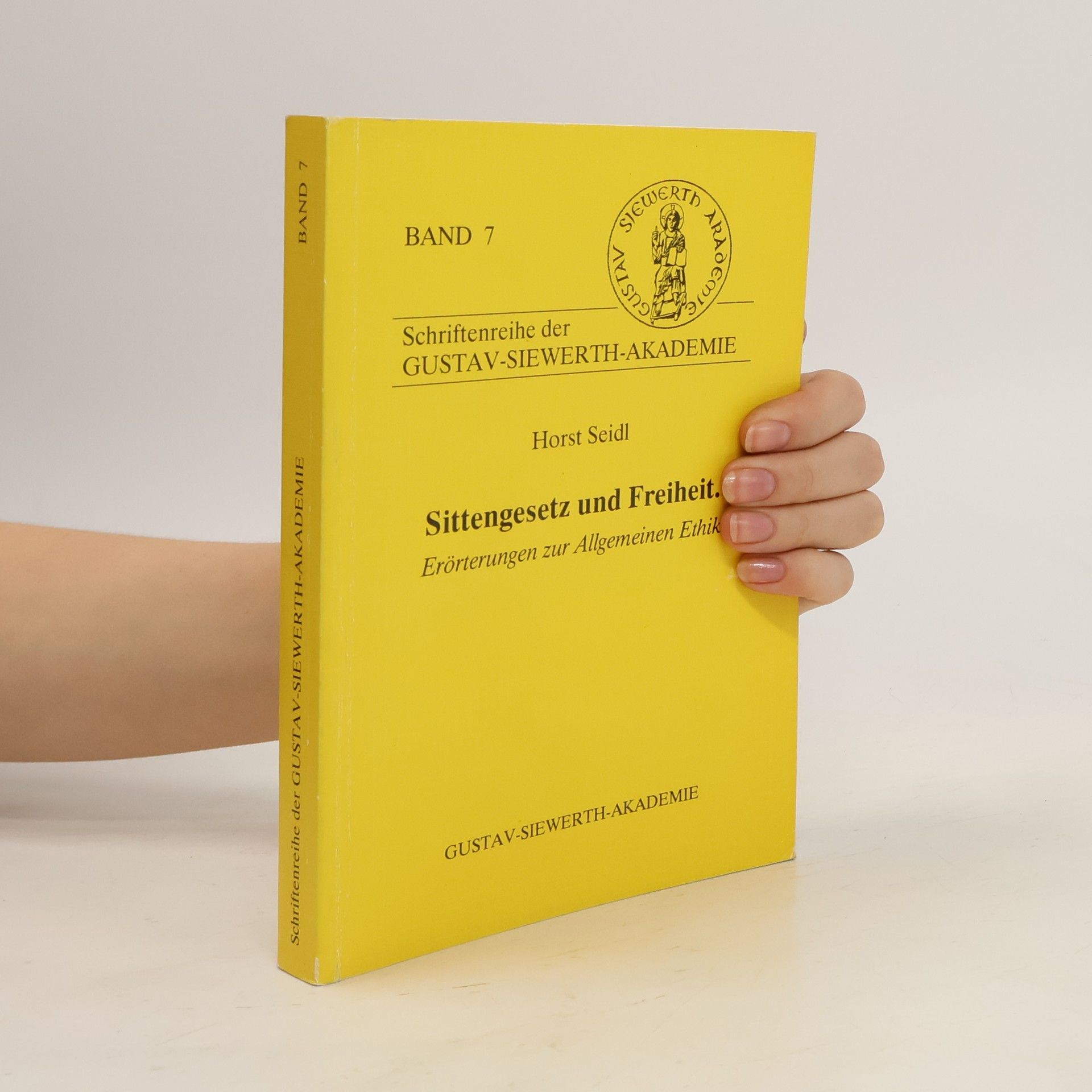

Sittengesetz und Freiheit

Erörterungen zur Allgemeinen Ethik