Přítomnost obrazů. Rozhovor Ivana Folettiho s Hansem Beltingem Obsah této knihy, která představuje dlouhodobý neformální rozhovor, zahrnuje období od jara 2017 do začátku ledna 2023. Byl to rozhovor mezi přáteli, protahovaný telefonáty a návštěvami doma, ale s onou jiskrou elektrizujícího vzrušení živeného společnými zájmy a touhami. Hans Belting, jeden z největších historiků umění vůbec, zde vypráví svou intelektuální parabolu. Při putování z poválečného Německa do Spojených států na konci padesátých let, do Evropy druhé poloviny dvacátého století a na začátek nového tisíciletí čtenáři pomalu odhalí společné nitky jeho životního příběhu: mihotavou funkci obrazů mezi tělem a objektem, otevřenost ke spolupráci a interdisciplinaritě a samozřejmě fascinaci dějinami obrazů od středověku až po současnost.

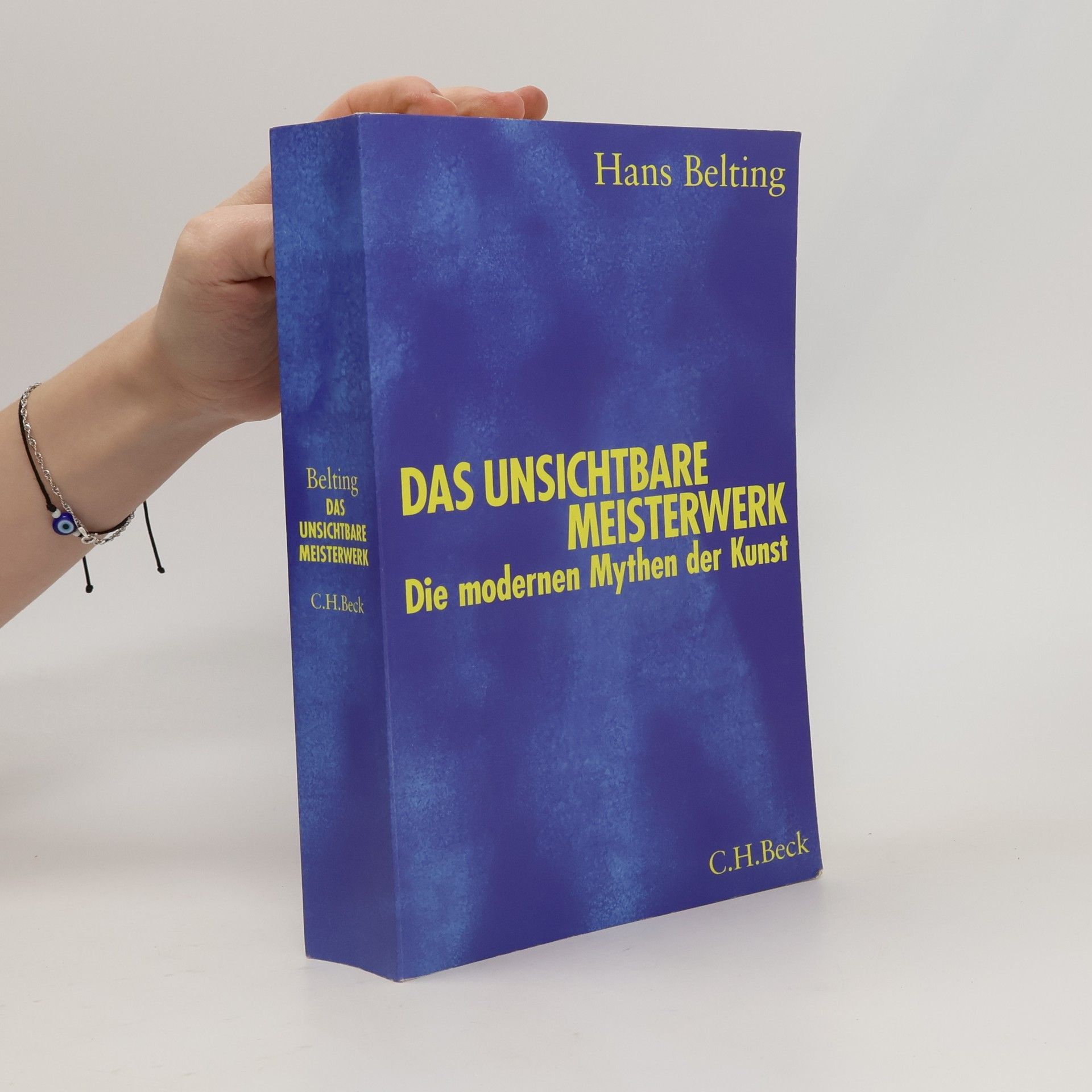

Hans Belting Reihenfolge der Bücher (Chronologisch)

Hans Belting ist ein deutscher Kunsthistoriker und Theoretiker, dessen Werk sich mit mittelalterlicher, Renaissance- und zeitgenössischer Kunst befasst. Er ist bekannt für seine Beiträge zur Bildtheorie, in denen er die komplexe Beziehung zwischen Kunst, Kultur und Wahrnehmung untersucht. Beltings Werk taucht tief in die theoretischen Grundlagen visueller Darstellung und deren Einfluss auf unser Weltverständnis ein.

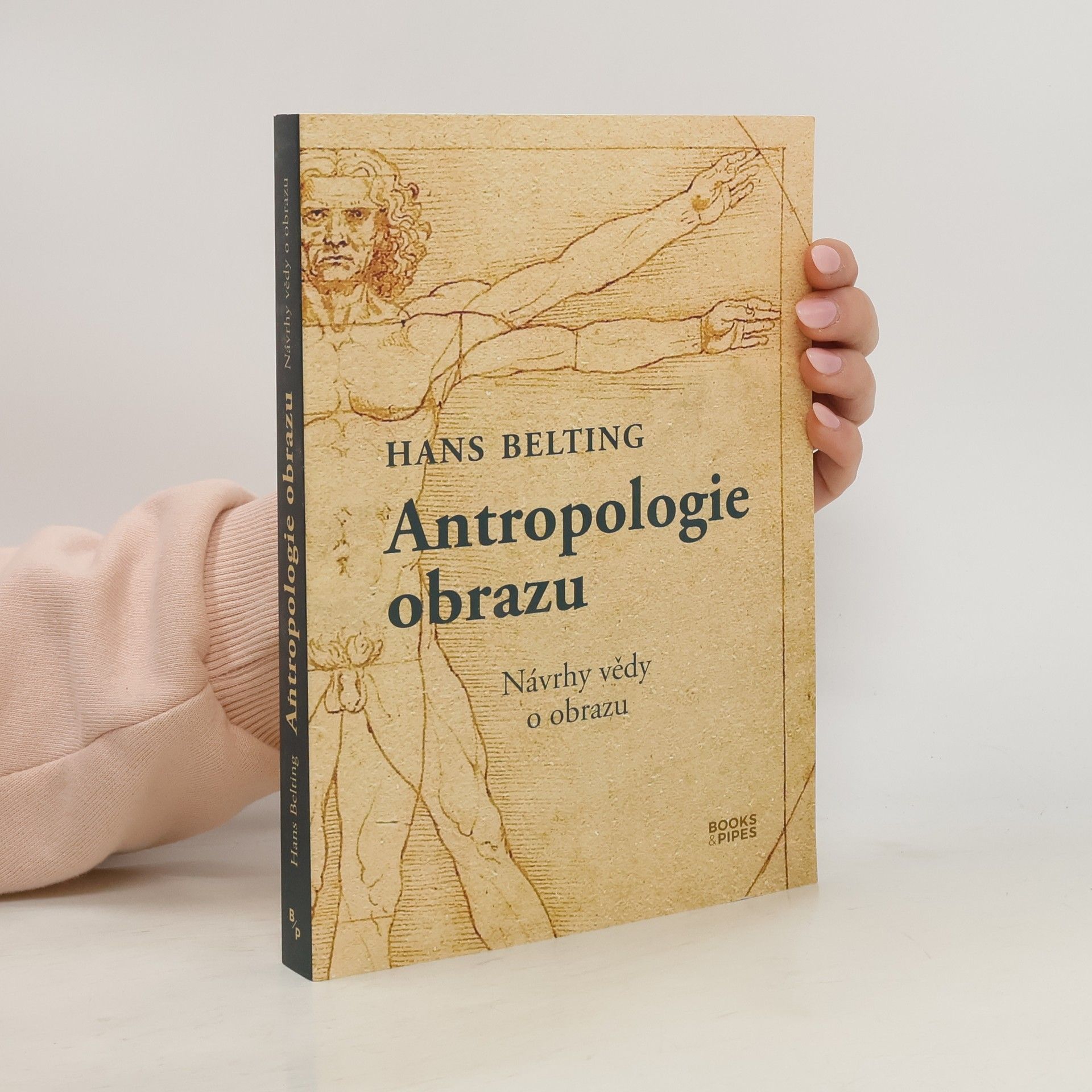

Antropologie obrazu - Návrhy vědy o obrazu

- 240 Seiten

- 9 Lesestunden

Převratná a dnes již klasická práce Antropologie obrazu předního německého historika umění Hanse Beltinga v posledních dvaceti letech výrazně ovlivnila přemýšlení o dějinách umění. Jak již napovídá její podtitul, autor v ní přináší nový „návrh vědy o obrazu“. Kniha představuje originální, náročný a provokativní popis toho, co obrazy jsou a jak fungují. „Význam Beltingova textu netkví pouze v jeho schopnosti ptát se například na roli smrti v soudobé civilizaci. Téma, které mě osobně se skoro dvacetiletým odstupem od prvního přečtení zasáhlo nejvíce, je rozhodně způsob, kterým Belting vidí a popisuje zásadní společenské změny, jež do našeho světa přinášejí virtuální obrazy. V roce 2001 jako by předpovídal vývoj a dopad moderních technologií na náš každodenní život.“ / Z úvodního textu Ivana Folettiho /

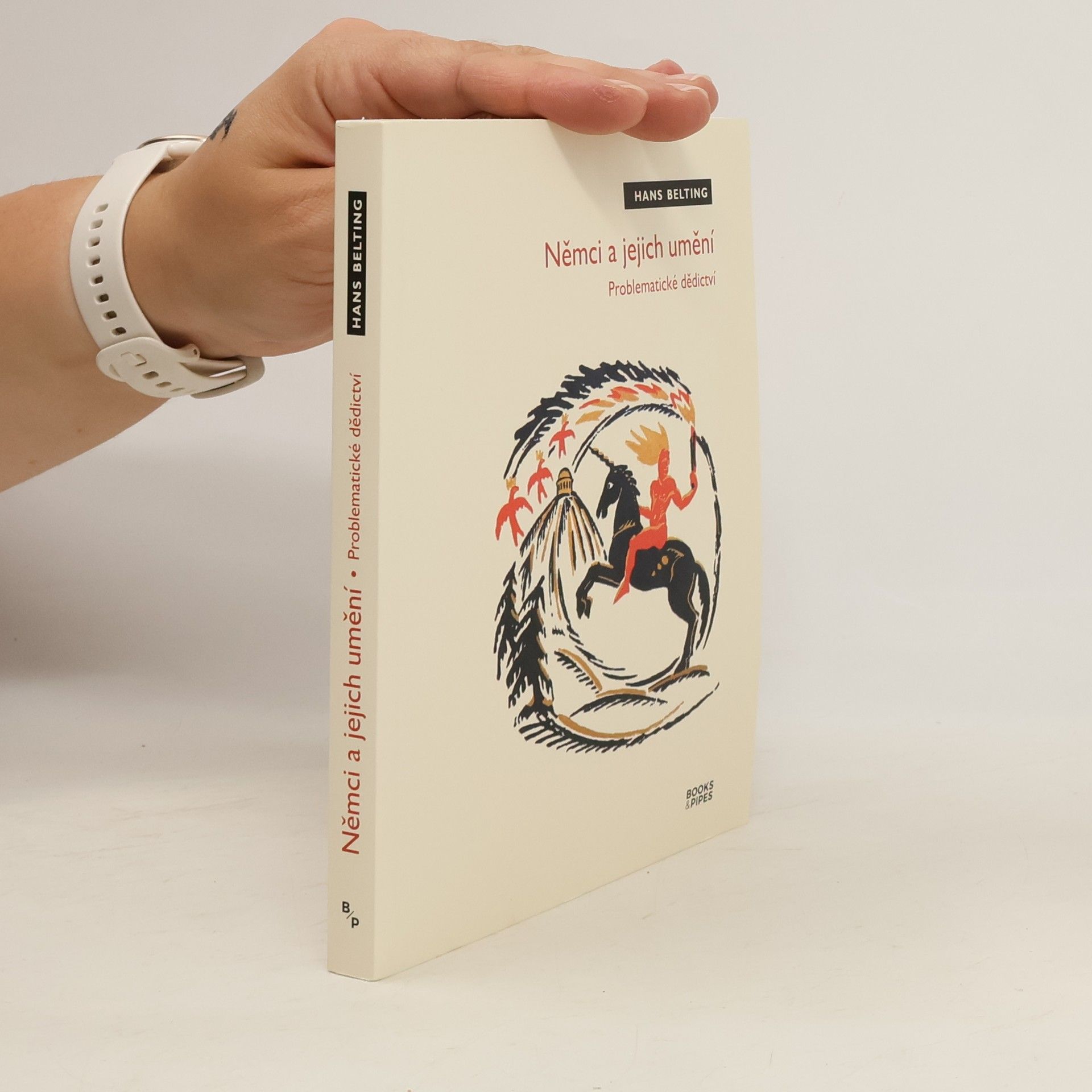

Němci a jejich umění

- 128 Seiten

- 5 Lesestunden

Přehledná práce předního historika umění se zamýšlí nad tím, co je specificky německého na německém umění. Autor na relativně malém prostoru zachycuje postoje Němců k jejich umění od romantismu až po současnost a líčí bouřlivé spory, které se o ně vedly. Jak přesvědčivě dokládá, vizuální umění hrálo v Německu vždy zvláštní roli, jež byla odlišná od jiných evropských zemí, a dobře se v něm zrcadlí jeho bolestný kulturní a politický vývoj po pozdním sjednocení v roce 1871. Bylo to především (ale nejen) vizuální umění, jehož prostřednictvím se Němci snažili najít svou kulturní identitu a v němž projevovali iracionální strach z toho, že budou ovlivněni cizinou. To se nakonec projevilo zvláště silně ve třicátých letech v bojích o moderní umění a expresionismus (jediný skutečně původní německý styl), jež vyvrcholily jeho násilnou likvidací za Třetí říše.

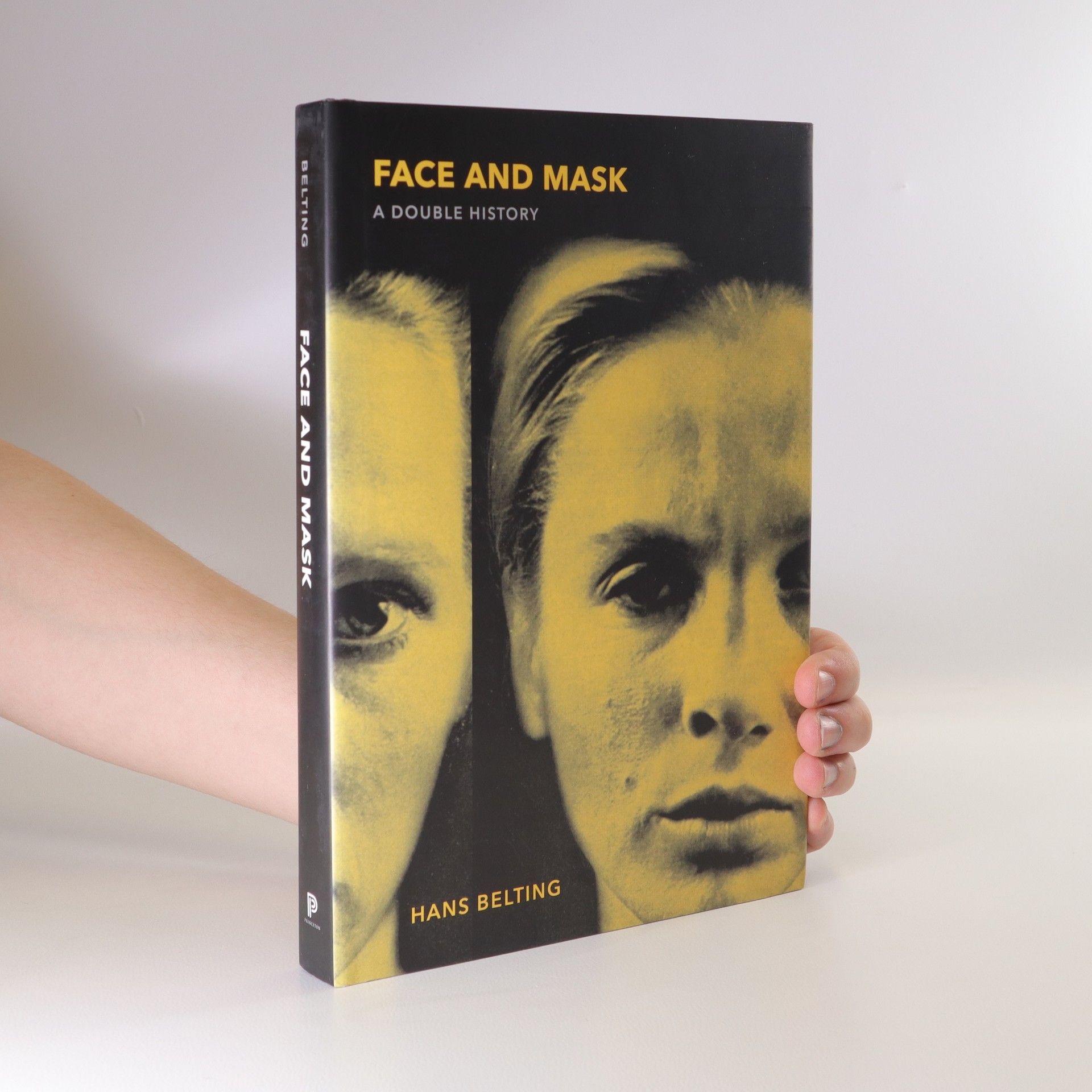

Face and Mask

- 270 Seiten

- 10 Lesestunden

Face and Mask: Changing Views -- Portrait and Mask: the Face as Representation -- Media and Masks: the Production of Faces

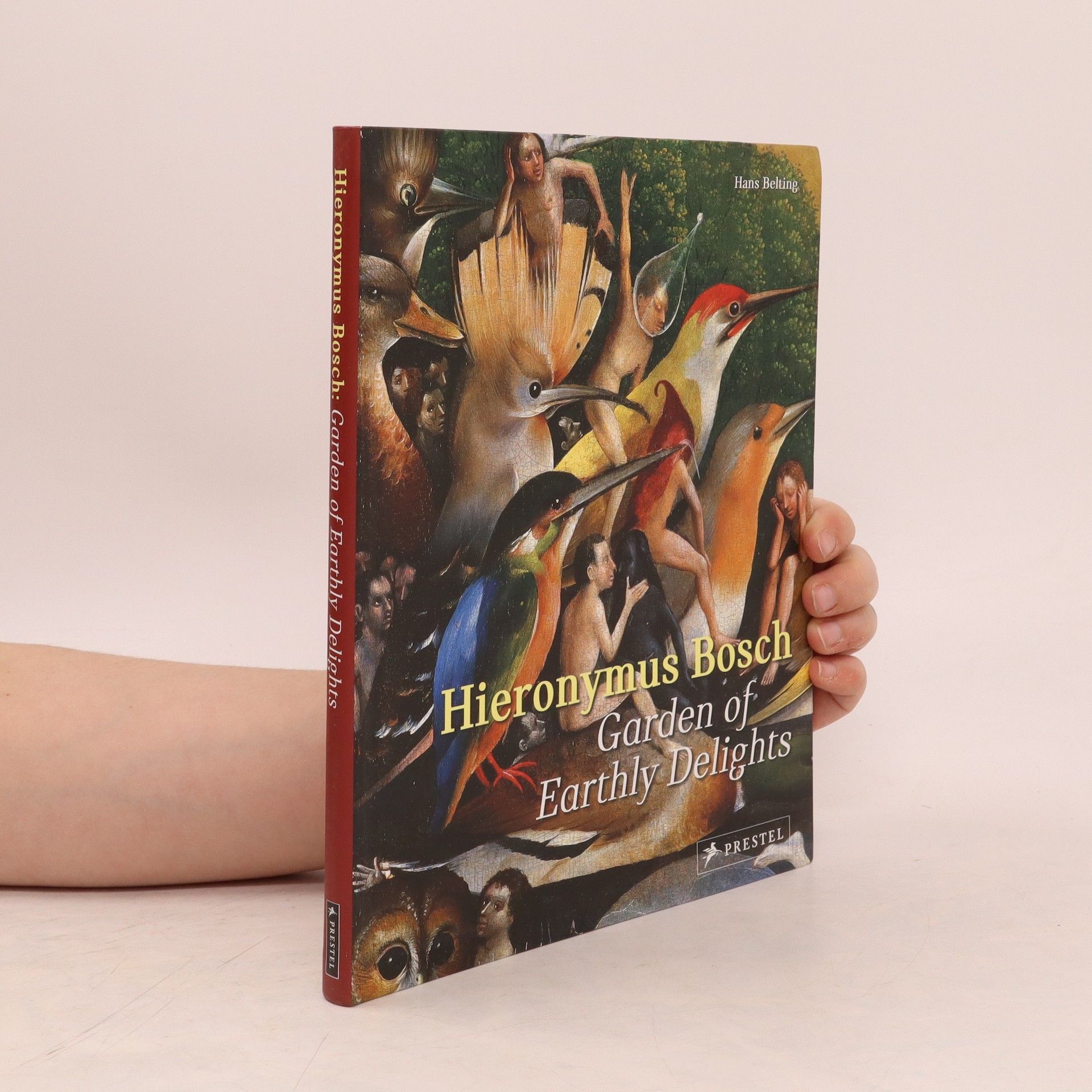

Hieronymus Bosch

- 128 Seiten

- 5 Lesestunden

Now available in a new edition, this book explores Hieronymus Bosch’s masterpiece Garden of Earthly Delights. Few paintings inspire the kind of intense study and speculation as Garden of Earthly Delights, the world-famous triptych by Netherlandish master Hieronymus Bosch. The painting has been interpreted as a heretical masterpiece, an opulent illustration of the Creation, and a premonition of the end of the world. In this book, renowned art historian Hans Belting offers a radical reinterpretation of the work, which he sees not as apocalyptic but utopian, portraying how the world would exist had the Fall not happened. Taking readers through each panel, Belting discusses various schools of thought and explores Bosch’s life and times. This fascinating study is an important contribution to the literature and theory surrounding one of the world’s most enigmatic artists.

Wo immer der Mensch im Bild erscheint, steht das Gesicht im Mittelpunkt. Gleichzeitig trotzt das Gesicht allen Versuchen, es auf Bilder festzulegen. Im Bild erstarrt es zur Maske, gegen die das lebendige Gesicht als Gegenspieler auftritt. Hans Belting erkundet diese Spannung in seiner grandiosen Geschichte des Gesichts - der ersten, die je geschrieben wurde. Sie beginnt bei den Masken der Steinzeit und endet bei den Gesichtern, die die modernen Massenmedien produzieren. In Theatermasken und der Mimik des Schauspielers, im europäischen Porträt und in der Fotografie, im Film und in der Gegenwartskunst entdeckt Belting die vielfältigen Versuche, sich des Gesichts zu bemächtigen, und deren permanentes Scheitern am Leben des Gesichts und des Selbst. 0.

Max Beckmann, the landscapes

- 233 Seiten

- 9 Lesestunden

Max Beckmann is one of the titans of modernism, although he considered himself the last Old Master. This publication examines the artist's landscape paintings, which are less characterized by allegorical layers of meaning than his works in other genres. Their splendid painterly qualities are immediately perceptible. The starting point for these landscapes was a potent experience of nature. Frequently, personal objects appear in the foreground like remnants of still lifes, making the viewer aware of the artist's presence. But the paintings are also realistic representations of places the artist visited, and Beckmann referred to photographs or postcards of these sites as part of his creative process. Further inspirations came from art itself: flashes of Beckmann's immense knowledge of art history can be seen in his citations of other works. Thus, his landscapes can be regarded as a kind of summary of his understanding of the world.

Max Beckmann, die Landschaften

- 228 Seiten

- 8 Lesestunden

Max Beckmann ist einer der Titanen der modernen Kunst, dabei verstand er sich selbst als der letzte alte Meister. Die Publikation richtet den Blick auf die Landschaftsgemälde des Künstlers, die weniger von allegorischen Sinnschichten geprägt sind als seine Arbeiten in anderen Genres und die großartige malerische Qualität ganz unmittelbar sichtbar machen. Ihr Ausgangspunkt waren zum einen intensiv erlebte Naturerfahrungen. Häufig tauchen private Gegenstände als Stilllebenrest im Vordergrund auf und lassen die Anwesenheit des Künstlers spürbar werden. Zum anderen entstanden die Landschaften als realistische Wiedergabe besuchter Orte, für die Beckmann Fotografien oder Postkarten hinzuzog. Weitere Impulse gab ihm die Kunst selbst: In Bildzitaten blitzt immer wieder Beckmanns immenses kunstgeschichtliches Wissen auf. Seine Landschaften sind somit als eine Art Summe seines Weltverständnisses zu betrachten. (Englische Ausgabe ISBN 978-3-7757-3147-8) Ausstellung: Kunstmuseum Basel 4.9.2011-22.1.2012

Das Gemälde als eigenständige Gattung wurde im frühen 15. Jahr-hundert gleichzeitig in den Niederlanden und in Italien erfunden. Im Süden war es mathematisch konstruiert nach den Regeln der Zentral-perspektive, im Norden gab es die unmittelbare Wahrnehmun

Según la interpretación que Hans Belting ofrece del tríptico El jardín de las delicias de El Bosco, ésta no es una obra secretamente herética, ni representa una concepción personal de los dogmas de la Iglesia, ni es una singular y opulenta ilustración del relato bíblico de la Creación; según él, no se trata sino de la pintura de una utopía, que sólo pudo brotar del «espíritu de la época» y que es necesario relacionar con las teorías humanistas de Tomás Moro y Willibald Pirckheimer.