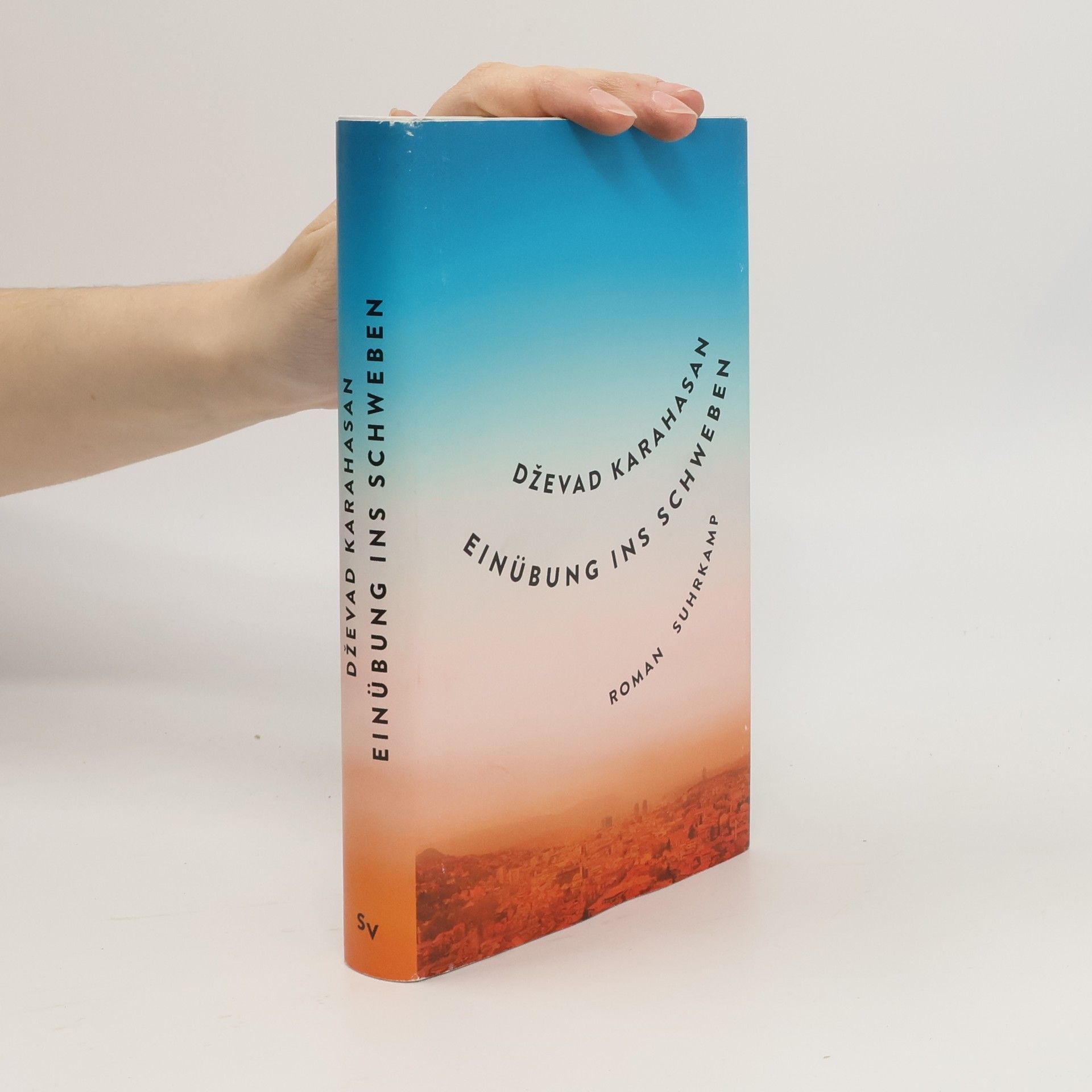

Peter Hurd, Altphilologe und Mythenforscher, kommt zu einer Lesung nach Sarajevo – wenige Tage vor Beginn des Krieges. Als sein Übersetzer und Bewunderer Rajko ihn am Busbahnhof wieder verabschieden will, fasst Peter spontan den Entschluss zu bleiben: die Chance, mitzuerleben, wie Menschen sich in Extremsituationen verhalten, will er sich nicht entgehen lassen. Mit Rajko teilt er den Alltag, er begleitet ihn durch die unter Granatenbeschuss liegenden Nachbarschaft, lernt Freunde und Verwandte kennen, auch Sanja, in die er sich verliebt. Eines Tages macht er sich allein auf den Weg und kehrt zurück, kaum wiederzuerkennen … Noch nie hat Karahasan, der literarische Chronist Sarajevos, so eindringlich und facettenreich davon erzählt, was es bedeutet, in einer eingekesselten, von Rauchschwaden und Gestank durchzogenen Stadt die Tage und Nächte zu überstehen und dennoch die Hoffnung und den Humor nicht zu verlieren. Um eine unsichtbare Achse kreisend, lotet seine Geschichte eine ethische und existentielle Grenzerfahrung aus – die Einübung ins Schweben.

Dževad Karahasan Reihenfolge der Bücher (Chronologisch)

Dieser bosnisch-herzegowinische Autor ist bekannt für seine tiefgründigen Essays, Erzählungen und Romane, die sich oft mit Themen der Identität und Kultur auseinandersetzen. Seine Arbeit als Dramaturg und Theaterregisseur verleiht seinem Schreiben eine einzigartige Perspektive und poetische Sensibilität. Das literarische Schaffen des Autors wird für seine intellektuelle Tiefe und stilistische Raffinesse geschätzt. Er erforscht komplexe menschliche Situationen mit außergewöhnlicher Sensibilität.

Der nächtliche Rat

Roman

»Weiß vor Angst und Schlaflosigkeit, machten wir uns auf nachzusehen, was von Marindvor übriggeblieben war.« Wieder sind sie verschont geblieben: ein Granatsplitter hat nicht den Autor und seine Frau, aber die Bücher getroffen: William Faulkner, Nadeshda Mandelstam, Gottfried Kellers »Grünen Heinrich«. In kurzen, unvergesslichen Szenen beschreibt Dževad Karahasan das Leben im belagerten Sarajevo. Einen Mann, der aus der Warteschlange tritt, sich auf ein Mäuerchen setzt und stirbt. Die Evakuierung der jüdischen Gemeinde. Das absurde Gespräch mit einem französischen Korrespondenten über Hunger und Kälte. Sarkasmus, Humor, Güte und eine beeindruckende geistige Souveränität charakterisieren die Haltung, mit der Karahasan vom Alltag im Krieg und von der Übersiedlung einer kulturell und religiös polyphonen Stadt in die Sphäre des Idealen schreibt. Das Tagebuch der Übersiedlung ist ein bleibendes Zeugnis über die Belagerung Sarajevos – weniger im Sinne einer Alltagsdokumentation als durch seine gedankliche und ethische Strahlkraft.

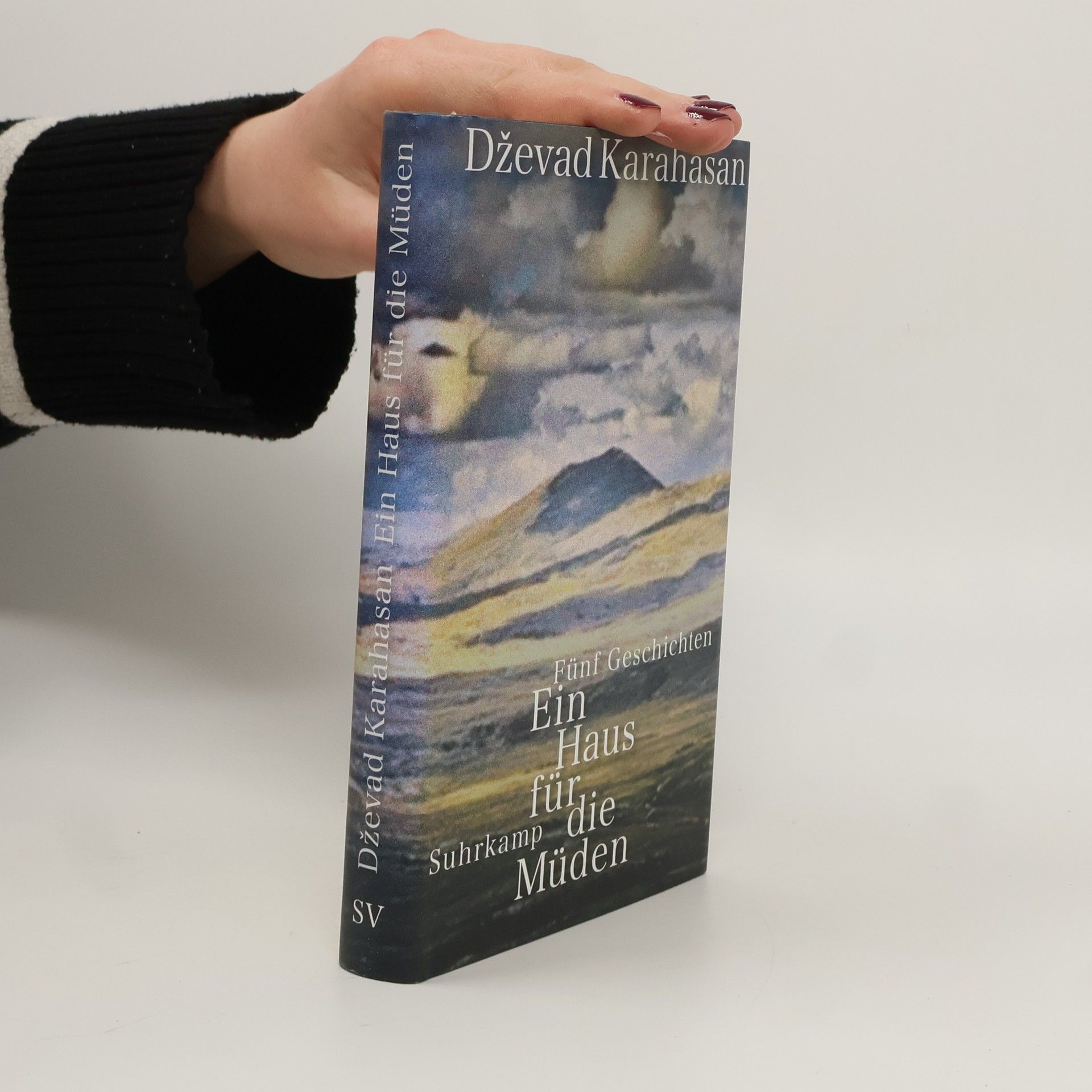

Sarajevo im September 1914. In einer Zeitungsredaktion, bei der Landesbank und an anderen offiziellen Stellen treffen Briefe mit großer Verspätung, oft erst nach Jahren ein. Doch es ist nicht der Krieg, der die kaiserlich-königliche Post durcheinander gebracht hat, sondern ein verliebter Briefträger, der kürzlich auf dem Schlachtfeld des beginnenden Weltkriegs gefallen ist. Von Liebe und Verlust, Fortschritt und Erinnerung handeln die fünf großen Erzählungen, mit denen Dževad Karahasan aus dem fernen Epochenschauplatz seines Opus Magnum, Der Trost des Nachthimmels (»ein Jahrzehnte-Ereignis«, NZZ), ins 20. Jahrhundert zurückkehrt. Der Kommunismus erreicht die bosnische Provinz. In den kleinen Städten, umgeben von einsamen, majestätischen Landschaften, spüren Karahasans Helden, dass eine Zeit anbricht, in der sie keinen Platz mehr haben. Sie verweigern sich – radikale Alte, trotzige Weltverweigerer, die auf dem Recht bestehen zu träumen, zu trauern und einfach müde zu sein. Briefe, die ihre Adressaten nicht erreichen, weil Tod und Weltgeschichte in eine Liebe hineinpfuschen, tauchen im Haus für die Müden immer wieder auf. Mit seinen weit ausschwingenden Sätzen und Reflexionen, dem hintergründigen Humor und den mystisch-phantastischen Elementen erzählt Karahasan vom Altwerden – dem Zurückbleiben in einer Welt, die sich schneller verändert, als der Einzelne sie erleben kann.

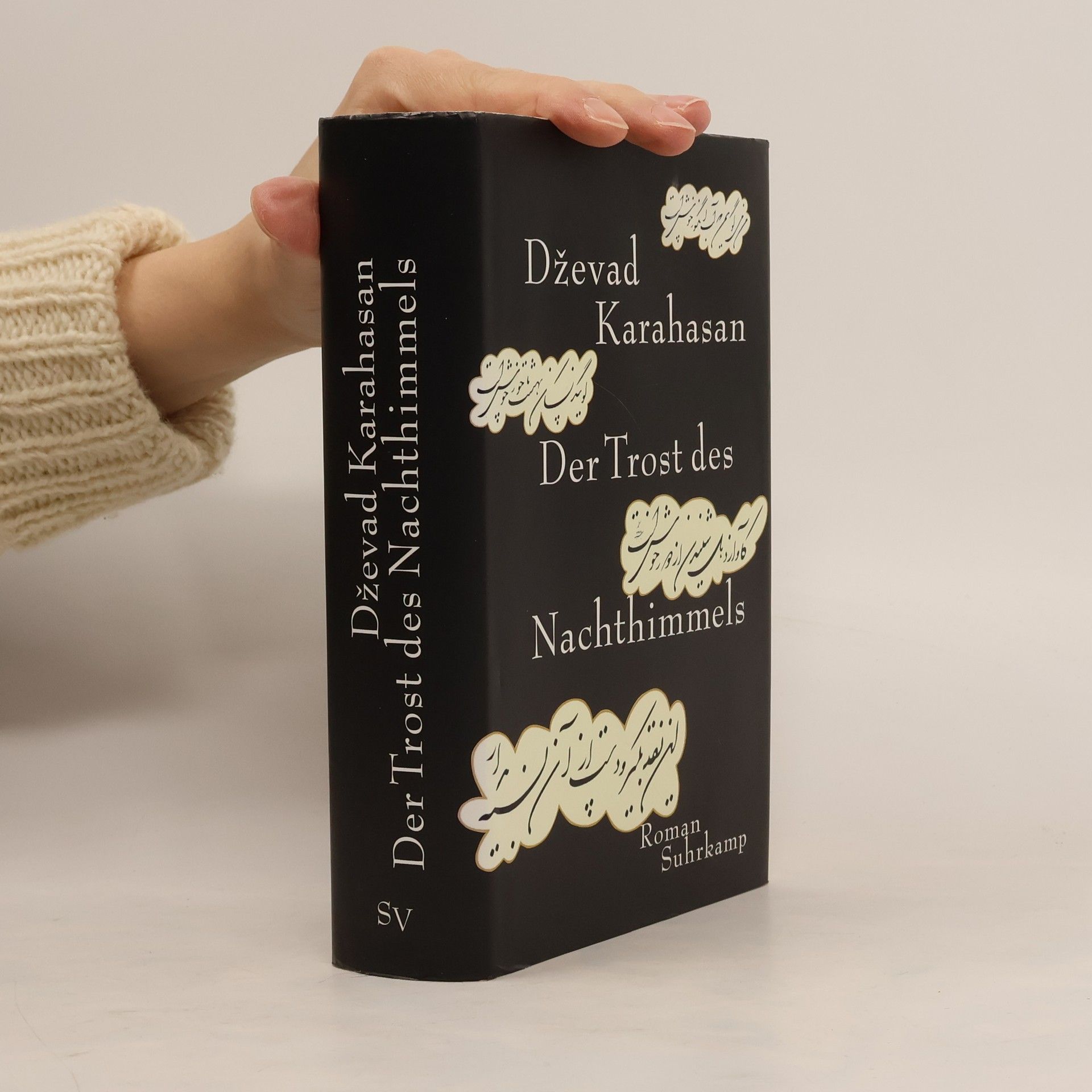

In Isfahan, der Hauptstadt des Seldschuken-Reiches, stirbt unerwartet ein hochangesehener Mann. Der Sohn des Verstorbenen fordert Aufklärung. An den Ermittlungen nimmt auch der Hofastronom Omar Chayyam teil. Er kommt zu dem Schluss, dass der Mann vergiftet wurde. Dabei hatte er versucht, den Trauernden davon zu überzeugen, dass es besser wäre, sich an den Vater zu erinnern, wie er war, anstatt dieses Bild durch Ermittlungen in Zweifel zu ziehen. Was fangen sie nun mit dieser Wahrheit an? Kurz darauf verdüstert sich der Horizont. Hofintrigen und soziale Spannungen bedrohen das Reich von innen, während ihm Kreuzritter und Mongolen von außen gefährlich werden. Doch der Sultan lehnt die Gründung eines Nachrichtendienstes zur Gefahrenbekämpfung ab. Ein verhängnisvoller Fehler. Als der berühmte Mathematiker und Dichter Jahrzehnte später Rechenschaft über sein Leben ablegt, ist das Reich zerfallen. Eine Terrororganisation, angeführt von einem früheren Weggefährten Omar Chayyams, versetzt die Gegend in Angst. Mit epischer Kraft, den Scharfsinn und die Ohnmacht seiner Protagonisten im Blick, schildert der große bosnische Schriftsteller Dževad Karahasan, wie der heraufziehende religiöse Fundamentalismus eine blühende, von geistiger Vielfalt und Toleranz geprägte Epoche zerstört.

Die Schatten der Städte

Essays

Dževad Karahasan, der große bosnische Erzähler und Essayist, beheimatet in den literarischen Traditionen der antiken, der islamischen und der christlichen Welt, hat eine unzeitgemäße Auffassung vom Handwerk des Schreibens. Die Architektur eines Romans, seine vielschichtige Zeitstruktur, seine sprachliche Polyphonie verdankt sich einer ästhetischen Erfahrung der Stadt. Der Gegensatz von öffentlichen und privaten Räumen, die Begegnung, ja Konfrontation mit dem Andersartigen erzeugen Spannungen, die in der Narration ausgetragen werden. Exemplarisch für diese poetologische Erkenntnis steht Sarajevo, eine Stadt, die - wie Karahasan an Werken von Ivo Andric zeigt - ein raffiniertes, perspektivisch reiches Erzählen geradezu erzwingt, um dem Nebeneinanderbestehen verschiedener kultureller Traditionen und religiöser Praktiken an einem einzigen Ort gerecht zu werden. „Man könnte auf die Idee kommen, Sarajevo sei eine Stadt, die entstanden ist, damit die Narration irgendwo einen Heimatort finde.“ Karahasans Poetik der „erzählten Stadt“ spricht von einer Literatur, die stärker als je zuvor in der Moderne, an den vielsprachigen, von Ungleichzeitigkeit und Vieldimensioniertheit geprägten Metropolen zu Hause ist.

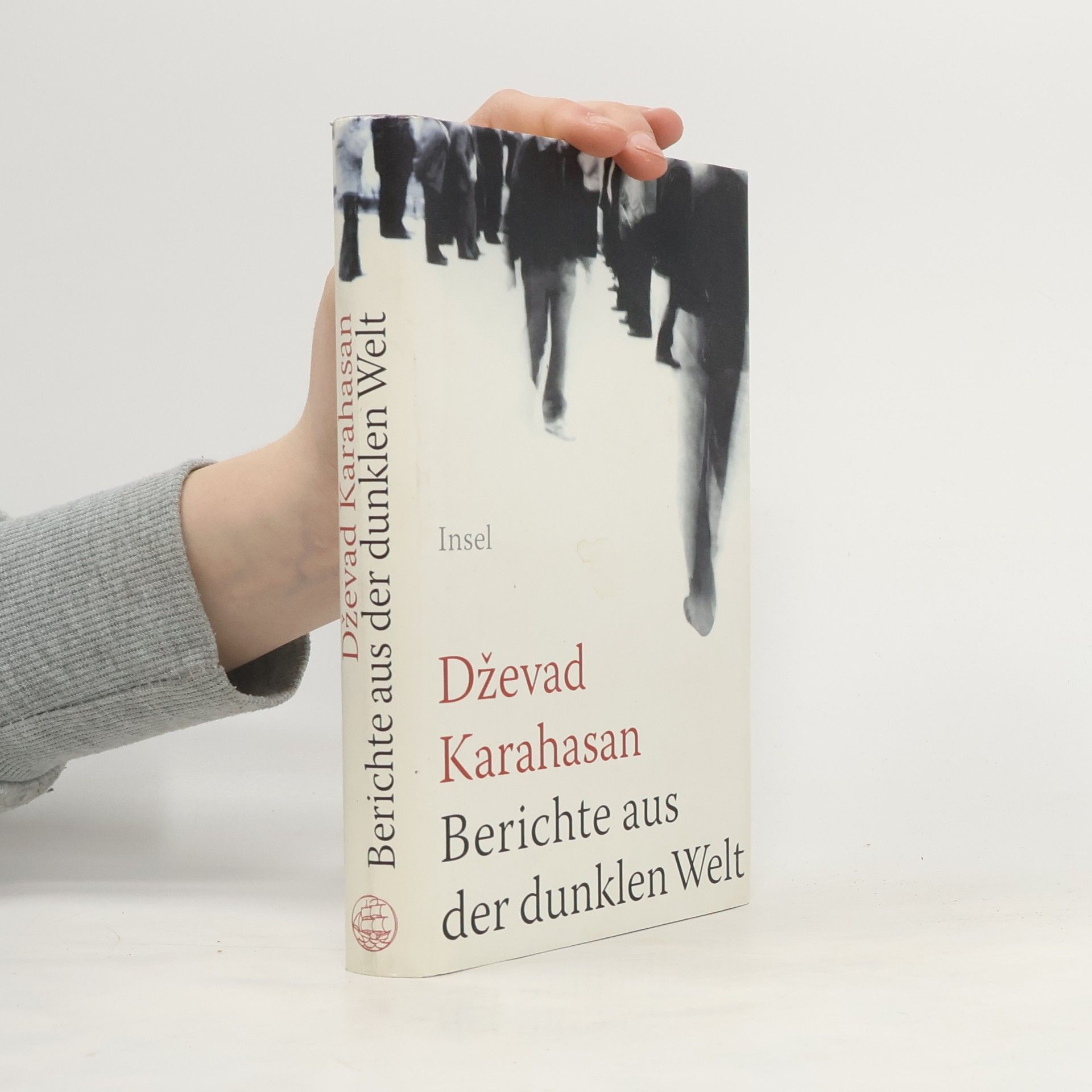

Berichte aus der dunklen Welt

- 215 Seiten

- 8 Lesestunden

Zwanzig Minuten Fußweg sind es von der Lateinerbrücke, an der mit dem Attentat auf das Habsburger Thronfolgerpaar das »kurze 20. Jahrhundert« begann, bis zur Vrbanjabrücke, an der es 1992 mit der Ermordung zweier Studentinnen endete. Nüchtern und unspekulativ hellt Dževad Karahasan die Dunkelheit auf, die über diesem Weg und den Menschen liegt, die ihn gegangen sind. Karahasan folgt den Spuren, die das 20. Jahrhundert in seiner Heimatstadt Sarajevo und in Bosnien hinterlassen hat. Anatomie der Traurigkeit handelt von dem Sohn eines italienischen Partisanen und einer jugoslawischen Kommunistin, der im Exil sein Leben rekapituliert. In Prinzip Gabriel führen Recherchen den Erzähler nach Theresienstadt. Er entdeckt, daß dort auch Gavrilo Princip, der Attentäter von Sarajevo, inhaftiert war. Die Briefe aus dem Jahre 1993 berichten von einem Studenten, der seinen Dozenten mit den Briefen eines in Sarajevo Umgekommenen konfrontiert. Immer wieder verknüpft dieser Berichterstatter aus einer dunklen Welt scheinbar unzusammenhängende Ereignisse. In einer Prosa, die Authentisches und Fiktives geschickt ineinander verwebt, wird so die »spiralförmige Struktur der Zeit« sichtbar.

Simon Mihailović, ein Arzt in Berlin, kehrt nach 25 Jahren in seine Heimatstadt Fo?a zurück. Es ist Ende August 1991, und die Atmosphäre ist von Gewalt, Angst und Nationalismus geprägt. Kurz nach seiner Ankunft wird eine frühere Mitschülerin, in die er verliebt war, brutal ermordet. Zuhra ? engi?, aus einer alten bosnischen Familie, ist das erste Opfer, gefolgt von weiteren Menschen aus seinem Umfeld, was den Verdacht auf Simon lenkt, den Fremden aus dem Westen. Eines Abends taucht Enver Pilav, Simons lang verschollener bester Freund und Sufi-Mönch, vor seiner Tür auf. Etwas scheint mit ihm nicht zu stimmen. In den gemeinsamen Nächten, die sie träumend und diskutierend verbringen, findet eine Transformation statt: Je mehr Simon in sich selbst hineingeht, desto mehr öffnet er sich einer anderen Welt. Gemeinsam steigen sie in den Barzakh hinab, ein unterirdisches Reich, in dem die Seelen der seit Jahrhunderten Ermordeten versammelt sind, um die Kette der Gewalt zu durchtrennen. Vor dem Hintergrund der jüngsten Geschichte wird die Geschichte eines Mannes erzählt, der seine Herkunft sucht und sich dem heraufziehenden Krieg stellt. Der Roman vereint Kriminalhandlung, theologische Spekulation, Liebesgeschichte und radikale Zeitkritik.

Menschenleben zu erzählen und daraus politische Schlussfolgerungen abzuleiten, die die Würde des Menschen verteidigen, stellt das Motiv für die Entstehung dieses Buches dar. Wider den Blick mit den Augen der Herrschenden muss das Elend, das der Rückzug des Staates aus seiner sozialen Verantwortung produziert, sichtbar gemacht werden. Ein Loblied auf das menschliche Antlitz, das unbeugsam den Menschen verteidigt, in einer Zeit, in der ganze Industrien an seinem Verschwinden arbeiten. Dževad Karahasan Ausweglosigkeit ist sehr häufig Menschenwerk, ein Labyrinth ohne Ausgang, das durch unsere sozialen Gewohnheiten, unsere Gesetze und richterliche Praxis erzeugt wurde. Hans Georg Zilian Mit Beiträgen von: Christian Ehetreiber, Hajrula Fetahi, Elisabeth Freithofer, Silvia Göhring, Günther A. Höfler, Dževad Karahasan, Gertrud Kerschbaumer, Nuray Kanik-Richter, Tamara Kapus, Alla Koundii, Martin Leitner, Heidi M’Daini, Fouad Melab, May Mohammed, Ilse Murnig, James Oduro, Fred Ohenhen, Metin Okyay, Barbara Osei-Weiß, Haydar Özbas, Birgit Pölzl, Otto Rath, Robert Reithofer, Lydia Simon, Karin Schmidlechner, Andrea Tybery, Dragana Tomašević, Marie-Caude Uwamariya, Hans Georg Zilian u. a.

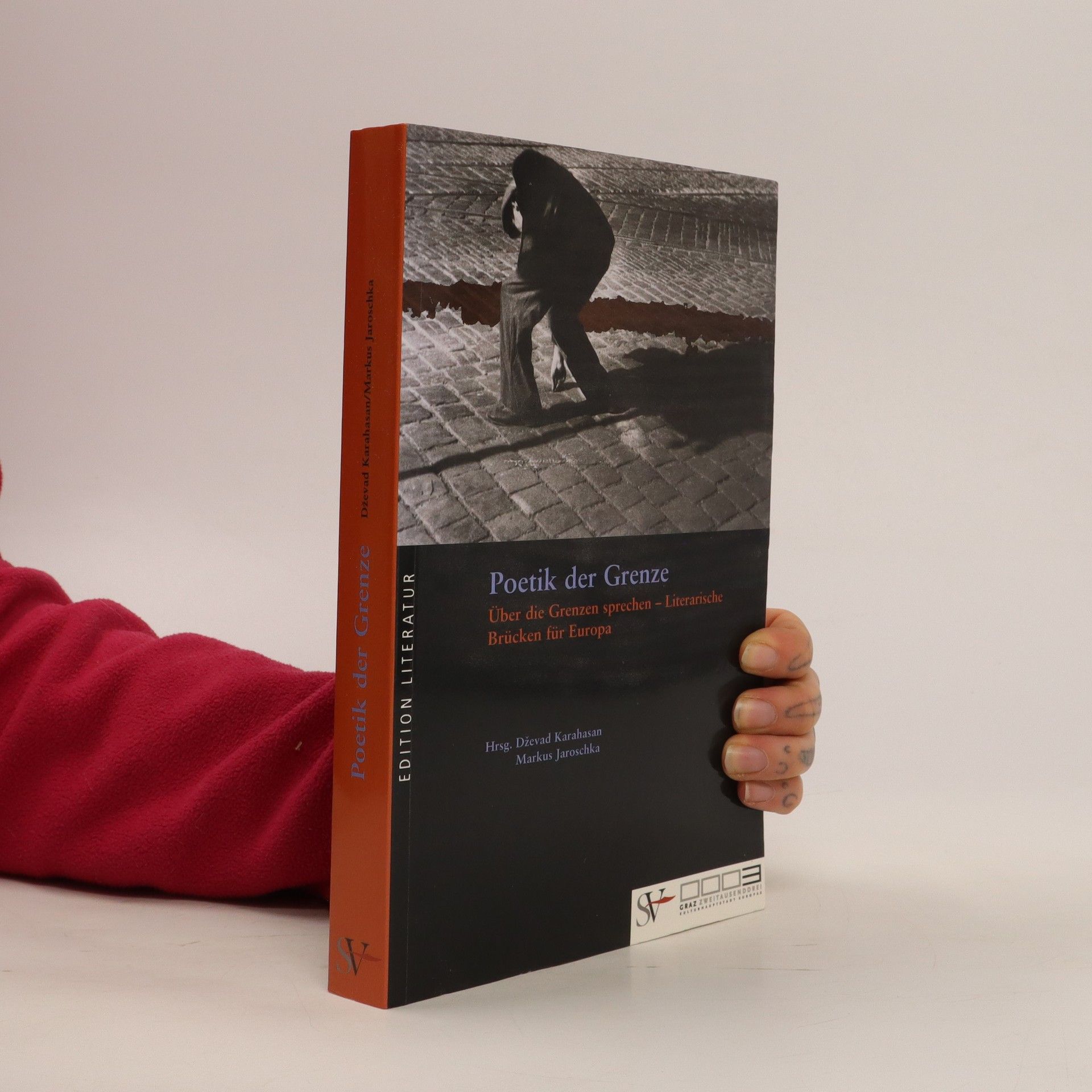

„Poetik der Grenze“ ist ein Buchtitel, der bereits in sich den Hinweis auf eine literarische Form des so schwierigen Themas „Grenze“ enthält. Das Wort „Grenze“ bewegt die abendländische Philosophie seit der Antike - die beiden Pole Endlichkeit und Unendlichkeit. Die Grenze - was ist das? Wer nach der Grenze fragt, ist gezwungen sprachliche Umschreibungen anzuwenden, er spricht dann vom Ausgegrenzten, vom Umgrenzten oder vom Abgegrenzten, aber nicht davon, woran oder worin oder wozwischen die Grenze verläuft, also nicht von der Grenze selbst. Und noch dazu verschärft die natüriche Begrenztheit der Sprache diese merkwürdige Unsichtbarkeit der Grenze. Namhafte Autoren aus vielen europäischen Ländern, wie u. a. Herta Müller, István Eörsi, Krysztof Czyzyiewski, Angela Krauß, Said, Uros Zupan, Ilma Rakusa, Georg Kohler, Marina Palej, Kenka Lekovich oder Nadja Klinger, haben als Gäste der Stadt Graz im Rahmen eines Projektes zu GRAZ 2003 - KULTURHAUPTSTADT EUROPAS über das Thema „Grenze“ nachgedacht. Sie haben für diesen Sammelband Essays, Erzählungen, Gedichte zu Fragen in der Sprache, im Theater, die Haut als Grenze, Grenze im Sport, in der Wissenschaft und Politik geschrieben.