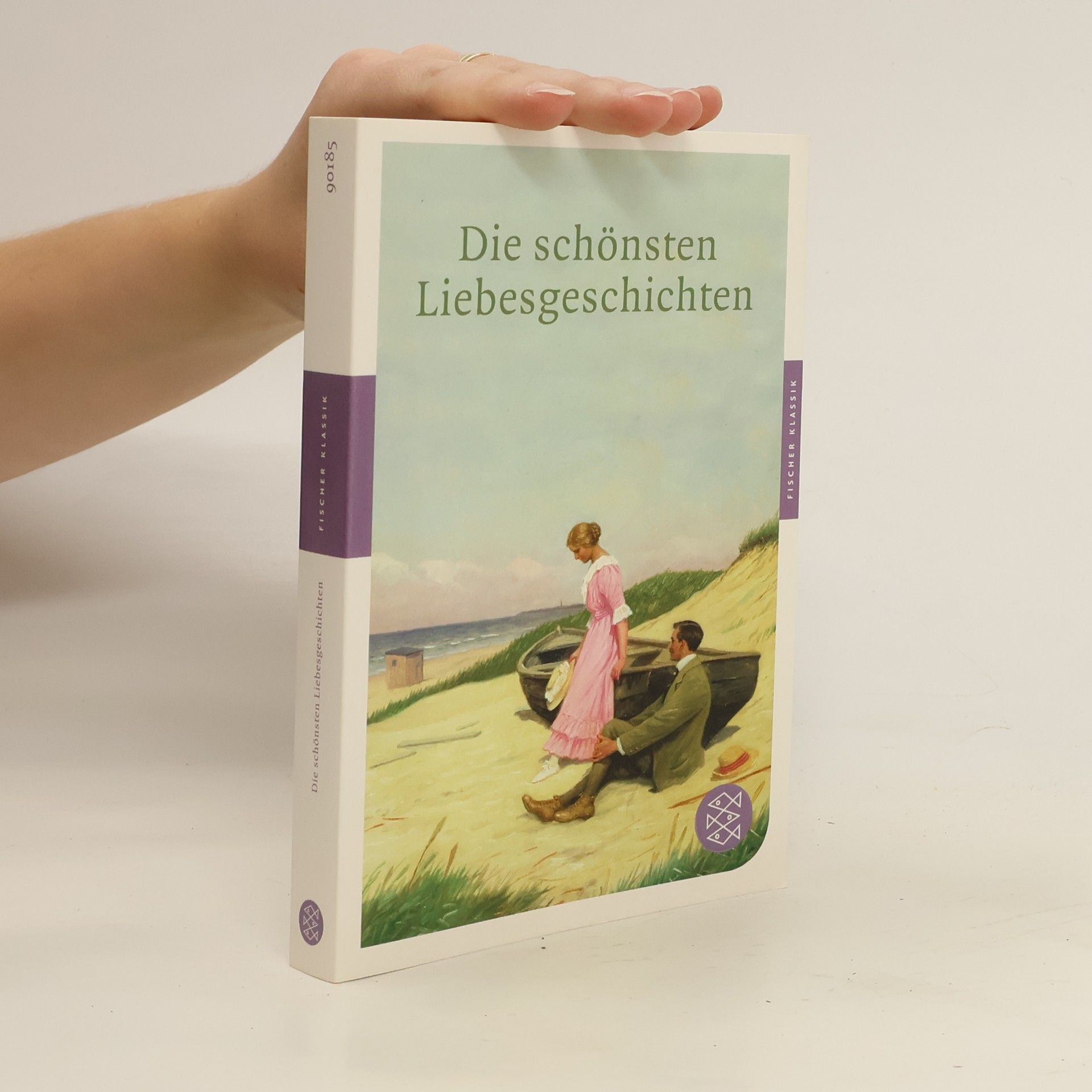

Von Tristan und Isolde bis Romeo und Julia, vom jungen Werther bis Don Giovanni: Die großen Geschichten der Weltliteratur kommen nicht ohne den unendlichen Stoff der Liebe aus. Weil die Wirklichkeit anderen Gesetzen als die Liebe folgt, enden die meisten dieser Geschichten tragisch. Der vorliegende Band versammelt die tragischsten und schönsten. Er macht sich aber auch auf die Suche nach dem einzigartigen Glück, das am Anfang so vieler Liebesgeschichten steht – und manchmal sogar an deren Ende. Mit Texten von Giovanni Boccaccio, Franz Kafka, Kurt Tucholsky und vielen anderen.

Christian Metz Bücher

Kitzel

Genealogie einer menschlichen Empfindung

Das Kitzeln ist eine grundlegende menschliche Empfindung, die Christian Metz in seiner ersten Philosophie des Kitzels untersucht. An der Schnittstelle von Kulturwissenschaft, Emotionsgeschichte und Lachforschung zeigt er, dass Kitzel nicht nur eine Geschichte hat, sondern auch Geschichte macht und Geschichten erzählt. Jeder Mensch hat schon einmal einen anderen gekitzelt, und es ist bemerkenswert, wer behauptet, nicht kitzlig zu sein. Als gemischte Empfindung erzeugt Kitzel Lust und Schmerz, Lachen und Abwehr zugleich. Seine Flüchtigkeit lässt keine Spuren zurück, weshalb er in der Humorforschung und der Geschichte der Gefühle oft übersehen wurde. Metz beweist jedoch, dass Kitzel eine bedeutende Rolle spielt – sei es als Folterinstrument, in der Sexualität oder als Nervenkitzel. Von Aristoteles über Platon und Descartes bis hin zu Hegel, Darwin, Nietzsche und Freud hat der Kitzel einen prägenden Platz in der Kulturgeschichte. Durch die methodische Analyse und die Untersuchung der Narrativen über die Jahrhunderte hinweg bietet Metz einen faszinierenden Einblick in den anthropologischen, philosophischen und literarischen Einfluss des Kitzels. Er wird als unverzichtbarer Bestandteil der Emotionsforschung neu bewertet.

Poetisch denken

Die Lyrik der Gegenwart

»Es ist nicht so, dass die Beschäftigung mit Gedichten Ihnen Zeit nimmt. Im Gegenteil: Sie gibt Ihnen Zeit.« Monika Rinck Wir leben im Zeitalter des Gedichts. Die Poesie ist auf Erfolgskurs, schließlich sind einige der begabtesten Autoren einer ganzen Generation in der Lyrikszene zu finden. Warum das so ist und was die Lyrik der Gegenwart auszeichnet, erzählt Christian Metz in seinem grundlegenden Essay. Angetrieben von den epochalen Veränderungen unserer Zeit forciert die Lyrik der Gegenwart ein poetisches Denken. Es ist ein Denken mit poetischen Mitteln, das der sinnlichen Erfahrung, der Leidenschaft und dem Spiel Raum gibt. In dieses poetische Denken führt Metz systematisch ein. Ausgehend von ihren Gemeinsamkeiten folgt Metz einigen der wichtigsten Autorinnen und Autoren der neuen Lyrik – wie Monika Rinck und Jan Wagner, Ann Cotten und Steffen Popp – in ihr poetisches Universum.

Christian Metz untersucht die Praxis und Ästhetik des "Augenmaßes" in der Politik, das von Persönlichkeiten wie Helmut Schmidt und Angela Merkel vertreten wird. Er beleuchtet die Rhetorik der Mäßigung und deren Gefahren, da sie Vertrauen schafft, auch wenn Entscheidungen vage oder fragwürdig erscheinen.

Beugung

Poetik der Dokumentation

Wer über Welt nachdenkt, stellt sich Denken meist als Reflexion vor. Der Literaturwissenschaftler Christian Metz zeigt in seinem Essay Beugung. Poetik der Dokumentation, dass dies nicht ausreicht, um nachzuzeichnen wie Lyrik ihre Gegenwart dokumentiert. Um die zeitgenössische Form des lyrischen Dokumentarismus zu beschreiben, führt Metz im Anschluss an die US-amerikanische Theoretikerin Karen Barad eine andere optische Metapher ins Feld: Die Beugung von Wellen, die Diffraktion. Metz zeigt, wie Lyrik scheinbar Getrenntes verschränkt: Im Licht der Beugung erscheinen die Grenzen zwischen Körper und Text, Lyrik und Ökonomie, Traum und Wirklichkeit unscharf aber hell erleuchtet.

Schon Cicero wusste: Dem, der einen Garten und eine Büchersammlung besitzt, fehlt es an nichts. Seit dem biblischen Garten Eden sind Gärten der Inbegriff von Ruhe, Muße und Glück. Sie bieten Schutz gegen die feindliche Umwelt, und sie ermöglichen das friedliche Eintauchen in die Rhythmen der Natur. Dieses Lesebuch macht das Glück und den Zauber spürbar, der vom Leben im Garten ausgeht. Es macht aber auch keinen Hehl daraus, dass die Bedrohung dieses Glücks nicht erst jenseits der Gartenmauer beginnt. Mit Texten von Ovid, Johann Wolfgang Goethe, Rainer Maria Rilke und vielen anderen.

Balsam für Leib und Seele

- 270 Seiten

- 10 Lesestunden

Pflege und Pflegepersonen spielen bei der Begleitung des Lebensendes eine zentrale Rolle. Sie sind es, die die Wünsche und Bedürfnisse der Patienten kontinuierlich verfolgen. Gemessen an dieser Bedeutung der Pflege fehlt es im deutschsprachigen Raum an Literatur, die ihre besondere Leistungsfähigkeit in Hospizarbeit und der pallativen Versorgung beschreibt. In diesem Band steht die pflegerische Sicht im Vordergrund, die Pflegekräfte in einen umfassenden Versorgungsauftrag einbindet. Die Beiträge sind ebenso als Orientierung geeignet, wie auch als Grundlage, um die eigene Praxis zu reflektieren. Sie regen an, Pallativpflege im interdisziplinären Konzert zu positionieren, in der Aus- und Weiterbildung zu integrieren und zur Reflexion des eigenen Handelns zu nutzen.

Film Language

- 286 Seiten

- 11 Lesestunden

A pioneer in the field, Christian Metz applies insights of structural linguistics to the language of film."The semiology of film . . . can be held to date from the publication in 1964 of the famous essay by Christian Metz, 'Le cinéma: langue ou langage?'"—Geoffrey Nowell-Smith, Times Literary Supplement"Modern film theory begins with Metz."—Constance Penley, coeditor of Camera Obscura"Any consideration of semiology in relation to the particular field signifying practice of film passes inevitably through a reference to the work of Christian Metz. . . . The first book to be written in this field, [Film Language] is important not merely because of this primacy but also because of the issues it raises . . . issues that have become crucial to the contemporary argument."—Stephen Heath, Screen

Impersonal Enunciation, or the Place of Film

- 280 Seiten

- 10 Lesestunden

The late work of an avant-garde theorist adds clarity to the phenomenology of new media.

Imaginární signifikant : psychoanalýza a film

- 307 Seiten

- 11 Lesestunden

V této knize Metz využil pro popis filmu pojem francouzského teoretika J. Lacana imaginárno. Čistě vizuální pole zrcadlové fáze s narcisistním rozměrem mu slouží jako klíč pro sledování kinematografie, respektive percepce, ve které zároveň zdůrazňuje roli nevědomí. Symbolické čtení se podle něj hodí spíše pro literární text, pro vnímání filmu je pak aktivována více oblast imaginárního označování, význam vzniká na základě obrazů. Zároveň přenáší pozornost ze zkoumání signifikátů na signifikant. Signifikant, jakožto nositel významu, vede diváka k zapomínání na reálný referent a usnadňuje mu ponor do fikce. V návaznosti na ideologické teorie označuje kinematografický aparát jako původce regresivního umístění diváka právě do stavu narcisistního imaginárna. Film je tak podoben dennímu snění, oproti snu totiž stále zahrnuje možnost reflexe divákova stavu a chápání umístění v centru obrazů.