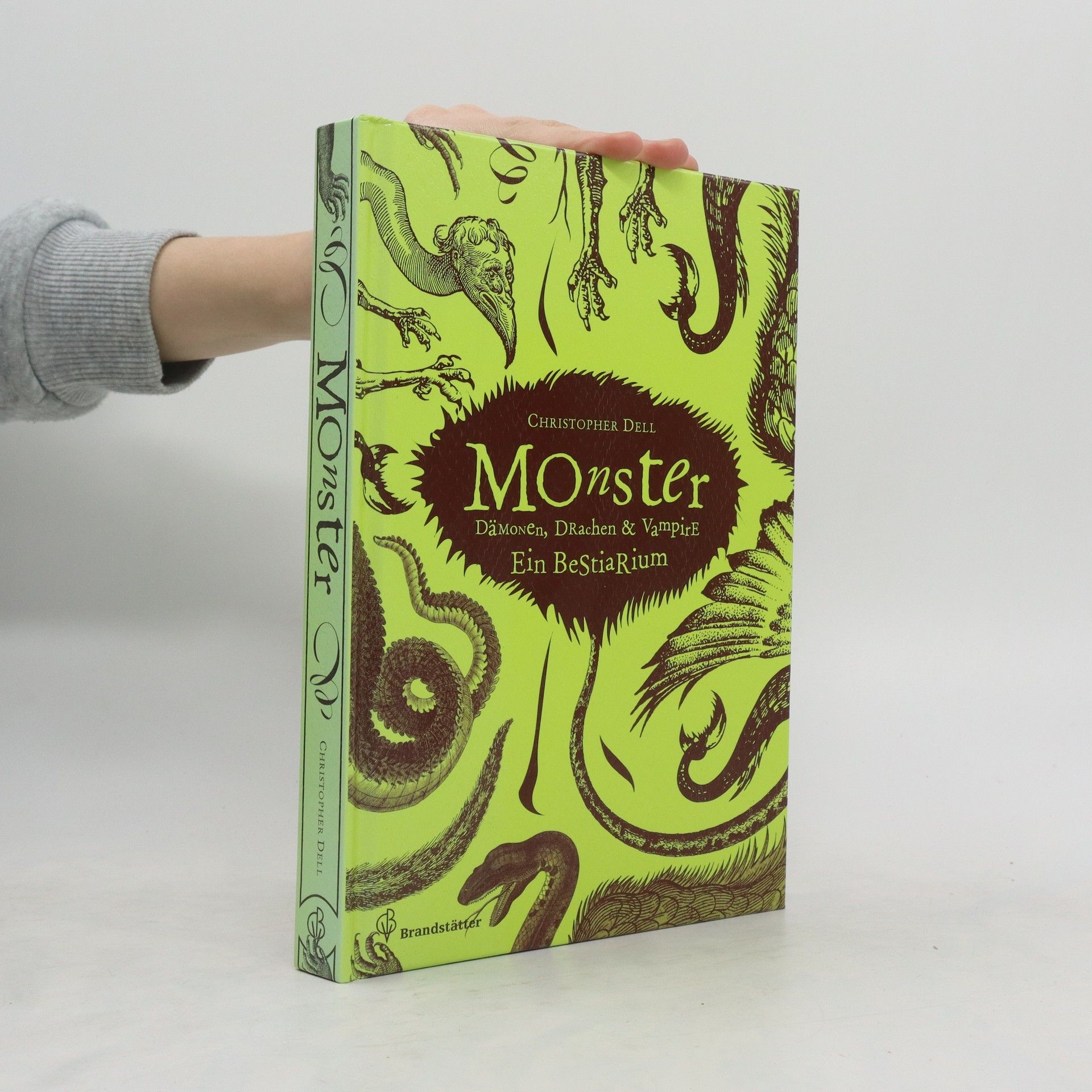

Seit frühesten Zeiten schlagen uns Monster in ihren Bann: Die ältesten Höhlenmalereien zeigen Ungeheuer, halb Tier, halb Mensch. In den uralten Religionen Ägyptens und Mesopotamiens hatten Monster ihren Platz, und das Alte Testament beschreibt die riesenhaften Land- und Seeungeheuer Behemoth und Leviathan. In der klassischen Mythologie lassen Monster die Fantasien der Götter und die grausamsten Möglichkeiten, Menschen zu strafen, Gestalt werden. Vom Minotaurus bis zu den Mangas verbinden Monster gerne menschliche und tierische Komponenten, viele Ungeheuer - etwa Greife und Drachen - sind Zusammensetzungen aus verschiedenen Tieren, der menschliche Aspekt beschränkt sich hier auf die Gerissenheit. Andere, wie Vampire und Werwölfe, wechseln ständig zwischen den Formen. Und wir müssen uns fragen: Wie sehr ähneln sie uns? Monster legen Zeugnis ab von der unbegreiflichen, unzerstörbaren menschlichen Fantasie. Dieses Buch bietet eine überwältigende Sammlung der fantastischsten Geschöpfe - eine dunkle und zugleich fesselnde visuelle Geschichte des menschlichen Geistes, erhellt durch Blitze unheimlicher Inspiration.

Christopher Dell Bücher

Die Untersuchung von Christopher Dell beleuchtet die Wechselwirkungen zwischen Raum und Politik, indem sie die räumliche Dimension des alltäglichen Lebens als ebenso zentral wie die historische betrachtet. Durch eine kritische Analyse des Städtebaus und der spezifischen Raumproduktion in Städten wird die politische Dimension urbaner Räume herausgearbeitet. Dell kritisiert die Tendenz zur Depolitisierung des Urbanen und fordert eine Neubewertung der politischen Bedeutung von räumlichen Strukturen, um die dynamischen Beziehungen zwischen Raum und Politik besser zu verstehen.

Raum und Handlung

Raumtheorien des Städtischen

Weltweite Migration, der Klimawandel sowie ökonomische und politische Krisen bringen gängige Stadtplanungsverfahren an ihre Grenzen. Die Stadt weist immer weniger die Eigenschaften eines homogenen Objekts auf und zersplittert stattdessen in vielfältige materiale Zusammenhänge situierten Handelns. In diesem Kontext perspektiviert Christopher Dell erstmals raumtheoretische Grundlagentexte der Gegenwart, die sich mit dem Verhältnis von Raum und Handlung auseinandersetzen. Er entwirft eine Raumtheorie des Städtischen, deren Quintessenz lautet: Konstruktives Handeln mit Unbestimmtheit in Gefügen menschlicher und nicht-menschlicher Akteure kann als Grundlage der Raumtheorie gedacht werden.

Historisch leitet sich das ›Meisterwerk‹ von dem ›Meisterstück‹ ab, das ein Maler im späten Mittelalter zur Aufnahme in eine Gilde vorlegen musste. Wann wird ein Kunstwerk zum Meisterwerk? Wer entscheidet darüber und nach welchen Kriterien? In diesem einzigartigen Buch finden international anerkannte Künstler, Kuratoren und Kunsthistoriker Antworten und laden zu einem aufmerksamen Streifzug durch die Kunstgeschichte ein. Es werden herausragende Meisterwerke aller Zeiten (500 v. Chr. bis ins 20. Jahrhundert) und aller Gattungen (von Höhlenmalerei über Skulptur bis Ölbild) aus allen Kontinenten mit hochwertigen Abbildungen und erstklassigen Texten vorgestellt. Zu den renommierten Autoren zählen Martin Kemp, Pierre Rosenberg und Anthony Caro. Gezeigt werden Werke wie Fundstücke aus den Pyramiden von Gizeh, Bronzestatuen von Riace, Giottos Fresken in der Scrovegni-Kapelle, Rogier van der Weydens ›Kreuzabnahme‹, Jan Vermeers ›Über die Malkunst‹, Matthias Grünewalds ›Isenheimer Altar‹ und Vincent van Goghs ›Sonnenblumen‹. Internationale Experten erklären große Kunst und bieten hervorragende Detailabbildungen.

Mythologica

- 352 Seiten

- 13 Lesestunden

City and structure

- 256 Seiten

- 9 Lesestunden

In der Publikation City and Structure sind erstmals die freien Fotoarbeiten von Metropolen und Megacities des in Deutschland lebenden, weltweit tätigen Architekturfotografen HGEsch (*1964 in Neuwied/Rhein) zusammengestellt. Die Aufnahmen zeugen von der Faszination des Künstlers für die rasant wachsenden Boom Cities vor allem im asiatischen Raum und den Vereinigten Arabischen Emiraten, in die ihn Aufträge für namhafte nationale und internationale Architekturbüros führten. Während im ersten Teil des Buches City atemberaubende Stadtansichten zu sehen sind, legt HGEsch im zweiten Teil Structure den Fokus auf Oberflächenstrukturen und Fassaden der urbanen Architektur. Es gelingt HGEsch, in ungewöhnlichen Perspektiven das Phänomen Stadt abzubilden - sein klarer, zurückgenommener Blick dokumentiert auf spannende Weise, dass sich moderne Megastädte trotz aller regionaler und kultureller Unterschiede in einem Prozess der Angleichung befinden. Ausstellung: Architekturforum Aedes am Pfefferberg, Berlin 7.11.2008-11.1.2009

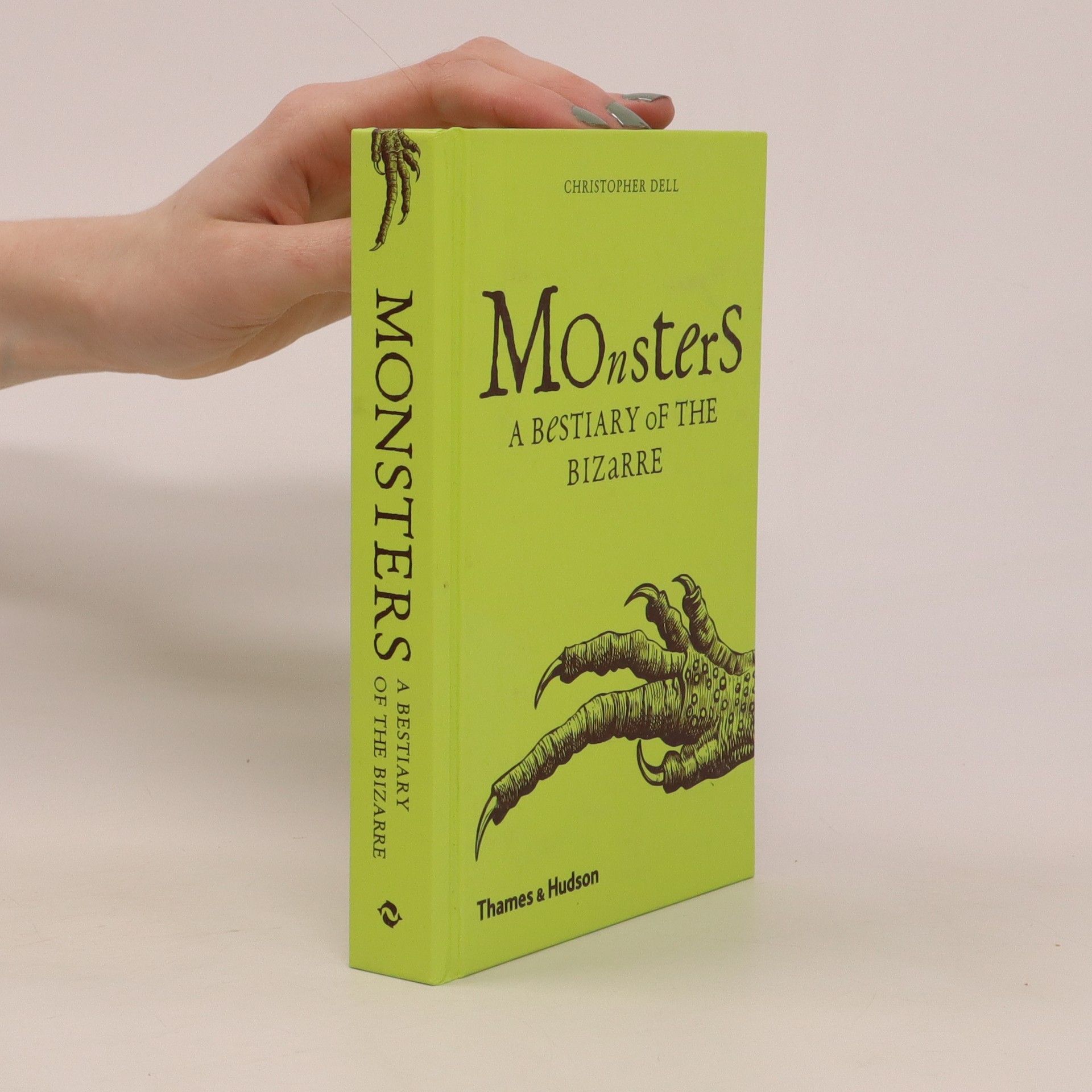

Monsters have preoccupied mankind from the earliest times: even cave art includes animal-human monsters. Certainly monsters were present in the ancient religions of Egypt and Mesopotamia; the Old Testament describes the giant land and sea monsters Behemoth and Leviathan, while in the world of Classical mythology, monsters embody the fantasies of the gods and the cruellest punishments of human beings. This book explores monsters down the ages and throughout the world. It provides a visual history of the human mind, lit up by flashes of wild and unearthly inspiration.

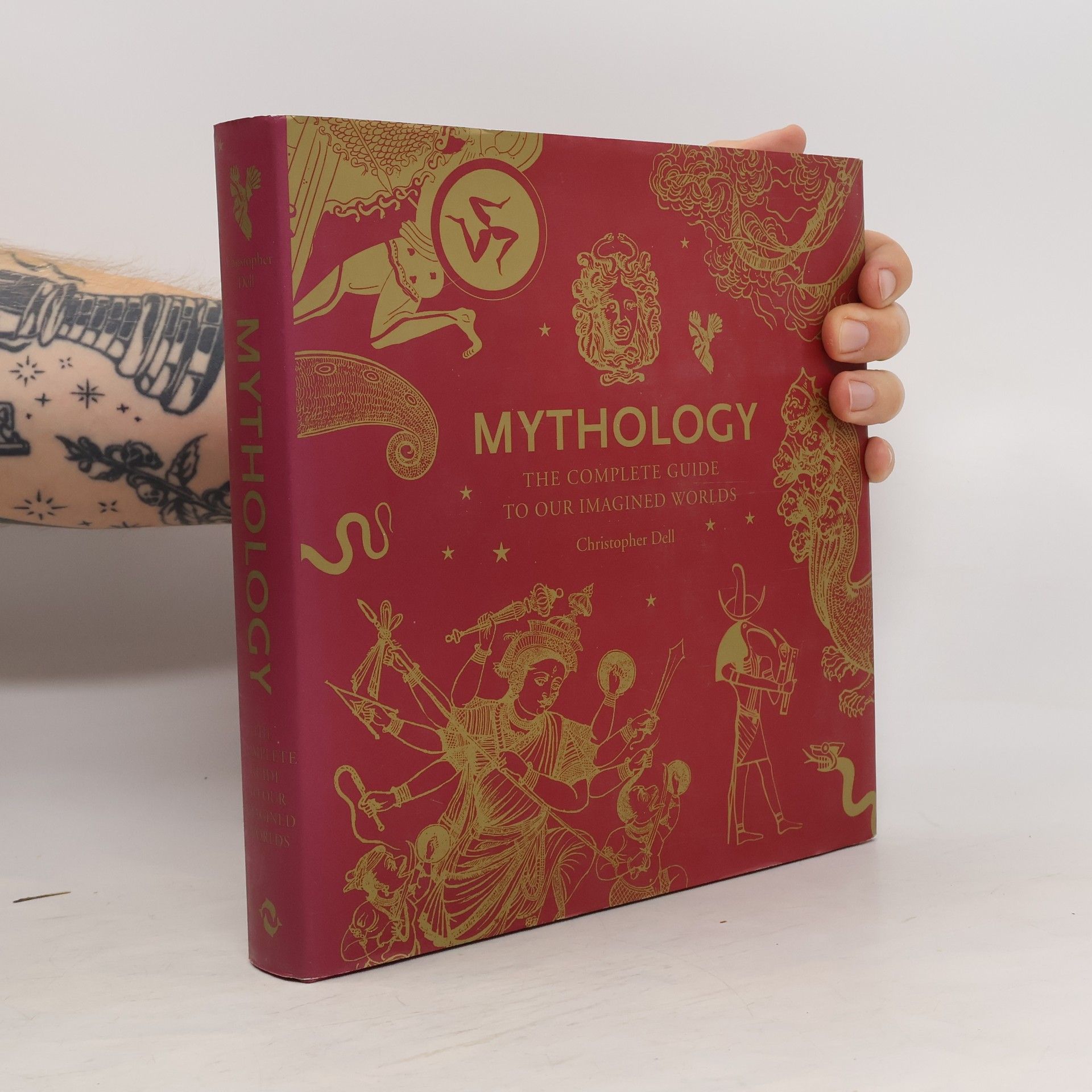

This compelling account gathers together themes and stories from every part of the globe to show how myths share many common patterns, and how through them the human imagination is expressed in all its diversity. A treasury of images drawn from all cultures--both iconic and little known-- helps explain what is important about these myths, their symbols, and the stories they tell

The Occult, Witchcraft & Magic

- 399 Seiten

- 14 Lesestunden

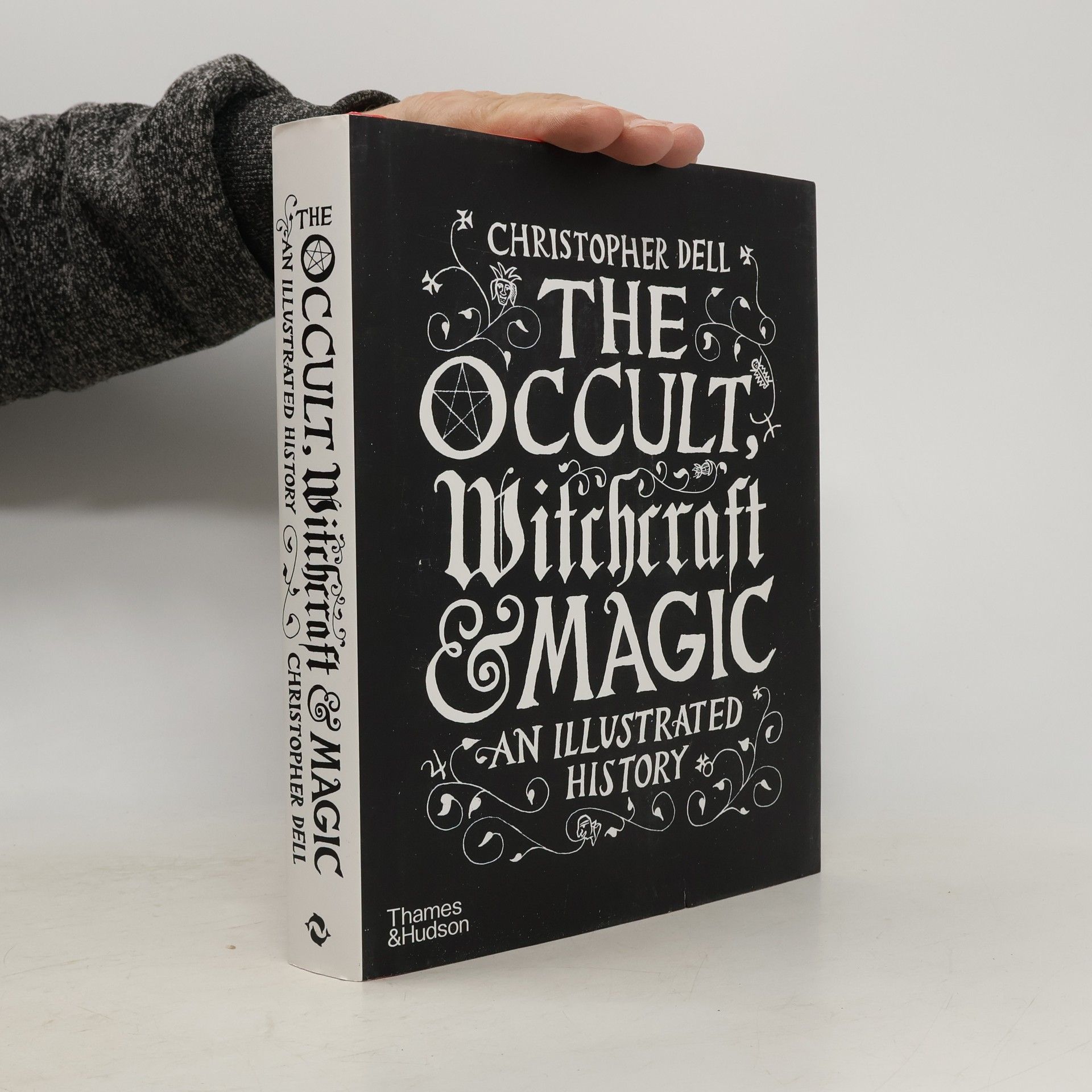

From the earliest Paleolithic cave rituals, magic has gripped the imagination. Today, magic means many things: contemporary Wicca is practised widely as a modern pagan religion in Europe and the US; 'magic' also evokes the cathartic rituals of Chaos magic. This book is packed with a selection of images, chosen from unusual and hidden sources.