Zukunft seit 1560

Von der Kunstkammer zu den Staatlichen Kunstsammlungen Dresden

- 231 Seiten

- 9 Lesestunden

Deutscher Kunstverlag, Berlin, (2010). 286 S., Pbd. mit Lesebndchen, quart - neuwertig -

Von der Kunstkammer zu den Staatlichen Kunstsammlungen Dresden

Deutscher Kunstverlag, Berlin, (2010). 286 S., Pbd. mit Lesebndchen, quart - neuwertig -

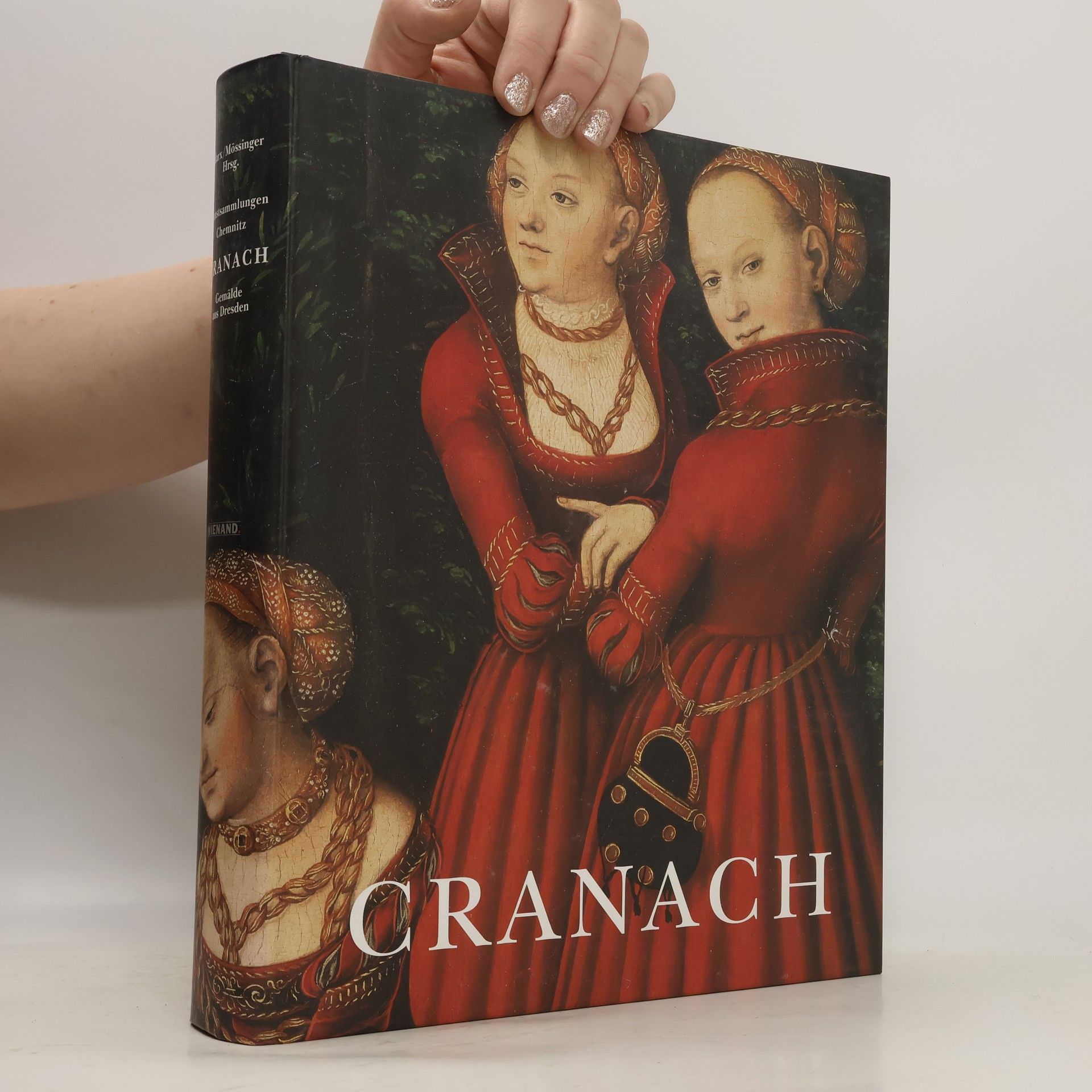

Keiner anderer Name prägte die deutsche Renaissance wie der von Lucas Cranach d. Ä. (1472–1553). Mit seiner Berufung als Hofmaler begann in Wittenberg ab 1505 eine beispiellose Erfolgsgeschichte höfischer Malerei, die im gesamten 16. Jahrhundert und darüber hinaus die Kunstentwicklung Mitteldeutschlands prägte. Zusammen mit seinem Sohn Lucas Cranach d. J. entstand ein umfangreiches Œuvre, von dem sich allein 59 Gemälde im Besitz der Gemäldegalerie Alte Meister in Dresden befinden. Genau 500 Jahre später ist es gelungen, den prachtvollen Gesamtbestand an Dresdener Cranach-Gemälden zusammen mit 22 Exponaten anderer Museen in einem ebenso opulenten wie wissenschaftlich fundierten Gesamtverzeichnis vorzulegen. „Ein ausgezeichneter Katalog, dessen Abbildungen eine ins Einzelne gehende Betrachtung erlaubt wie kaum die Originale.“ (Süddeutsche Zeitung)

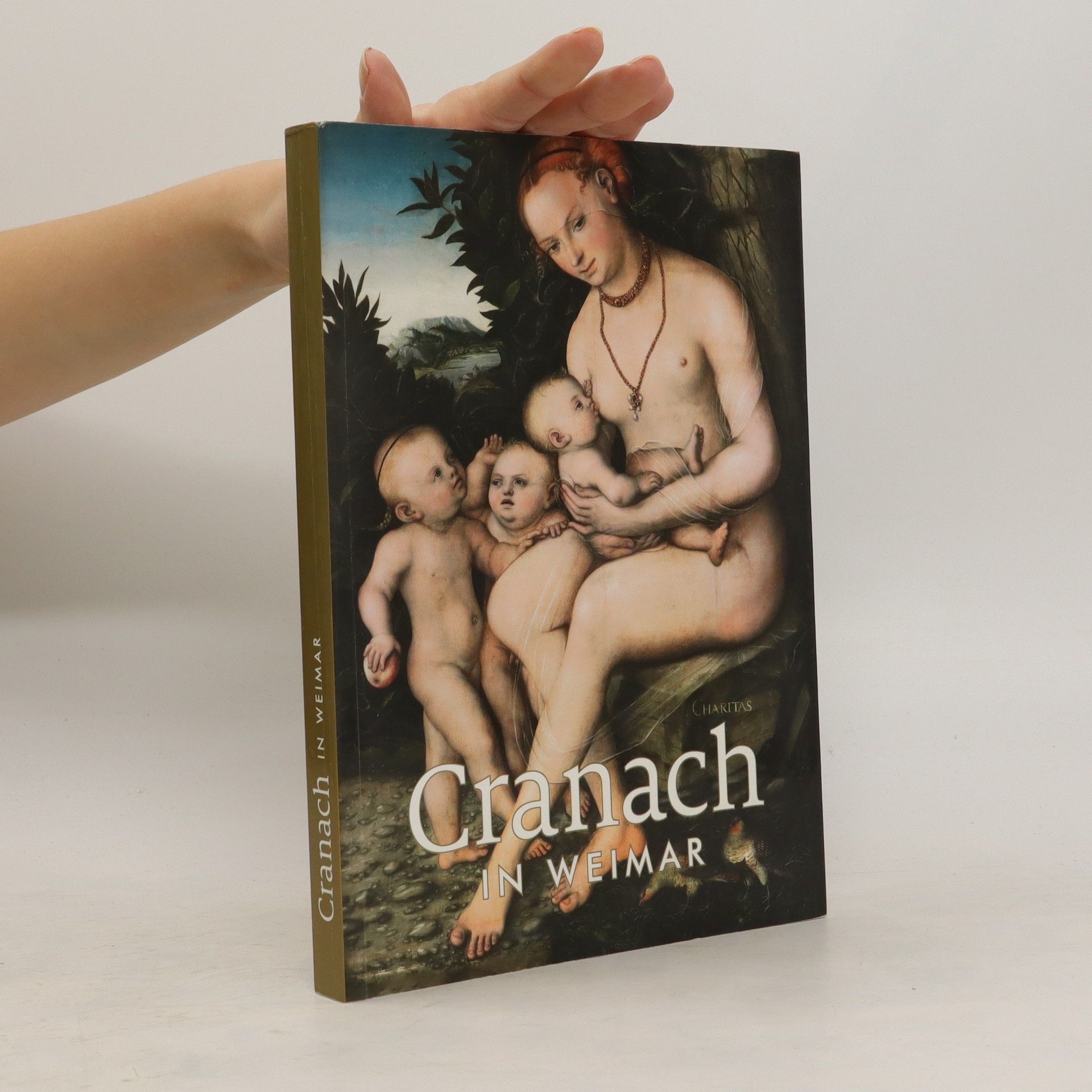

Blick ins Buch >> http://verlag. sandstein. de/reader/98-162_CranachWeimar In Weimar werden Biografie, Werk und Wirkung beider Cranachs auf einzigartige Weise nachvollziehbar. Hier verbrachte Cranach d.Ä. sein letztes Lebensjahr und arbeitete, gemeinsam mit seinem Sohn Lucas und beider Werkstatt, für das ernestinische Fürstenhaus. Lucas Cranach d. J. schuf mit dem Flügelaltar der Stadtkirche St. Peter und Paul ein Hauptwerk reformatorischer Bildkunst. Im Katalog wird anhand zahlreicher Abbildungen der herausragenden Cranach-Bestände der Klassik Stiftung Weimar und weiterführender Essays das Cranach’sche Œuvre an der Zeitenwende zwischen Mittelalter und Neuzeit sowie seine Strahlkraft bis in die Moderne erfahrbar.