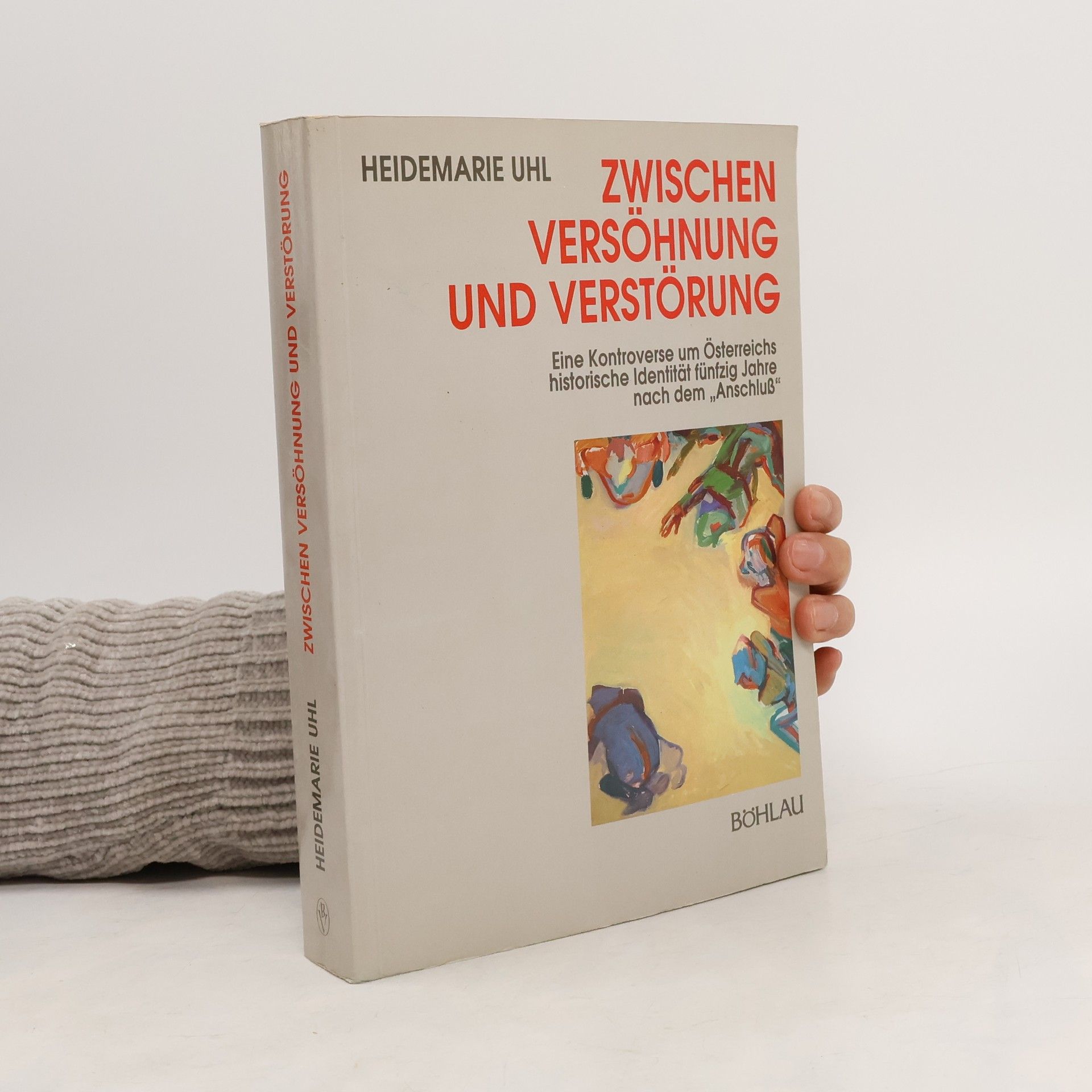

Gedächtnisort der Republik

Das Österreichische Heldendenkmal im Äußeren Burgtor der Wiener Hofburg. Geschichte - Kontroversen - Perspektiven

- 580 Seiten

- 21 Lesestunden

Der zentrale Gedächtnisort für die Gefallenen des Ersten Weltkriegs und die Habsburgische Armee spiegelt die komplexe Geschichte und die politischen Konflikte der Zweiten Republik wider. Errichtet 1934 als Prestigeprojekt, wird er nach 1945 zum Schauplatz für die Erinnerung an Wehrmachtssoldaten und den Widerstand gegen das NS-Regime. In den Beiträgen namhafter Autoren wird die Entwicklung und Neugestaltung dieses bedeutenden Ortes bis in die Gegenwart rekonstruiert, wobei historische Widersprüche und die Rolle des Gedächtnisses in der österreichischen Identität thematisiert werden.