Friedrich war wahrscheinlich der erste in der Geschichte der Malerei, der die Theorie der »reinen« oder »gegenstandslosen Empfindung« (Malewitsch) vorwegnahm und diese Imponderablien – das Unwägbare also, das nicht aus dem Gegenstand folgt, sondern auch diesem voraus ist – zum einzigen wirklichen Thema macht. Damit ließ er sich jedoch auf nicht weniger ein, als das zu malen, was nicht malbar ist. Auch der mittelalterliche Maler mußte das Unmalbare malen; doch die unanfechtbare Gewissheit der Existenz Gottes machte den Widerspruch überbrückbar. Die Abstraktion und die sinnliche Ausführung konnte so sinnlich nebeneinander leben. Auch Friedrich wollte Gott malen, doch sein Gott hatte das All verlassen und war ins Herz gezogen. Die das Herz durchdringende Unfaßlichkeit wurde zur sinnlichsten Wirklichkeit, das durch nichts auszufüllende Fehlen zur elementaren Erfahrung. Nur in einer solchen Situation kann überhaupt das Bedürfnis erwachen, dem Unfasslichen zuliebe alles zu vernachlässigen. In Friedrichs Bildern wird der Mensch ständig von der Natur hinters Licht geführt: sie schwindelt uns vor, wir würden Gott ebenso finden wie uns selbst, während sie uns gleichzeitig immer weiter von beiden wegführt. In Wirklichkeit macht sie nur der Sehnsucht den Weg frei, von der der Mensch, nachdem er auf der Suche nach Gott und sich selbst auf Irrwege geraten ist, nicht weiß, worauf sie sich richtet.

László F. Földényi Bücher

László F. Földényis Werk befasst sich mit Kunsttheorie und konzentriert sich auf die dunkleren Aspekte der menschlichen Psyche und Kultur. Sein Schreiben zeichnet sich durch tiefgründige Reflexionen darüber aus, was es bedeutet, in der modernen Welt ein Mensch zu sein. Földényis Essays untersuchen die Grenzen zwischen Realität und Illusion, oft unter Verwendung eindringlicher Bilder und philosophischer Tiefe. Sein unverwechselbarer literarischer Stil ist provokativ und regt die Leser dazu an, die unerforschten Gebiete ihrer eigenen Wahrnehmung zu durchdenken.

Einer der brillantesten Essayisten der Gegenwart wendet sich mit seiner charakteristischen Fülle an literarischen, ästhetischen und historischen Einsichten der Melancholie zu. Sein Buch, teils Geschichte des Begriffs und teils Analyse der melancholischen Disposition, taucht weit in die Vergangen heit, um die Zweideutigkeiten der Melancholie zu untersuchen. Unterwegs entdeckt Földényi die Melancholie als Energie und Kreativitätsquelle wieder, die in der Lage wäre, uns inmitten unserer verhärteten Gegenwart in Bewegung zu setzen. »Das Leben heute ist ja so geplant, dass man eigentlich nicht Melancholiker sein darf. Als ich dieses Buch geschrieben habe, versuchte ich eine Art unterirdischer Geschichte von Europa aufzudecken, und ich glaube, dass der Melancholiker dadurch ausgezeichnet ist, dass er sich vor dieser Welt verstecken möchte, er will aber nicht ins Jenseits flüchten, vielmehr ist er vertraut mit einer Geschichte, die verschwiegen und verdrängt wird.«

Die Orte des lebenden Todes

- 90 Seiten

- 4 Lesestunden

Ausgehend von einem Renaissancegemälde untersucht László F. Földényi in diesem meisterhaften Essay unheimliche Arten des »lebendigen Todes«, die er der schönen Literatur, den bildenden Künsten und der Architektur entnimmt. Er schlägt dabei einen überraschenden Bogen von der Utopie zur Dystopie, vom Aufbruch der Revolutionsarchitektur über den Campanile von Riva bis zum Schornstein des Krematoriums von Auschwitz. Földényi nimmt so den Dialog mit Franz Kafka, Georges Bataille und Jean Baudrillard auf, und führt dem Leser das Allgemeinmenschliche in seiner ganzen unausweichlichen Abgründigkeit vor Augen.

Remake Berlin

- 236 Seiten

- 9 Lesestunden

Foreword / Kathrin Becker, Urs Stahel -- Stephen Wilks -- Céline Van Balen -- Astrid Klein -- In The Thicket Of Berlin / László Földényi -- Berlin, The City Of Birds / Emine Sevgi Özdamar -- Frank Thiel -- Clegg & Guttmann -- Eternal Suburb / Matthias Zschokke -- Open Skies Over Berlin / Paul Virilio -- Boris Mikhailov -- Rémy Markowitsch -- Juergen Teller -- Berliners And Dogs / Monika Maron -- Refreshment Ride To Lichtenrade / Thomas Kapielski. Kathrin Becker, Urs Stahel (hg.) ; Mit Bildbeiträgen Von Clegg & Guttmann ... [et Al.] ; Mit Textbeiträgen Von László Földényi ... [et Al.]. Das Buch Erscheint Zur Gleichnamigen Ausstellung Im Fotomuseum Winterthur (11.11.2000-14.1.2001) Und Anschliessend Gemeinsam Im Neuen Berliner Kunstverein Und Der Daadgalerie In Berlin (17.3.-29.4.2001)--t.p. Verso. For This Project Eight International Artists And Six International Writers Were Invited To Work On The Theme Berlin. German And English.

Starke Augenblicke

Physiognomie der Mystik

László F. Földényi untersucht in diesem klassischen Essay jene Augenblicke, die in der abendländischen Tradition als mystisch, kathartisch, erschütternd oder ekstatisch beschrieben werden. Die kulturgeschichtliche, religiöse und mythische Tradition dieser Erlebnisse im Blick, versucht er ihre Rolle von der Antike bis in unsere Zeit zu beschreiben. Földényi deckt auf, dass gerade diese scheinbaren zeit- und raumlosen Augenblicke den wahren Charakter des immer zeit- und raumgebundenen Lebens erleuchten. Dabei versucht er jenen Augenblick, von dem auch sein eigenes Schreiben durchdrungen ist, lebhaft zu machen und nicht als neutralen Gegenstand zu behandeln.

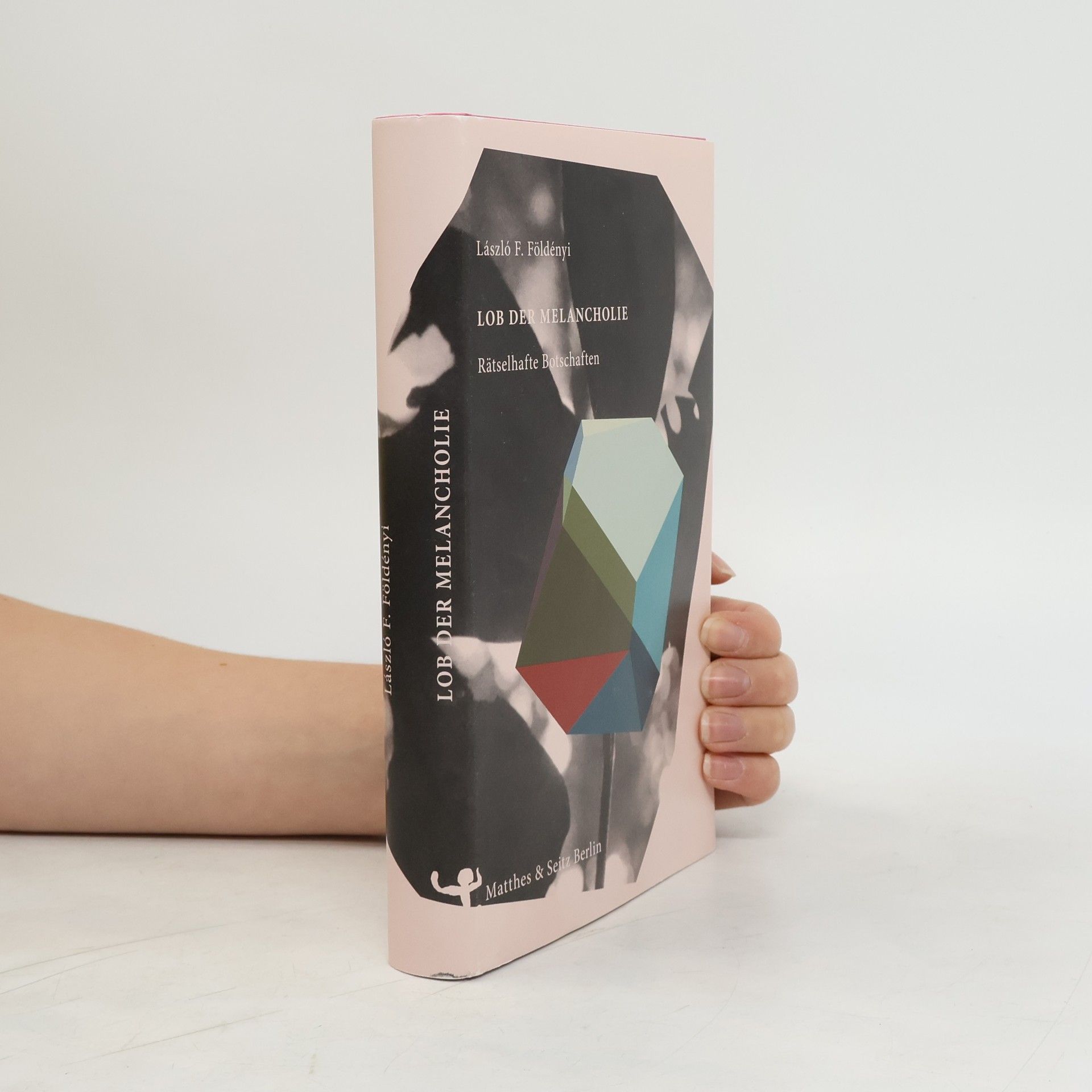

Lob der Melancholie

Rätselhafte Botschaften

Mit diesem Lob der Melancholie kehrt László F. Földényi nach 40 Jahren zu seinem Lebensthema zurück und nähert sich ein weiteres Mal jener unzeitgemäßen Stimmung. In einem feinen Gewebe von Essays durchstreift er Malerei, Kino und Literatur und entlockt ihnen die Erfahrung einer Sehnsucht, die in ihrer Zartheit alles mit sich zu reißen vermag. Dabei begegnet uns die Melancholie in all ihrem betörenden kulturellen Reichtum als verunsichernder dunkler Schatten des sonst so strahlenden, vergnügungssüchtigen Diesseits - ohne jedoch den versöhnenden Glauben an ein Jenseits anzubieten.

Das Schweißtuch der Veronika. Museumsspaziergänge

- 204 Seiten

- 8 Lesestunden

Földényi berichtet von Museumsbesuchen in Madrid, Mailand, München, Berlin, Barcelona, Budapest und anderswo. Mit flanierendem Blick und kunsthistorisch-philosophischem Rüstzeug nähert er sich Bildern von der Renaissance bis Dada, von Tizian, Caspar David Friedrich, Goya und Böcklin bis de Chirico, Max Ernst und Francis Bacon. Ausgehend von der sinnlichen Anschauung, gerät Földényi ins Sinnieren: über die Melancholie und das Absurde, über das Sichtbare und das Unsichtbare, über Modernität und Musealität. Und dem Leser wird der Genuß zuteil, auf unangestrengte Weise zu erhellenden Einsichten zu gelangen.

László F. Földényi untersucht in seinem Essay die Entwicklung der Hinrichtungsmethoden und deren Einfluss auf die Gesellschaft im 19. Jahrhundert, beginnend mit der Guillotine. Er thematisiert die Auswirkungen der Fotografie auf das Verständnis von Zeit und Raum sowie die fragmentierte Wahrnehmung des Menschen, die bis heute nachwirkt.

Der Maler und der Wanderer

Caspar David Friedrichs Urkino

Vom Kino in der Spätromantik – der Großmeister der Essayistik über das, was Caspar David Friedrichs Wanderer im Nebelmeer erblickt. In seinem neuem Buch stellt László F. Földényi, ausgehend von einer Analyse des Gemäldes Der Wanderer über dem Nebelmeer von Caspar David Friedrich, die Frage, was die Figur auf dem Bild wohl eigentlich sieht. Friedrich versuchte, das zu malen, was man mit dem »natürlichen« Sehen nicht wahrnehmen kann. Die Erforschung des Unsichtbaren hat innerhalb der Malerei das Vertrauen in die Gewissheit des natürlichen Sehens erschüttert. Friedrichs Gemälde ist für Földényi das Beispiel einer Kritik des Sehens an sich, andererseits erkennt er darin eine Vorwegnahme all jener technischen Innovationen, die den Wirkungskreis des Sehens radikal erweitert haben. Es steht programmatisch für die Zeitenwende, in der gerade die Sehnsucht nach Natur das dezidiert moderne Topos des Unbewussten zur Sprache bringt. Auf dem Felsen stehend erblickt der Wanderer nicht nur Wolken, Nebel und Dunst, sondern Bilder, die die verborgenen Schichten des Bewusstseins in ständige Bewegung bringen: So schaut er ins Nebelmeer und träumt dabei schon vom Kino.