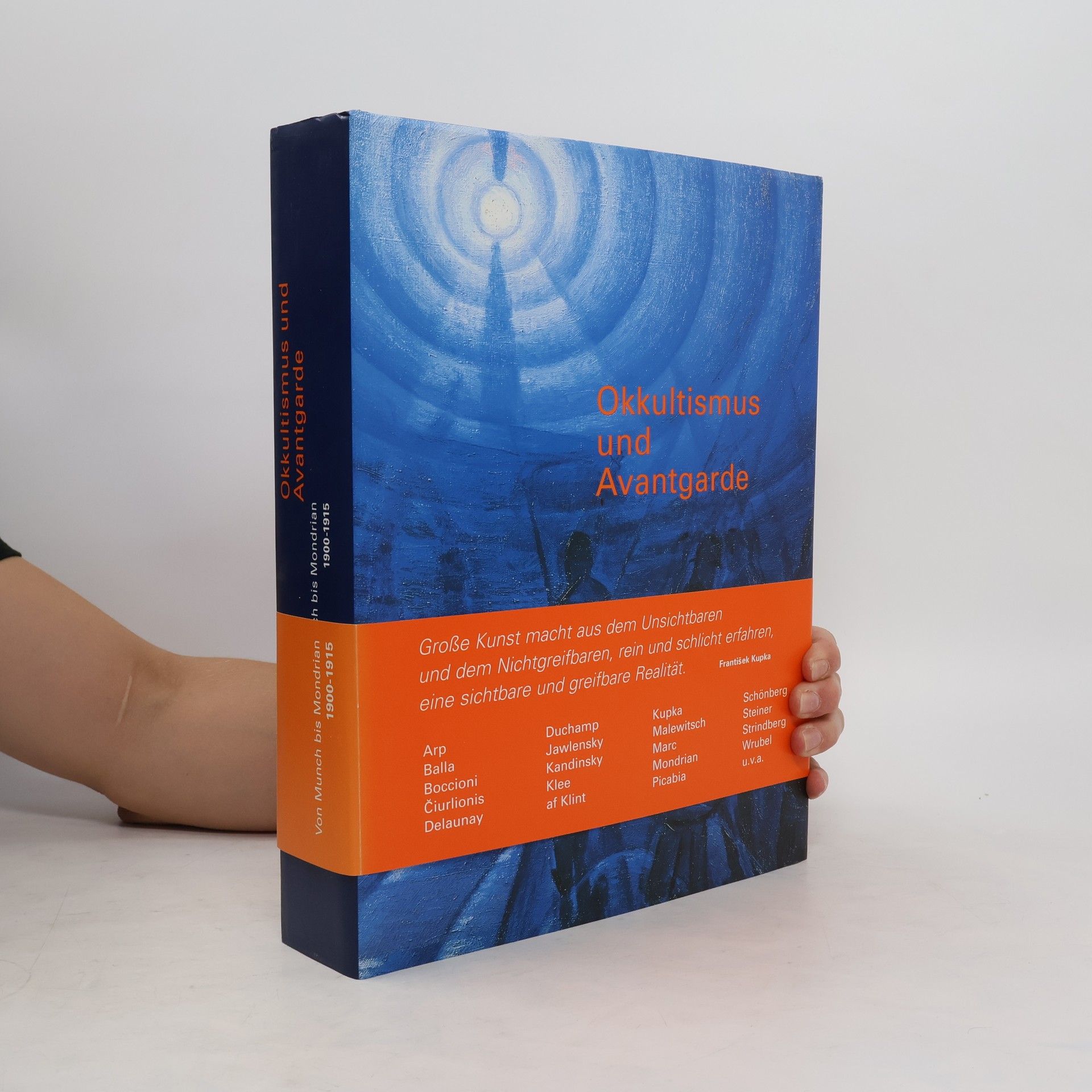

Okkultismus und Avantgarde

- 815 Seiten

- 29 Lesestunden

Kaum eine andere Stadt versinnbildlicht so sehr die morbide Stimmung des Fin-de-Siècle, den Abschied von einer Epoche, wie Wien. Während die katholisch-konservative Kaiserstadt noch einmal mit letzten großbürgerlichen Architekturprojekten aufbegehrte, vollzog sich daneben ein künstlerischer Aufbruch, reich an visueller, sinnlicher und intellektueller Energie. Dessen Protagonisten sind vor allen anderen Klimt, Schiele und Kokoschka, die mit den Themen ihrer Bilder die Gesellschaft schockierten und brüskierten. Die vorliegende Publikation zeigt, warum diese Künstler Skandale provozierten, obwohl dies nie ihre Absicht war, warum die Gesellschaft noch nicht für deren visionäre Ideen bereit war