Soziologie und Sozialkritik

Frankfurter Adorno-Vorlesungen 2008

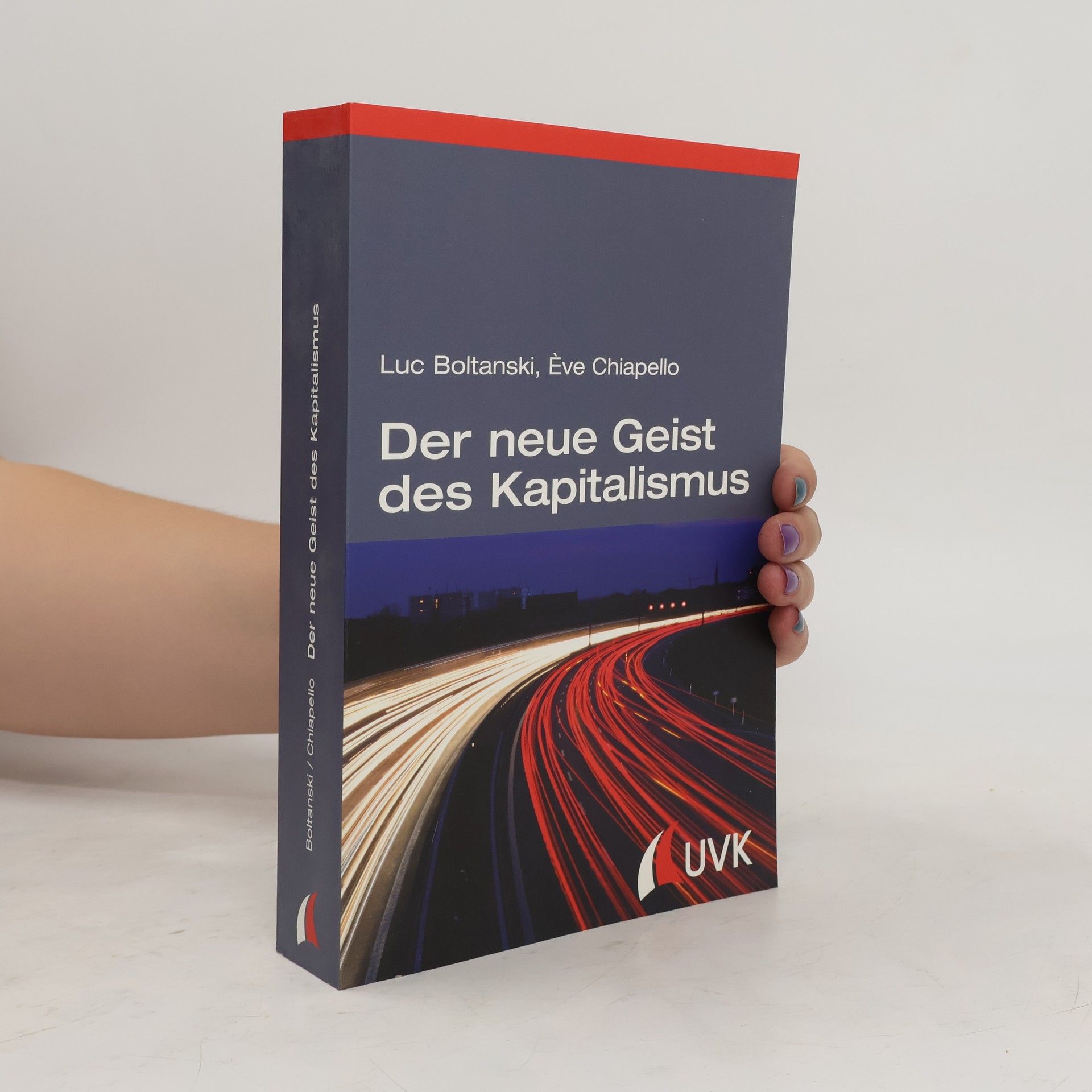

Luc Boltanski behandelt in seinen Frankfurter Adorno-Vorlesungen eine zentrale Frage der ersten Generation der Frankfurter Schule, die in der französischen Sozialtheorie derzeit stark diskutiert wird: Wie steht das Wissen des kritischen Theoretikers zu den alltäglichen Urteilen der Akteure, für die er Kritik übt? Boltanski distanziert sich dabei von seinem Lehrer Pierre Bourdieu und unterläuft die klassische Trennung zwischen dem soziologisch geschulten Kritiker und den in ihrer Alltagswelt verankerten Gesellschaftsmitgliedern. Er betont die kritische Kompetenz der „normalen“ Akteure und sieht die Aufgabe der Soziologie darin, die Praktiken der Rechtfertigung zu beschreiben und theoretisch nutzbar zu machen, die wir im Alltag ohne wissenschaftliche Unterstützung vollziehen. In seinen Vorlesungen erläutert er die Konsequenzen einer pragmatischen Wende in der Soziologie und bietet einen umfassenden Überblick über den aktuellen Stand seiner Soziologie der Kritik. Er erweitert den theoretischen Rahmen seiner Analysen zur gesellschaftlichen Urteilskraft und zum „neuen Geist des Kapitalismus“ und formuliert eine umfassende Analyse der Herrschaft, die die Errungenschaften der pragmatischen Wende mit den Stärken der traditionellen kritischen Sozialwissenschaft verbindet.